- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 経理に関する記事

- 会計ソフトの選び方とは?メリット・デメリットや注意点を解説

経理

公開日:2023.11.14

会計ソフトの選び方とは?メリット・デメリットや注意点を解説

会計ソフトを導入するべきか、導入するとしたらどの会計ソフトを選ぶべきか、迷っていませんか?会計ソフトにはいくつかの種類がある上、活用できる機能も幅広いことから、選定する際のポイントを押さえておく必要があります。

本記事では、会計ソフトの主な機能や種類別のメリット・デメリットのほか、会計ソフトの導入によって実現できることを解説します。導入までの流れや選定時の注意点にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。

会計ソフトとは、会計を記録し帳簿書類を作成するソフトウェアのこと

会計ソフトとは、会計処理を記録し、決算に必要な帳簿書類を作成するためのソフトウェアの総称です。企業内での経理処理だけでなく、企業外部の利害関係者に対して会社の経営成績や財務状態を報告するための情報整理などにも活用できます。

また、自社の財務状況を把握するための財務会計にも活用できることから、業種や事業規模を問わず多くの企業で導入・活用されています。

会計ソフトの機能

会計ソフトには数多くの機能が備わっています。ソフトによって多少の差はあるものの、一般的に搭載されている機能は下記の通りです。

■会計ソフトの主な機能と概要

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 仕訳補助・決算書作成 | 勘定科目への仕訳データの転記および決算書作成を補助する。ソフトによっては仕訳のテンプレート機能やデータ取込機能が備わっているものもある。 |

| 債権・債務管理 | 売掛・買掛情報や入金・支払情報の管理を行う。伝票作成や支払パターンの登録などの機能が活用できるソフトもある。 |

| 経営分析 | 入出金や経費のデータをグラフや一覧表に変換し、分析しやすくする。既存の入力データをもとに分析データを作成できるため、迅速な経営判断に役立つ。 |

| 勘定科目の構築 | 自社で使用する勘定科目に合わせてカスタマイズできる機能。補助科目と組み合わせて活用することにより、詳細に分類することも可能。 |

会計ソフトの種類別メリット・デメリット

会計ソフトには、サービス提供形態の観点から大きく分けて「クラウド型」「パソコンインストール型」「オンプレミス」型の3種類があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを押さえておきましょう。

クラウド型会計ソフト

クラウド型会計ソフトは、データの保存場所がクラウド上(ベンダーのサーバーなど)にあり、インターネット経由でアクセスして利用します。ソフトを利用するには、使用するデバイスがインターネットに接続されている必要があります。

<クラウド型のメリット>

クラウド型会計ソフトは、月額や年額課金のサービスのため、導入する際の初期費用を抑えられます。ウェブブラウザで使用するタイプのソフトであれば、OSの種類を問わず利用可能です。

また、ソフトはベンダーによって自動的にバージョンアップされるため、税制度の改正時などに更新の手間がなく、随時対応できる点がメリットといえます。

<クラウド型のデメリット>

クラウド型会計ソフトは、インターネットに接続できない環境下では使用できません。通信障害などが発生した際には、会計ソフトが一時的に利用できなくなる可能性があります。

また、ベンダーが提供する機能の範囲内で利用するのが一般的であり、自社独自の機能を追加するといった柔軟なカスタマイズはできないケースがほとんどです。

パソコンインストール型会計ソフト

パソコンインストール型会計ソフトは、ベンダーが販売しているソフトをパソコンにインストールして使用するもので、パッケージ型とも呼ばれています。買い切り型のため、一度購入した後は費用が発生しません。

<パソコンインストール型のメリット>

パソコンインストール型会計ソフトは、インターネット環境の影響を受けることなく、オフラインでも利用できます。導入時に購入費用がかかるものの、一度購入すればランニングコストがかからない点もメリットのひとつです。

<パソコンインストール型のデメリット>

パソコンインストール型会計ソフトは、インストールできるデバイスの台数や、使用できるOSが限られているケースがほとんどです。また、自動的にバージョンアップされないため、法改正などがあった場合には、ユーザー側でバージョンアップに対応する必要があります。

オンプレミス型会計ソフト

オンプレミス型会計ソフトは、パソコンインストール型と同様にインストールして使用しますが、自社サーバーに独自のシステムとして構築するケースが多く、より大規模な運用に適しています。自社の用途に応じて細かくカスタマイズできるケースが多く、柔軟な対応がしやすい提供形態といえます。

<オンプレミス型のメリット>

オンプレミス型会計ソフトは、自社サーバーにインストールするため、情報漏洩やサイバー攻撃などのリスクにさらされにくく、セキュリティレベルが高いことが大きなメリットです。また、設定次第で自社の既存システムとも柔軟に連携できるなど、自由度が高いこともオンプレミス型の特徴といえます。

<オンプレミス型のデメリット>

オンプレミス型会計ソフトは、導入時のシステム構築作業が大掛かりになりやすく、初期費用も高額になりやすい点がデメリットです。自社でシステムを管理していく必要があるため、保守・管理に手間とコストがかかります。バージョンアップも自社で行う必要がある場合もあり、法改正などが行われた際には対応が必要です。

会計ソフトの導入で実現すること

会計ソフトを導入すると、具体的にどのようなことが実現するのでしょうか。主な導入効果として、下記の4つが挙げられます。

保存が必要な帳簿書類を簡単に作成できる

国税関係帳簿は、電子帳簿保存法にもとづき適切な方法で保存する必要があります。会計ソフトで帳簿書類を作成することにより、電子帳簿保存法に則った帳簿を簡単に作成することが可能です。紙の書類をスキャンして保存する手間を削減できることは、大きなメリットといえます。

業務を効率化できる

取引データを会計ソフトに入力すると、仕訳や集計、決算書の作成といった工程が自動で処理されます。経理担当者の業務効率化・省力化につながるでしょう。

また、複数の経理担当者が在籍している企業においては、業務の進め方を標準化しやすくなる点もメリットのひとつです。

会計上のヒューマンエラーを軽減できる

仕訳や集計、取引データの取込などを自動化することにより、会計上のヒューマンエラーが軽減されます。

転記漏れや入力ミスが発生するリスクが低くなり、より正確で抜け漏れの少ない会計業務を実現できます。

財務状況を見える化できる

会計ソフトによっては、入力データをもとに売上実績や現状のキャッシュフローをレポート出力できるものもあります。レポートには常に最新の情報を反映できるため、事業の財務状況を正確に可視化できる点がメリットです。資金繰り計画や売上予測を立てる際の参考資料として活用できます。

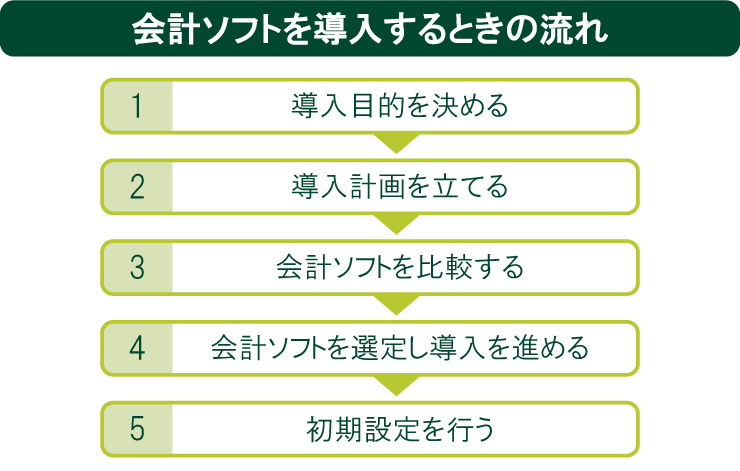

会計ソフトを導入するときの流れ

会計ソフトを導入するには、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。会計ソフトの導入時にやるべきことについて、順を追って見ていきましょう。

1. 導入目的を決める

自社にとってなぜ会計ソフトが必要なのか、解決したい課題は何かを明確にしておくことが大切です。たとえば、経理担当者のどの業務負担を効率化したいのか、業界特有の会計処理を仕組み化したいのかによって会計ソフトに求める機能や導入効果は異なります。導入目的を明確化し、導入計画策定に移ることが重要です。

2. 導入計画を立てる

会計ソフトをいつ導入し、どのタイミングで本格的に稼働するのかを決めておく必要があります。導入計画を立てる際に注意しておきたいポイントは次の3つです。

<導入計画を立てる際の注意点>

- ・決算期:期中の導入も可能ではあるものの、期首からのデータをすべて入力する必要がある

- ・繁忙状況:業務が立て込んでいる時期に導入すると、経理担当者に負担がかかりやすいため注意

- ・提供形態:特にオンプレミス型は導入時の工程が複雑になりやすいため、利用開始まで期間の確保が必要

3. 会計ソフトを比較する

導入目的に合致する会計ソフトを絞り込んでいきます。トライアル期間やデモ版を利用できるソフトであれば、担当者に実際の操作を試してもらうのが得策です。

また、ベンダー各社に見積もりを依頼し、導入時の初期費用とランニングコストを比較しておくことをおすすめします。

4. 会計ソフトを選定し導入を進める

比較検討の結果、採用する会計ソフトが決定したら、いよいよ導入に向けた準備に取りかかります。会計ソフトを購入または契約し、必要なインストール作業などを完了させましょう。クラウド型会計ソフトであれば、契約した当日からすぐに利用を開始できます。

5. 初期設定を行う

どの提供形態の会計ソフトを使用する場合でも、自社の経理処理に合わせて初期設定を行う必要があります。会計年度や取引先企業名、消費税の区分、自社の預金口座、勘定科目・補助科目、開始残高などの各種設定を行います。権限設定などのセキュリティ対策に関しても、導入時に済ませておくことが大切です。

会計ソフトを選ぶ際に気を付けたいポイント

会計ソフトを選ぶにあたって、特に注意しておきたいポイントをまとめました。自社の用途に合った会計ソフトを選定するためにも、下記の6つを必ず押さえておきましょう。

自社の事業規模に適切か否か

会計ソフトに求められる機能は、事業規模によって異なります。法人利用においては、貸借対照表と損益決算書は必須です。上場企業の場合、株主資本等変動計算書や個別注記表にも対応している必要があります。

クラウド型会計ソフトの中には、プランごとに適した事業規模が区分けされているものもあるため、自社の事業規模に適したソフトやプランを選ぶことが大切です。

担当者のスキルに合った仕様か

会計ソフトを使用する担当者のスキルに合った仕様かどうかも重要です。会計ソフトによって、ユーザーに求める会計知識のレベルに差が見られます。

たとえば、担当者に簿記の知識があまりないようなら、取引データを入力するだけで自動的に仕訳が可能な会計ソフトを選ぶ等、担当者のスキルに合った仕様となっているソフトを選ぶことが得策です。

サポート体制は充実しているか

ベンダーのサポート体制も必ず確認しておきましょう。ソフトの操作方法がわからない場合などに、電話やチャット、メールでサポートしてもらえるのかどうか、対応可能な曜日・時間帯も含めて確認しておくことが大切です。導入時の支援が充実しているサービスを選ぶことで、スムーズな導入・運用開始が可能になります。

時代の変化に対応できるか

電子帳簿保存法やインボイス制度など、直近の法改正に対応しているかどうか確認しておくことが大切です。会計に関わる法律は今後も改正される可能性があることから、アップデートの方法なども併せてチェックしましょう。時代の変化に随時対応できる会計ソフトを選んだほうが、長い目で見た場合にコストを抑えられる可能性が高くなります。

自社の顧問税理士や会計士の利用ソフトは何か

自社の顧問税理士や会計士が利用している会計ソフトについても、事前に確認しておく必要があります。税務を代行してもらう際、税理士や会計士が対応可能な会計ソフトであれば、作業をスムーズに進めやすいからです。クラウド型の会計ソフトであれば、税理士や会計士をユーザーとして招待し、クラウド上で会計情報を共有し、連携して業務を行うこともできます。

無料試用期間があるか否か

無料のお試し期間の有無も、確認しておきたいポイントです。試用期間中に経理担当者に操作してもらい、操作感をヒアリングすることで、現場にとって使いやすいソフトを選定しやすくなります。実際に使用してみないとわからないことも多いため、可能であれば無料試用期間が用意されている会計ソフトを選ぶといいでしょう。

会計ソフトの導入事例

続いて、会計ソフトを導入したことにより、業務改善や業務効率化につながった事例をご紹介します。自社が抱えている課題を解決するイメージを具体化する上で、お役立てください。

経理負担が減り、業務時間が大幅に短縮

太陽光発電を主力事業とするT社では、従来は見積書や請求書を作成する際に、Excelで項目を1つずつ作成し、数式を入力していました。このような経理作業が従業員の負担となっていたため、クラウド型会計ソフトの導入により経理負担の軽減を図ることにしました。

会計ソフトには始めからフォーマットが用意されているため、必要な情報を入力するだけで書類作成が可能です。その結果として、業務時間を大幅に短縮することができました。

会計ソフトの導入によりクリエイティブな時間を確保

債権管理・督促回収サービスの開発を手掛けるL社では、法人クレジットカードの利用明細をクラウド会計ソフトに連携する機能を活用することで、経理事務の時間を大幅に短縮しました。

従来は手作業で入力していた作業が自動化したことにより、クリエイティブな業務に費やす時間を確保しやすくなったといいます。会計ソフトの導入は経理業務の効率化につながるだけでなく、コア業務に集中しやすい環境の整備にも寄与するといえます。

会計ソフトの種類別のメリット・デメリットを踏まえて、導入するソフトを選びましょう

会計ソフトには多くの種類があり、各ソフトはそれぞれ機能や特徴が異なります。闇雲に導入しても効果が期待できるとは限らないため、事業内容や事業規模に適した会計ソフトを選ぶことが大切です。

本記事で紹介したポイントを参考に、会計ソフトを比較検討した上で、自社の導入目的に合ったものを選ぶようにしましょう。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、煩雑な会計業務の効率化やDX推進に資する多様なデジタルサービス、業界ニュース・レポートなど、ビジネスに役立つ情報をワンストップで利用できるプラットフォームです。また、どのようなサービスを導入すれば良いのかわからないというお客さまからのサービス導入の相談受付やお客さまの業務実態に合わせた提案も実施しており、DX推進をサポートします。

会計部門の業務効率化やDX推進を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご活用ください。