- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 経理に関する記事

- グループファイナンスとは?基礎からわかりやすく解説

経理

公開日:2025.03.24

グループファイナンスとは?基礎からわかりやすく解説

グループ経営における資金管理の効率化は、企業の競争力を高める上で不可欠な要素です。その中核を担うのがグループファイナンスです。本記事では、グループファイナンスの基本的な概念から、導入のメリット・デメリット、具体的な手法まで幅広く紹介します。特に、昨今の金融環境の変化や市場動向を踏まえ、実務的な観点から解説していきます。

そもそもグループファイナンスとは?【基本概念】

グループ全体の資金効率を最大化し、企業価値向上に貢献するグループファイナンス。ここでは、その基本的な概念を明確にし、関連する用語との違いを整理することで、グループファイナンスへの理解を深めていきましょう。

グループファイナンスの定義

グループファイナンスとは、グループ企業全体の資金を一元的に管理し、効率的に活用するための仕組みです。グループ本社や財務子会社が中心となり、グループ全体の資金調達、運用、リスク管理等を統括します。これにより、個々の企業が単独で行うよりも、より有利な条件での資金調達や、グループ内の余剰資金の有効活用が可能になります。

近年の市場環境では、金利上昇や為替変動等、様々な要因により資金管理の重要性が一層高まっています。グループファイナンスは、こうした環境変化にも柔軟に対応できる体制を実現します。

グループファイナンスと連結決算の違い

グループファイナンスと連結決算は、どちらもグループ全体の経営状況を把握するためのものですが、その目的と対象が異なります。

1. グループファイナンス

グループファイナンスは、グループ全体の資金の流れを最適化し、資金効率を高めることを目的としています。日々の資金管理から中長期の財務戦略まで、より実務的な観点での管理が求められます。特に昨今の金融環境においては、金利変動リスクへの対応や、グローバルな資金管理の重要性が増しています。

2. 連結決算

連結決算は、グループ全体の財務状況を一つの会計報告書にまとめることで、グループ全体の経営成績や財政状態を把握するためのものです。これは主に投資家向けの情報開示や法令遵守の観点から重要です。

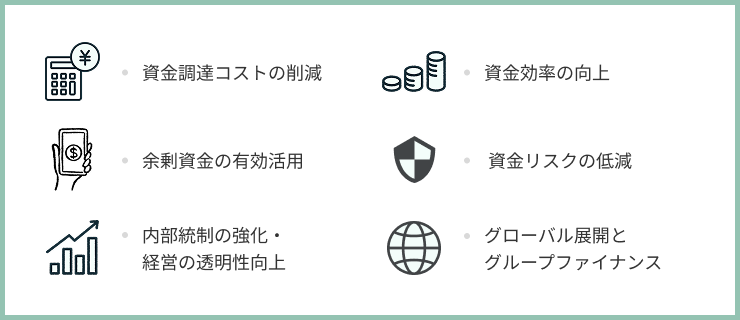

グループファイナンス導入のメリット:経営効率と企業価値向上

企業がグループファイナンスを導入する背景には、資金調達コストの削減やグループ内資金の効率化といった明確な目的があります。ここでは、グループファイナンスを導入するメリットと、それを後押しする現代の経営環境について解説します。

資金調達コストの削減

グループ全体の信用力を背景に、金融機関との交渉力を高め、より有利な条件で資金を調達することが可能になります。個々のグループ会社が単独で調達するよりも、金利や手数料等のコストを削減できる可能性が高まります。特に、財務基盤が強固な親会社や財務子会社が存在する場合、その効果は顕著です。グループ全体の資金調達戦略を一元化することで、最適な調達手段の選択や、調達時期の分散等も容易になります。

資金効率の向上

グループ内に分散している資金を、本社や財務子会社に集約することで、グループ全体の資金効率を高めることができます。資金の偏在を解消し、必要な時に必要な場所に資金を迅速に配分することが可能になります。これにより、グループ全体の資金運用益の最大化や、外部借入への依存度低減につながり、ひいてはROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)といった財務指標の改善にも貢献します。

余剰資金の有効活用

グループ内に滞留している余剰資金を、成長が見込まれる事業や新規投資に戦略的に活用することができます。グループ全体の資金を一体的に管理することで、各社の資金ニーズを把握し、より効果的な資金配分が可能になります。これにより、グループ全体の収益力向上や、中長期的な企業価値の向上に貢献します。また、M&A等の戦略的な投資機会にも、迅速に対応できるようになります。

資金リスクの低減

グループ全体の資金状況を一元的に把握し、リスク管理体制を強化することができます。各社の資金繰り状況をリアルタイムでモニタリングし、資金ショートのリスクを早期に発見、対応することが可能です。また、為替リスクや金利変動リスク等の市場リスクについても、グループ全体でヘッジを行うことで、リスクを分散し、損失を最小限に抑えることができます。

内部統制の強化・経営の透明性向上

グループ全体の資金の流れを可視化し、不正リスクを低減します。グループ会社間の資金移動に関するルールを明確化し、承認プロセスを整備することで、内部統制を強化できます。また、連結財務諸表の信頼性向上にもつながり、投資家や金融機関からの評価を高めることができます。経営の透明性を高めることは、企業価値向上に不可欠な要素です。

グローバル展開とグループファイナンス

グローバル展開を行う企業グループにとって、グループファイナンスは不可欠な仕組みです。海外子会社との間の資金移動を円滑化し、為替リスクを管理することで、グローバルビジネスの効率性と安全性を高めることができます。特に近年の為替変動の激しい環境下では、その重要性が一層増しています。また、海外での資金調達や、海外の金融機関との連携も、グループファイナンスを通じてよりスムーズに行うことができます。各国の規制環境や税制への対応も、グループとして一元的に管理することで、より効率的に行うことが可能となります。

グループファイナンス導入のデメリット:注意すべき点と対策

・グループ会社間の利害対立:

資金の集中管理により、各グループ会社の資金運用の自由度が制限される場合があり、不満が生じる可能性があります。事前の十分な説明と、各社の意見を反映したルール作りが重要です。

・システム導入・運用コスト:

CMS等のシステム導入には、初期費用やランニングコストがかかります。費用対効果を十分に検討し、自社の規模やニーズに合ったシステムを選定する必要があります。

・税務上の論点:

グループ会社間の資金移動や利息の取扱については、移転価格税制や寄付金課税等の税務上の論点があります。税務の専門家と連携し、適切な対応が必要です。

・組織体制の変更:

グループファイナンスの導入に伴い、財務部門の役割や権限、業務フローの見直しが必要になる場合があります。

・過度な権限集中:

親会社や財務子会社に権限が集中しすぎるとグループ会社の自立性が損なわれる事があります。

グループファイナンスの導入は、メリットとデメリットを総合的に比較検討し、自社の状況に合わせて判断することが重要です。グループの規模、業種、財務状況、経営戦略等を考慮し、導入の目的を明確にすることが成功の鍵となります。デメリットやリスクに対しては、事前の対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることができます。専門家の意見も参考にしながら、慎重に検討を進めましょう。

グループファイナンスの具体的な手法【種類と特徴】

グループファイナンスには、CMS、プーリング、ネッティング等、さまざまな手法があります。ここでは、代表的な手法の仕組みと特徴を解説し、自社に最適なグループファイナンスの体制構築に向けたヒントをご提供します。

CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)

CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)は、グループ全体の資金の見える化と、資金管理業務の効率化を実現するシステムです。グループ各社の口座残高や入出金情報を一元管理し、資金予測や資金繰り管理をサポートします。これにより、グループ全体の資金状況をリアルタイムに把握し、迅速かつ的確な意思決定が可能になります。

最新のCMSでは、AIを活用した資金需要予測や、クラウドベースでの情報共有等、先進的な機能も実装されています。また、既存の会計システムとの連携や、モバイル端末からのアクセス等、利便性の向上も図られています。

プーリング

プーリングは、グループ各社の余剰資金を、物理的または概念的に特定の口座に集約する手法です。これにより、グループ全体の資金を一元的に運用し、資金効率を高めることができます。

プーリングには、実際に資金を移動させるフィジカルプーリングと、資金を移動させずに利息だけを調整するノーショナルプーリングがあります。各社の事業特性や規制環境に応じて、適切な方式を選択することが重要です。特に国際的なプーリングでは、各国の規制や税制への配慮が必要となります。

ネッティング

ネッティングは、グループ会社間の債権債務を相殺することで、決済金額を最小化する手法です。これにより、グループ全体の資金移動の回数や金額を減らし、手数料や為替リスクを低減することができます。

ネッティングには、二社間で行うバイラテラルネッティングと、複数の会社間で行うマルチラテラルネッティングがあります。特にグローバル展開している企業では、為替リスクの低減や送金コストの削減に効果があります。

その他の手法:資金調達方法の多様化(社債発行・私募債等)

上記以外にも、グループファイナンスには多様な手法があります。たとえば、グループ全体で社債を発行したり、特定の投資家向けに私募債を発行したりすることで、より多様な資金調達手段を確保することができます。

また、グループ内の不動産を証券化して資金調達を行う等、アセットファイナンスを活用するケースもあります。さらに、サステナビリティ・リンク・ローンやグリーンボンド等、ESGの観点を取り入れた新しい調達手法も注目を集めています。

グループファイナンスの導入にCMSが有効な理由

グループファイナンスを効果的に実現するための強力なツールが、キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)です。CMSは、グループ全体の資金管理を効率化し、可視化し、最適化するためのさまざまな機能を提供します。ここでは、CMSがグループファイナンスの導入に有効な理由を具体的に解説します。

グループ全体の資金の見える化を実現

CMSを導入することで、グループ各社の口座残高や入出金明細、資金繰り状況等を一元的に把握できるようになります。従来、各社に分散していた資金情報が集約され、リアルタイムで可視化されるため、グループ全体の資金状況を正確かつ迅速に把握できます。これにより、資金の無駄や滞留をなくし、より効率的な資金運用が可能になります。また、資金ショートのリスクを早期に発見し、迅速な対応をすることも可能です。

資金管理業務の効率化・自動化

CMSは、資金移動、支払代行、債権債務の相殺(ネッティング)等、グループファイナンスに関わるさまざまな業務を自動化・効率化します。手作業による煩雑な業務を削減し、人的ミスを防止するとともに、担当者の負担を軽減します。これにより、財務部門はより戦略的な業務に注力できるようになり、グループ全体の経営効率の向上に貢献します。また、自動化されたプロセスは、内部統制の強化にもつながります。

グループ内資金の最適配分をサポート

CMSのプーリング機能(資金集中・配分機能)を活用することで、グループ内の余剰資金を自動的に集約し、資金不足の会社に配分することができます。これにより、グループ全体の資金効率を最大化し、外部からの借入を抑制することができます。また、各社の資金ニーズに応じた柔軟な資金配分が可能になり、グループ全体の成長をサポートします。金利計算機能も備わっているため、グループ会社間の貸借管理も容易になります。

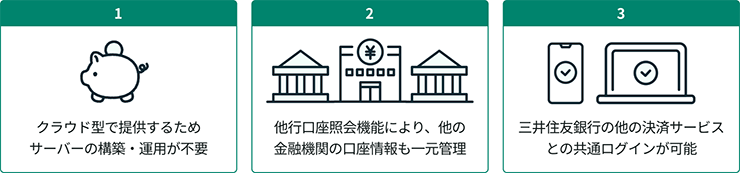

三井住友銀行の国内CMS:国内グループ企業に選ばれる理由

三井住友銀行が提供する国内CMSは、国内グループ企業間の資金の自動集中・配分機能(プーリング)はもちろん、支払代行、会計システムとのデータ連携等、資金管理業務を効率化する多彩な機能を提供しています。国内グループ企業の資金管理の効率化に強みを持っており、以下の特徴もあります。

- 1. クラウド型で提供されるため、自社でサーバーを構築・運用する必要がなく、導入時の初期投資を抑え迅速な導入が可能です。

- 2. 他行口座照会機能により、三井住友銀行以外の金融機関の口座情報も一元管理できるため、グループ内に複数の取引銀行が存在する場合でも安心です。

- 3. 三井住友銀行のインターネットバンキングサービス「ValueDoor」を経由して、Web21等の他の決済サービスとの共通ログインが可能なため、操作性にも優れています。

さらに、三井住友銀行では、国内CMSの導入から運用までを専門スタッフが丁寧にサポートする体制を整えています。国内CMSに精通したスタッフが、お客さまの課題やニーズを丁寧にヒアリングし、最適なソリューションを提案します。導入後も、操作方法に関する問い合わせ等、きめ細かなサポートを提供しています。

グループファイナンスの導入【ステップと注意点】

グループファイナンスの導入は、グループ全体の資金管理体制を変革するプロジェクトです。ここでは、導入を成功させるためのステップと、各段階での注意点について順を追って解説します。

現状分析

まず、グループ全体の資金状況を正確に把握することが重要です。各グループ会社の預金残高、借入状況、資金繰り状況、資金管理体制等を詳細に調査し、グループ全体の資金の流れを可視化します。この際、各社の財務担当者へのヒアリングや、会計システムのデータ分析等を通じて、多角的に情報を収集することが重要です。

また、季節的な資金需要の変動や、事業計画に基づく将来の資金需要予測等も含めて、包括的な分析を行います。これにより、現状の課題と改善機会を明確に特定することができます。

システム選定

グループファイナンスを効率的に運用するためには、適切なシステムの導入が不可欠です。CMSやプーリング、ネッティング等の機能を備えたシステムの中から、自社のグループ規模、業種、資金管理ニーズに合ったものを選定する必要があります。

システム選定においては、導入コストだけでなく、運用コストや将来の拡張性も考慮することが重要です。また、既存の会計システムとの連携可能性や、セキュリティ対策の充実度等も重要な選定基準となります。

運用体制構築

グループファイナンスの導入後は、グループ本社や財務子会社が中心となって、グループ全体の資金管理を統括することになります。そのため、専門知識を持つ人材の配置や、権限と責任の明確化、業務フローの整備等、適切な運用体制を構築する必要があります。

特に重要なのは、グループ各社との円滑なコミュニケーション体制の確立です。定期的な報告体制の整備や、緊急時の対応フローの確立等、実務面での準備も重要です。また、定期的なモニタリングや、内部監査の実施も欠かせません。

効果測定

グループファイナンスの導入効果を定期的に測定し、改善につなげていくことが重要です。資金調達コストの削減額、資金効率の向上度合い、為替リスクの低減効果等、具体的な指標を設定し、定期的に評価を行います。

また、導入前後の比較だけでなく、競合他社との比較や、業界平均との比較等も行うことで、より客観的な評価が可能になります。これらの分析結果を基に、必要に応じて運用方法の改善や新たな施策の導入を検討します。

グループファイナンスのリスク

グループファイナンスには、資金効率の向上等多くのメリットがある一方で、いくつかのリスクも存在します。ここでは、グループファイナンスを導入・運用する上で注意すべきリスクについて解説し、適切なリスク管理の重要性をご説明します。

金利変動リスク

グループファイナンスでは、グループ全体の資金調達や運用を一元的に行うため、金利変動の影響を大きく受ける可能性があります。特に最近の金融環境では、金利上昇局面への対応が重要な課題となっています。

金利上昇局面では、グループ全体の資金調達コストが増加するリスクがあるため、固定金利と変動金利のバランスを調整する等、適切な金利リスクヘッジ策を講じる必要があります。また、グループ内での資金融通における金利設定も、市場金利の変動を適切に反映させる必要があります。

為替変動リスク

グローバルに事業展開する企業にとって、為替変動リスクは避けられない課題です。グループファイナンスを通じて、海外子会社との資金移動を行う際、為替変動によって損失が発生する可能性があります。

為替リスク管理においては、為替予約等のヘッジ手段を活用したり、為替変動リスクを考慮した資金計画を策定したりする等、適切なリスク管理体制を構築することが重要です。また、グループ内でのネッティングを活用することで、実際の為替取引を最小限に抑えることも効果的です。

税務上の注意点

グループファイナンスに関連する税務上の論点は多岐にわたります。特に国際的な資金移動を行う場合は、各国の税制や規制に十分な注意を払う必要があります。

たとえば、グループ会社間の資金移動にかかる利息の取扱や、移転価格税制への対応等、注意すべき点がいくつかあります。税務の専門家と連携し、適切な税務処理を行うとともに、税務リスクを最小限に抑えるための体制を構築することが重要です。また、定期的な税務モニタリングと、必要に応じた見直しも欠かせません。

グループファイナンスの最新トレンド

テクノロジーの進化やグローバル化の進展に伴い、グループファイナンスの世界も常に変化しています。ここでは、グループファイナンスの最新トレンドをご紹介し、今後の展望について考察します。

フィンテックとの融合

近年、フィンテックの発展により、グループファイナンスの分野でも新しいサービスが登場しています。たとえば、AIを活用した資金予測システムや、ブロックチェーン技術を活用した国際送金サービス等、業務効率化やコスト削減に貢献するソリューションが生まれています。

これらの新しい技術を積極的に活用することで、グループファイナンスの高度化を図ることが可能になります。特に、リアルタイムでの資金管理や、より精度の高い将来予測等、従来は困難だった領域での革新が進んでいます。

グローバル化の進展

グローバル化がますます進展する中で、グループファイナンスにおける海外送金の重要性は高まっています。従来、国際送金には高い手数料や長い時間を要しましたが、フィンテック企業の参入や、新たな決済インフラの登場により、より低コストでスピーディーな国際送金が可能になりつつあります。

これにより、グローバル企業の資金管理は、より効率的かつ柔軟に行えるようになると期待されます。また、各国の規制環境の変化にも、テクノロジーの活用で柔軟に対応できるようになっています。

サステナビリティ経営とグループファイナンス

近年、企業の社会的責任(CSR)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資への関心が高まる中、サステナビリティ経営とグループファイナンスの関係性も注目されています。たとえば、ESG要素を考慮した投融資を行う「ESGファイナンス」や、環境問題の解決に貢献するプロジェクトへの資金調達を支援する「グリーンボンド」等、グループファイナンスを通じて、サステナビリティ経営を推進する動きが広がっています。

また、TCFD等の情報開示フレームワークへの対応も、グループファイナンスの重要な要素となってきています。気候変動リスクへの対応や、持続可能な事業活動への投資等、長期的な視点での資金管理が求められています。

まとめ:グループファイナンスで、グループ経営をさらに強く!

グループファイナンスは、グループ全体の資金効率を最大化し、企業価値向上に貢献する仕組みです。本記事で解説した基本的な概念、導入のメリット・デメリット、具体的な手法、注意点、そして最新トレンドを踏まえ、ぜひ貴社のグループファイナンス戦略を構築・強化してみてください。

グループファイナンスの手法のひとつであるCMSは、グループ企業の資金管理に有効なソリューションであり、特に国内CMSは国内グループ企業にとって使いやすい機能が充実しているため、導入のしやすさや運用のしやすさが魅力です。

三井住友銀行の提供する国内CMSは、国内グループ企業の資金効率向上と内部統制強化に役立つ機能を備えています。

- 1. プーリング機能により、国内グループ各社の余剰資金を親会社に自動的に集中し、資金不足の会社に配分できます。

- 2. 親会社がグループ各社の支払を代行する機能も有しており、支払資金の一本化が可能です。

- 3. グループ全体の資金効率を高め、有利子負債の圧縮や調達コストの削減につながります。

- 4. 資金の流れが可視化され不正防止にも役立つため、内部統制の強化にも貢献します。

三井住友銀行では、国内CMSに関する専門スタッフが導入から運用まで丁寧にサポートします。国内グループの資金管理の効率化をお考えの企業さまは、ぜひ一度、三井住友銀行にご相談ください。

(※)本記事は株式会社Apolloに制作を一部委託しております。