- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 総務に関する記事

- 会社設立とは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説

総務

公開日:2024.03.08

更新日:2025.03.24

会社設立とは?必要な手続と費用、設立までの流れを詳しく解説

会社設立は事業展開における重要な一歩ですが、初めての方にとっては手続の複雑さや必要な費用に不安を感じることも多いでしょう。本記事では、会社設立に必要な手続の流れや費用、準備すべき書類等を実践的に解説します。株式会社と合同会社の違いや、設立時のスケジュール例、具体的な費用の内訳まで、実務に即した情報をわかりやすくお伝えします。これから起業を考えている方はもちろん、すでに準備を始めている方にも役立つ情報をご紹介します。

会社設立とは?メリット・デメリット

「会社設立」と聞くと、手続が複雑でハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、会社設立には、個人事業主として事業を行う場合と比べて、多くのメリットがあります。特に、社会的信用度の向上や資金調達の選択肢の拡大、そして節税効果等は、事業の成長を考える上で大きな魅力となるでしょう。一方で、設立には費用や手間がかかり、設立後も社会保険への加入義務や事務作業の増加といったデメリットも存在します。このセクションでは、会社設立のメリットとデメリットを詳しく解説し、あなたの事業にとって会社設立が本当に最適な選択肢なのかどうか、判断するための材料をご紹介します。

会社設立とは

会社設立とは、法務局に登記申請を行い、法律上の人格を持つ法人を成立させることです。会社は個人事業主とは異なり、独立した存在として権利義務の主体となります。会社設立により、事業は「会社」のものとなり、経営者個人とは切り離されます。これにより、社会的信用度の向上や資金調達の選択肢の拡大、節税対策等様々なメリットが生まれます。一方で、設立や運営に費用や手間がかかるといったデメリットも存在します。

会社設立のメリット

会社設立の主なメリットは、社会的信用度の向上、資金調達の多様化、節税効果、そして有限責任の4つです。法人格を有することで相対的に取引先からの信用が高まり、大規模な取引を行いやすくなる場合があります。また、個人事業主に比べて経費計上できる範囲が広く、役員報酬や生命保険料等も経費として認められ、効果的な節税が可能です。さらに、万が一事業に失敗した場合でも、出資額以上の責任を負う必要がない有限責任であるため、リスクを限定できます。

会社設立のデメリット

会社設立には、設立費用や維持費用、事務手続の煩雑さといったデメリットもあります。設立時には登録免許税や定款認証手数料、印紙代等の費用がかかり、合同会社で約10万円、株式会社で約25万円程度が目安となります。また、社会保険への加入が義務付けられており、従業員を雇用する場合はさらに費用がかかります。さらに、税務申告や各種届出等、個人事業主に比べて事務手続が煩雑になる点にも注意が必要です。

会社設立のためにすべきこと

会社を設立する準備として、まずは何をすれば良いのでしょうか。必要なのは、会社を設立する目的を明確にし、それを事業計画書として形にしておくことです。

会社を設立する目的を明確にする

会社を設立するにあたってまず明確にしておきたいのは、「会社を設立する目的」です。後述する定款に事業目的を記載する必要があるだけでなく、設立後の事業を軌道に乗せていくためにも、なぜ会社を設立するのかをきちんと固めておく必要があります。

事業そのものは法人を設立しなくても個人事業主として営むことが可能です。一方、会社を設立することで法人と代表者とは別人格となり社会的信用度が増すほか、将来的に従業員を雇用する予定があれば、人材採用の面でも法人のほうが有利となる場合があります。

こうした観点も踏まえて、なぜ会社を設立するのか目的を整理しておきましょう。会社設立後の中長期的な経営も見据えて、ご自身が取り組んでいきたい事業、実現したい目標等を明確にしておくことが大切です。

事業計画書を作成する

事業計画書は、会社設立に向けた具体的な手続に入る前に作成するのがおすすめです。事業計画書の作成は法的な必須事項ではないものの、会社設立後に経営をスムーズに進めていくためにも作成しておくほうが望ましいと言えます。

また、事業計画書を作成しておくことで、融資や出資を受ける際に役立つ場合があります。自社がどのような事業に取り組んでいくのか、売上計画をどのように考えているのかを文書にまとめ、いつでも提示できるようにしておくのが得策です。

会社設立までのスケジュール例

会社設立までには通常1〜2ヵ月程度の期間を要します。以下に株式会社と合同会社の設立までのスケジュール例を示していますが、準備状況や法務局の混雑状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。特に、事業目的等は事前調査に時間を要することもあるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。また、会社設立支援サービスや専門家に依頼することで、期間を短縮できる場合もあります。自身の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

株式会社設立までのスケジュール例

- 1. 法人の基本情報の決定(約1週間)

- ・会社名、所在地、事業目的、役員構成、資本金額等を決定。

- 2. 会社実印の作成(数日〜約1週間)

- ・代表者印(実印)、銀行印、角印等の作成

- 3. 定款作成と認証(約1週間)

- ・定款を作成し、公証役場で認証を受ける(電子定款の場合は印紙代が不要)。

- 4. 出資金の払い込み(約1週間)

- ・出資金を発起人の口座に振り込み、払込証明書を作成。

- 5. 設立の登記申請(約1〜2週間)

- ・登記申請に必要な書類を準備。

- ・法務局で登記申請。申請から登記完了まで通常約1週間(申請の受付日の翌日から起算して3日以内)。

合計期間:約4〜5週間

合同会社設立までのスケジュール例

- 1. 法人の基本情報の決定(約1週間)

- ・会社名、所在地、事業目的、代表社員等の基本事項を決定。

- 2. 会社実印の作成(数日〜1週間)

- ・代表者印(実印)、銀行印、角印等の作成

- 3. 定款作成(数日)

- ・定款を作成。ただし、公証役場での認証は不要。

- 4. 出資金の払い込み(数日)

- ・代表社員に対して出資の全部を履行し、払込証明書またはそれに準ずる書面(出資金領収書等)を作成。

- 5. 設立の登記申請(約1週間)

- ・登記申請に必要な書類を準備。

- ・法務局で登記申請。申請から登記完了まで通常1週間弱(申請の受付日の翌日から起算して3日以内)。

合計期間:約2〜3週間

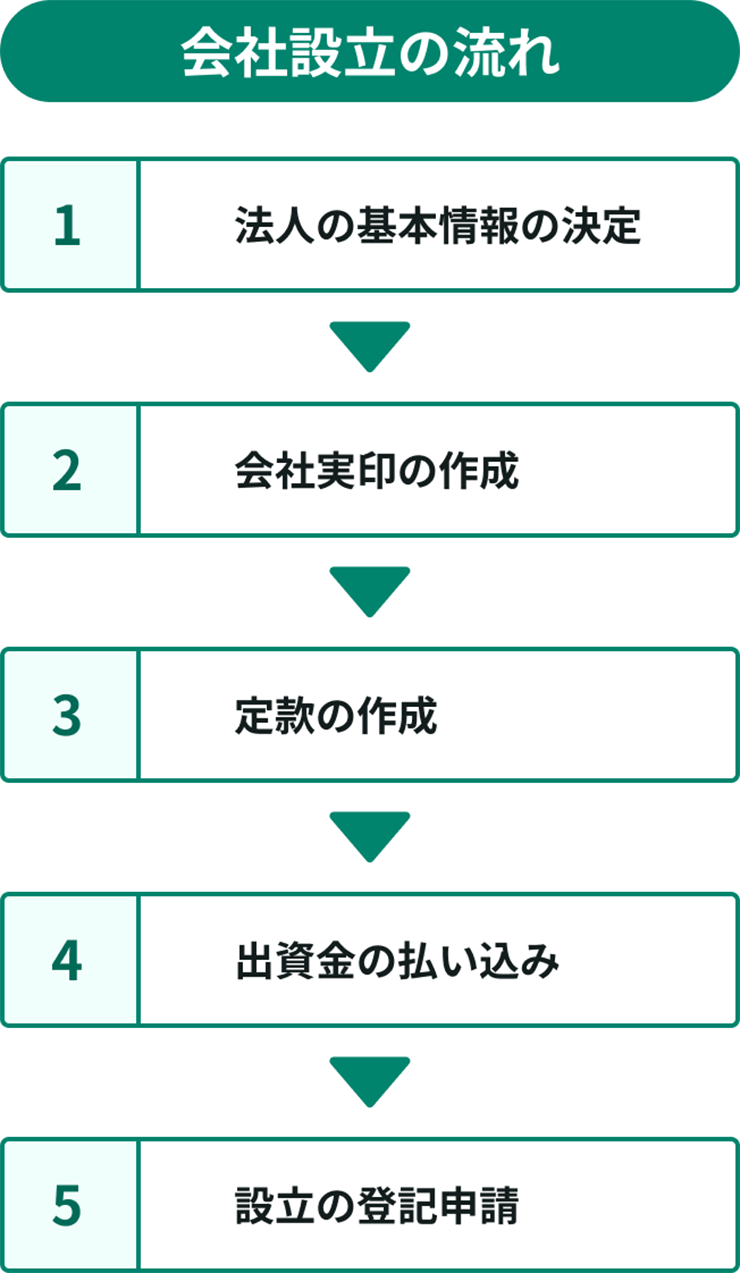

会社設立の流れと必要な手続

会社設立の目的が決まったら、いよいよ設立に向けた具体的な手続へと移ります。準備すべきことは多岐にわたるため、ひとつひとつ着実に、漏れなく進めていくことが大切です。

1. 法人の基本情報の決定

初めに、設立する法人について種別の検討が必要です。法人種別には株式会社のほか、合同会社、一般社団法人、NPO法人等があります。株式会社や合同会社は、会社法等の定めに従い、設立後に比較的柔軟に他の営利法人に種別を変更できますが、一般社団法人やNPO法人等の非営利法人は、株式会社のような営利法人に後から法人種別を変えられない点に注意してください。

法人種別を決めたら、法人の基本情報を決定していきます。ここでは、会社の設立を中心に、決めておくべき主な項目を次の通り列挙しています。

<法人の基本情報として決める主な項目>

- ・商号(会社名)

- ・資本金の額

- ・事業目的

- ・決算期

- ・本店所在地

- ・発起人

- ・公告方法

- ・取締役および監査役、発行可能株式総数、発行済株式の総数、株式の譲渡制限の定め(株式会社の場合)

- ・社員および業務執行社員(合同会社の場合)

これらの事項は後述する定款に記載することになるため、あらかじめ決定しておくことをおすすめします。

また、会社の意思決定、運営、管理等を行う人や組織といった機関は、会社法によって設置が義務付けられています。株式会社であれば、株主総会、取締役(取締役会)、会計参与、監査役または会計監査人等で構成されますが、中でも株主総会と取締役は必須です。

代表者1人で、唯一の株主でもある会社であれば、ご自身が発起人・株主・代表取締役を兼ねることになります。なお、合同会社の場合は、機関を設置する必要はありません。

2. 会社実印の作成

近年の商業登記法の改正により、会社実印の登録は任意となりました。しかし、会社設立後に実印が必要になるケースも想定されることから、設立時に作成し、会社実印の登録を行っておくと便利です。

一般的に法人設立時には、次の3点の印章を作成するケースが多く見られます。

<法人設立時に作成されることの多い印章>

- ・代表者印(実印)

- ・銀行印

- ・角印

上記は「法人設立3点セット」といった呼称で販売されており、オンラインで注文・購入が可能です。会社実印が届くまでに数日〜1週間程度かかることが想定されるため、作成する場合は早めに注文をしましょう。

3. 定款の作成

法人登記に必須の書類として、定款が挙げられます。定款とは、会社の基本規約や基本規則を記載した書類のことです。記載すべき事項は会社法によって定められており、記載項目は「絶対的記載事項(必ず記載が必要)」「相対的記載事項(記載しなければ効力を生じない)」「任意的記載事項(記載してもしなくても良い)」の3種類に分けられます。

定款作成後は、公証役場にて公証人による認証を受ける必要があります。実務手続は本店所在地を管轄する法務局の所属公証人がいる公証役場で行われます。作成した定款の事前確認、認証の予約を入れるため、公証役場には事前に連絡しておきましょう。

なお、合同会社の場合は、公証人による認証は必要ありません。

4. 出資金の払い込み

定款に記載した「設立に際して出資される財産の価額」を用意します。株式会社の場合は株式の数を決めた上で、発起人は1株以上を必ず引き受けなくてはなりません。

会社設立の手続が完了していない時点では法人口座が存在しないため、出資金の振込先は発起人が定めた個人名義の口座になります。ただし、預け入れではなく、必ず出資金として振り込む必要があります。これは、出資金が振り込まれた事実について払込証明書に記載しなければならないためです。

なお、出資金にするお金の預金口座と出資金を管理したい口座が同じ場合は、預金口座から一旦出資金相当額を引き出した後、指定した口座に振り込むという手順を踏み、振込履歴を残してください。

設立時取締役(監査役設置会社を設立する場合は、設立時監査役も含みます。)は、発起人による出資金の払い込みが完了しているか、調査しましょう。

5. 設立の登記申請

必要な書類を揃え、法務局へ登記申請します。登記申請は法務局の窓口へ直接提出するほか、郵送、オンラインといった方法が選べます。株式会社の場合、マイナポータルと連動した「法人設立ワンストップサービス」を利用してオンライン申請することも可能です。オンライン申請であれば、申請状況や申請結果についてもウェブサイト上で確認できます。

株式会社の設立登記申請に必要な書類は、下記の通りです。なお、ここでは取締役会および監査役を設置しない株式会社を前提として列挙しています。

<株式会社の設立登記申請に必要な書類>

- ・株式会社設立登記申請書

- ・定款(公証人による認証済みのもの)

- ・発起人全員の同意またはある発起人の一致があったことを証する書面

- ・設立時取締役の就任承諾書

- ・金銭の払い込みがあったことを証する書面(※)

- ・設立時取締役の印鑑証明書

- ・印鑑届書

- ・印鑑カード交付申請書

(※)出資金の払込証明書と、預金通帳の写し(口座名義人が判明する部分を含む)・取引明細票・取引履歴照会票・払込金受取書・インターネットバンキング等の取引状況に関する画面をプリントしたもののいずれかを併せて提出

会社設立にかかる費用

会社設立には、登録免許税や定款認証手数料、印鑑作成費用等、様々な費用が発生します。また、資本金の準備も必要です。「思った以上に出費がかさんでしまった…」と後悔しないためにも、事前にしっかりと費用を把握しておくことが重要です。さらに、司法書士や行政書士等の専門家に手続を依頼する場合は、報酬費用も発生します。このセクションでは、会社設立にかかる費用を項目別に詳しく解説し、株式会社と合同会社でどのように費用が異なるのかについても比較します。さらに、費用を抑えるためのポイントについても紹介しますので、予算に合わせた会社設立の計画を立てるための参考にしてください。

登録免許税について

株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額の1,000分の7の金額(これによって計算した税額が15万円未満の場合は、最低額である15万円)を納付します。合同会社の場合は、資本金の額の1,000分の7の金額(これによって計算した税額が6万円未満の場合は、最低額である6万円)を納付します。登録免許税は、窓口申請および郵送申請の場合は、登記申請時に収入印紙で納付します。収入印紙は法務局内や郵便局等で購入できますが、高額になる場合は事前に準備しておくと安心です。また、オンライン申請の場合は、インターネットバンキングまたはATMから電子納付します。登録免許税は会社設立における必須の費用であり、正確に計算して準備しておく必要があります。

定款認証手数料について

株式会社を設立する際、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。この認証手続には、公証人手数料がかかります。通常、認証手数料は5万円ですが、令和5年12月1日付けで公証人手数料令が改正され、一定要件を満たす場合には、1万5,000円〜5万円になりました。さらに、紙の定款認証の場合、収入印紙代として、4万円がかかるほか、謄本交付手数料として、定款の枚数1枚につき250円程度が加算されます。電子定款認証の場合、上記収入印紙代は不要となりますが、CD-R等の電磁的記録に定款データを保存するための手数料(300円)や、同一情報の提供(謄本)の交付手数料は1件につき700円(書面による提供の場合、左記に加え、書面1枚ごとに20円が加算)の費用が、別途かかります。合同会社の場合は、定款認証の手続自体が不要であるため、これらの費用は発生しません。定款認証は株式会社設立における重要なステップであり、費用を事前に確認しておきましょう。

印鑑作成費用について

会社設立時には、代表者印(実印)、銀行印、角印の3種類の印鑑を作成するのが一般的です。これらの印鑑作成費用は、材質やサイズ、作成を依頼する業者によって異なりますが、一般的には数千円から数万円程度かかります。印鑑は会社の重要な意思決定に使用されるため、ある程度の品質を確保することが重要です。ただし、設立当初は費用を抑えたい場合もあるため、予算と品質のバランスを考慮して選択しましょう。印鑑作成はオンラインで注文できる場合も多く、納期や価格を比較検討することをおすすめします。

専門家への依頼費用について

会社設立の手続を司法書士や行政書士等の専門家に依頼する場合、報酬費用が発生します。司法書士への報酬は、会社設立登記の手続全体を依頼する場合、一般的に5万円から10万円程度が相場です。一方、行政書士へは定款作成・認証のみ依頼することが多く、その場合の報酬は3〜5万円が一般的です。また、税理士に会社設立時の税務相談や設立後の顧問契約を依頼する場合は、別途費用が発生します。専門家への依頼費用は、依頼内容や事務所によって異なるため、複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。専門家に依頼することで、手続のミスを防ぎ、スムーズに会社設立を進められるメリットがありますが、費用面も考慮して、自身に合った方法を選択しましょう。

資本金について

資本金は、会社設立時の元手となる資金です。会社法上、資本金は1円以上であれば会社設立は可能です。ただし、極端に少ない資本金は、社会的信用を得ることが難しくなる可能性があります。また、事業開始後すぐに資金不足に陥るリスクも高まります。一般的には、事業開始から数か月分の運転資金を賄える程度の資本金を設定することが望ましいとされています。たとえば、初期費用として50万円、毎月のランニングコストとして50万円を想定する場合、150万円〜300万円程度の資本金が1つの目安となります。資本金は会社の体力とも言える重要な要素です。事業計画に基づき、適切な金額を設定しましょう。資本金の額は、登記事項証明書に記載され、公開される情報であることも考慮する必要があります。

会社設立をスムーズに進めるためのポイント

会社設立の手続は、慣れない方にとっては複雑で時間のかかるものです。しかし、いくつかのポイントを押さえておくことで、スムーズに手続を進めることが可能です。たとえば、近年増えている会社設立支援サービスを活用すれば、費用を抑えながら簡単に必要書類を作成できます。また、自身で手続を行う場合には、注意すべき点がいくつかあります。このセクションでは、会社設立を効率的に進めるための方法を紹介し、解説します。

会社設立支援サービスの活用

近年、会社設立の手続をオンラインで完結できる支援サービスが増えています。そのような会社設立支援サービスでは、画面の指示に従って必要事項を入力するだけで、定款等の必要書類を簡単に作成できます。これらのサービスは、多くの場合、無料または低価格で利用できるため、会社設立の費用を抑えたい方にとって有力な選択肢となります。また、電子定款作成に対応しているサービスを利用すれば、紙の定款で必要となる収入印紙代(4万円)を節約することも可能です。ただし、サービスによって対応範囲や機能が異なるため、自身のニーズに合ったサービスを選ぶことが重要です。サービス内容を比較検討し、効率的に会社設立を進めましょう。

自分で手続を行う場合の注意点

会社設立の手続を自分で行う場合、最も注意すべき点は、書類の不備や手続の漏れがないようにすることです。特に、定款の記載内容や登記申請書類に不備があると、法務局で受理されず、手続が滞る原因となります。また、法人設立届出書は会社設立から2ヵ月以内に税務署へ提出する必要がありますが、期限を過ぎてしまうと、青色申告の承認申請等、税制上の優遇措置を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。

会社設立の手続が完了したら、資金管理のために法人口座を開設しよう

開業届の提出のみで手続が完了する個人事業主とは異なり、会社を設立する際には準備すべきことや届け出るべき書類が数多くあります。どのような手続が必要かを把握した上で、漏れなく設立準備を進めていくことが大切です。

会社設立後は、会社の資金と個人の預金を明確に区別して管理すると良いでしょう。代表者1人の会社であっても、法人と個人は別人格であることを念頭に置き、事業資金とプライベートの預金は厳密に区別する必要があります。

事業に関わる資金とプライベートの預金を明確に分けるには、会社設立後できるだけ早い時期に法人口座を開設することをおすすめします。会社の資金は法人口座で扱うことにより、プライベートの預金とは別々に管理できるからです。法人口座の開設時には金融機関側で所定の審査を行うことから、個人口座と比べて開設までに時間がかかる傾向があります。開設の申込は早めに行っておくのがおすすめです。

最後に三井住友銀行の法人ネット口座のTrunkをご案内します。三井住友銀行は、起業家の頼れるビジネスパートナーとして創業期をサポートします。

【Trunkの特徴】

各種手数料が業界最安値水準※

- ・月額利用料は無料

- ・振込手数料は、当行宛ては0円、他行宛ては145円

お申し込みはスマホで最短20分

- ・最短翌営業日に開設可能

- ・郵送・来店不要、オンライン完結のお申し込み

社会保険料・税金・日本政策金融公庫等の自動支払に対応

- ・社会保険料、日本政策金融公庫、経営セーフティ共済を口座振替で支払い可能

経営・業務をサポートする各種付帯サービス特典

- ・三井住友カード ビジネスオーナーズ、SMBCクラウドサイン、stera packをお得にご利用可能

- ・Google WorkspaceやMicrosoft 365等各種SaaSサービスもお得にご案内

法人口座を開設する際には、Webから簡単にお手続を進められる三井住友銀行の法人ネット口座のTrunkをぜひご検討ください。

- ※三井住友銀行調べ(2025年11月時点)。

国内主要銀行(インターネット専業銀行含む)の法人口座における各種手数料水準との比較によるもの。

各社の期間限定キャンペーンや手数料割引プログラムは比較対象に含まれておりません。

(※)2025年3月24日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士等専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。

(※)本記事は株式会社Apolloに制作を一部委託しております。

※「会社設立までのスケジュール例」、「会社設立の流れと必要な手続」および「会社設立にかかる費用」のうち、「登録免許税について」から「印鑑作成費用について」までの内容について監修