- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 総務に関する記事

- リスクマネジメントとは?概要や取り組むべき手法などについて解説

総務

公開日:2022.08.31

リスクマネジメントとは?概要や取り組むべき手法などについて解説

相次ぐ自然災害や、新型コロナウイルス感染症の蔓延などを受けて、世の中は目まぐるしく変化しています。先の見通しがつきにくい「不確実性の時代」に企業が成長を続けるには、適切なリスクマネジメントが不可欠です。

ここでは、リスクマネジメントの概要や必要な理由、具体的な手法について詳しく解説します。

リスクマネジメントとは、企業や組織に与える損失を最小化するための経営管理手法

リスクマネジメントとは、リスクを組織的にマネジメント(管理)することです。リスクというと「(失敗や損をする)危険」や「危険度」といった意味で使われることが多いですが、ビジネスシーンにおいては「事業プロセスにおいて起こりうる不確実性の高い事象」を包括的に示す言葉として用いられています。

企業や組織におけるリスクのほとんどは、事前に予測して備えることができるものです。

リスクマネジメントは、あらゆるリスクを予測して危険を回避したり、影響の低減を図ったりすることで、企業や組織に与える損失を最小化するための経営管理手法であるといえます。

リスクにはどのような種類がある?

リスクは、「マイナスのリスク(純粋リスク)」と「マイナスとプラスのリスク(投機的リスク)」に大別されます。それぞれどのような意味を持つのか、確認していきましょう。

・マイナスのリスク

マイナスのリスクは、企業や組織に及ぼす影響がマイナスのみで、プラスの効果は得られない事象のことです。たとえば、地震、台風、火事、水害といった自然災害や、人為的なミスによる事故などが挙げられます。

・マイナスとプラスのリスク

マイナスとプラスのリスクは、企業や組織にプラスとマイナスの両方の影響を及ぼす事象のことです。たとえば、為替や金利の変動、新商品開発、景気、税制改正といった不確定な事象が挙げられます。

危機管理やリスクアセスメント、リスクヘッジとの違い

リスクマネジメントは、しばしば「危機管理(Crisis Management)」と混同されますが、実際には意味が異なります。また、「リスクアセスメント」や「リスクヘッジ」の定義も押さえておきたいところです。

下記より、それぞれどのような意味を持つのか確認していきましょう。

・危機管理

危機管理は、実際に危機が発生した後に、その影響を最小限にとどめるべく対処することです。日本では危機管理が、リスクマネジメントと同じ意味合いで使われていることが多くあります。そのため、リスクマネジメントに取り組む際は、部門間で言葉の認識をすり合せ、「どのようなリスクに対応するのか」を共通認識として持っておくことが重要です。

・リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、リスクの特定からリスクの大きさの想定、リスク対策の優先度決定、リスクの除去や低減の措置決定、結果の記録までの一連のプロセスを指します。

・リスクヘッジ

リスクヘッジとは、起こりうるリスクを未然に予測し、リスクの大きさや影響の範囲に応じた対策・工夫を行い、リスクを回避するよう備えることです。

リスクマネジメントが必要な理由

リスクマネジメントは、事業の未来、ひいては企業の未来を維持するために欠かせないプロセスです。なぜなら、リスクは大きいものから小さいものまで数多く存在し、油断すると誰もがうっかり冒してしまう可能性があるからです。企業と、企業に属する個人がリスクマネジメントを意識しないまま行動すると、企業の存続に関わる事態に陥ることもありえます。

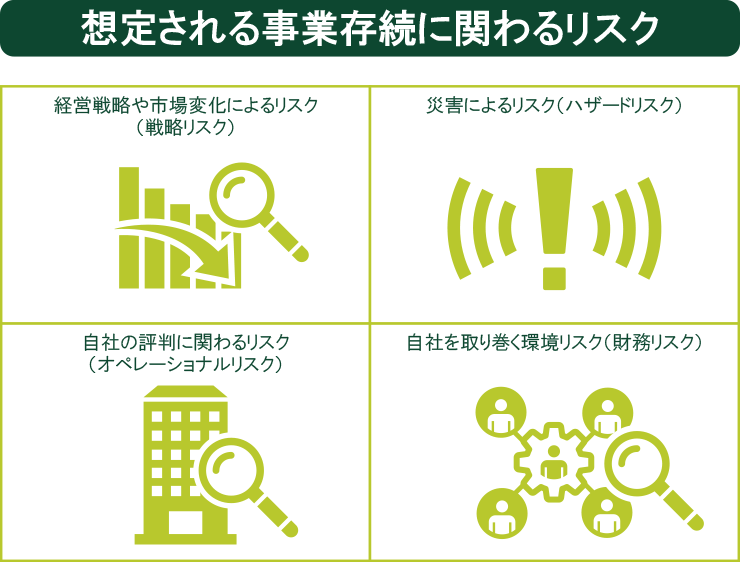

それでは、事業存続を困難にするリスクとして想定される事象には、たとえばどのようなものがあるのでしょうか。具体的には、下記のようなリスクが考えられます。

経営戦略や市場変化によるリスク(戦略リスク)

新規事業の立ち上げや、市場ニーズの低下など、経営に関わる戦略や事業環境の変化にはリスクが伴います。想定していた利益が発生しない、もしくは多大な損失を出すといったことが起きれば、企業の命運を左右する重大な事態となりかねません。戦略リスクは会社経営をする上で発生する可能性の高いリスクともいえます。

災害によるリスク(ハザードリスク)

一口に災害といっても、その種類はさまざまです。地震、台風、水害などの自然災害をはじめ、システムの操作ミスや火災・爆発事故などの人為災害、感染症の蔓延に代表される特殊災害などがあります。

災害によってシステムにアクセスできなくなったりデータが消失したりすれば、業務を停止せざるをえないというリスクがあります。

自社の評判に関わるリスク(オペレーショナルリスク)

長時間労働や残業代の未払いのほか、ハラスメントといった労働リスクや、情報漏洩などセキュリティに関わるリスクは、企業の社会的な評判を低下させます。購入した製品やサービスの質に関する否定的な評判も、SNSなどで拡散されれば企業のブランド力を揺るがすでしょう。

企業にとって、潜在顧客を含めた顧客からの評判は業績に直結する要素のひとつであり、自社の評判に関わるリスクでもあります。

自社を取り巻く環境リスク(財務リスク)

顧客を含め、自社を取り巻く環境もリスクのひとつです。中でも、外注先の経営状況の変化には注意が必要です。

現代は業務が複雑化してきたことで、これまで内製していた業務もアウトソーシングする企業が増えています。万一、外注先が何らかの理由で業務を停止すれば、自社の事業も連鎖的に停止せざるをえない可能性があります。

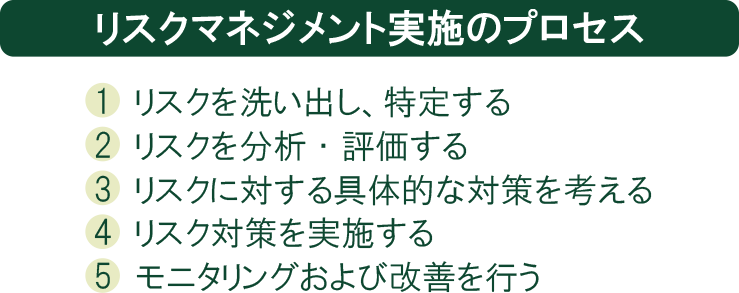

リスクマネジメント実施のプロセス

続いては、リスクマネジメントを実施する具体的なプロセスについて解説します。下記の5つのプロセスを押さえて、リスクマネジメントを実施していきましょう。

1.リスクを洗い出し、特定する

まずは、事業目的に関連して、起こりうるリスクを大小問わず洗い出します。抜け漏れなく洗い出せるよう、事業に関わるすべての部門から担当者を選出し、あらゆる角度からリスクを検討することが重要です。

2.リスクを分析・評価する

リスクの分析・評価は、リストアップしたリスクを「リスクの発生確率」と「リスクが顕在化した際の影響度」の2つの視点から、重要度を検討する作業です。

コンプライアンスに関わることなど、定量評価が難しいリスクについては、「大きい」「普通」「小さい」のように定性的な評価を用いるか、専門家の意見や公的な統計などを参考にして優先順位をつけましょう。

3.リスクに対する具体的な対策を考える

洗い出したリスクのうち、重要度が高いものから順に優先順位をつけたら、それぞれの具体的な対策を考えます。

リスク対策は大きく「リスクコントロール」と「リスクファイナンシング」に分けられます。

・リスクコントロール

リスクコントロールとは、リスクを伴う活動を中止したり、予防措置を実施して頻度を軽減したりすることにより、リスクによって引き起こされる損失の頻度や大きさをコントロールする手法です。

・リスクファイナンシング

リスクファイナンシングとは、リスクによって発生する経済的損失を、第三者による損失補填や自己負担で金銭的に補填する手法です。

4.リスク対策を実施する

リスクへの具体的な対策を考えた後は、その対策を具体的に履行するためのリスクマネジメントプログラムを策定したうえで実施します。

5.モニタリングおよび改善を行う

リスクへの具体的な対策を行った後は、実施した手法の効果をモニタリングし、改善や見直しを行います。モニタリングは、リスクが顕在化したとき以外にも、タイミングを決めて定期的に行うようにしましょう。

なお、リスクマネジメントの考え方を示した国際規格のISO31000では、リスクマネジメントのプロセス全体を通じて「株主、従業員も含めた組織内外の利害関係者であるステークホルダーとのコミュニケーションおよび協議を行うこと」が重要だとしています。ステークホルダーなくして企業のリスクマネジメントは成り立たないということです。

企業は常にステークホルダーを意識し、リスクマネジメントのプロセスを継続的に繰り返すことが大切です。

企業の現状と実態に即したリスクに応じて、適正なリスク対策を実施しよう

リスクマネジメントは、リスクを見つけ出し、定義するところから始まります。まずは、企業の現状と実態に即して、考えうるリスクを洗い出し、特定しましょう。特定したリスクに対して、具体的なリスク対策を考え、実施することが大切です。

特定したリスクのうち、外注先の経営環境の変化には、三井住友銀行が提供する「ポートフォリオ型ファクタリング(保証)」のポータルサイト「Amulet」が役立ちます。商品の販売先が倒産したときなど、商品の販売先が売掛債権を支払えない状態になった場合は、三井住友銀行が代わってお支払いします。

突然の取引先の倒産や、貸倒れリスクを抑えながら取引の拡大を図ることができますので、ぜひ活用をご検討ください。

また、感染症拡大や地震、台風などの災害リスクにはテレワークを活用することもリスク対策の一つといえます。テレワークには環境整備が不可欠であり、デジタル技術による業務やビジネス、企業の変革を意味する「DXの推進」が必要です。

SMBCグループが提供する「PlariTown」では、テレワーク支援などDX推進や業務効率化に資する多様なデジタルサービスをワンストップで利用できるプラットフォームです。担当者がお客さまの業務に合わせたデジタルソリューションをご提示し、お客さまのDX推進をサポートいたします。

テレワークの導入やDXの推進を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご活用ください。