- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 総務に関する記事

- 定款には何を記載すればいい?定款認証の流れや必要な物を紹介

総務

公開日:2022.03.30

定款には何を記載すればいい?定款認証の流れや必要な物を紹介

定款とは、会社がどのようなルールで運営されるのかを明記した根本的な規則のことです。企業には、就業規則や社内規程といったさまざまな決まりがありますが、定款はすべての原則となるもので、会社の設立において欠かせません。

ここでは、定款とはいったいどのようなものなのか、その作成方法や認証の流れなどを解説します。

定款とは?

定款は、会社を運営する上での根本的な原則を定めた、いわばルールブックとなる書類のことです。記載しなければいけないことは法律で厳密に決められているため、基本的にはテンプレートに沿って必要事項を記載していくことで作成できます。

会社設立時には定款が必須

会社を設立する際は、発起人全員が集まって「社名(商号)」や「事業内容」などを決めることになるでしょう。定款には、このような会社の基本的な情報や株式、取締役会といった会社の運営に必要な取り決めがまとめられています。会社を設立する際は法務局で登記申請を行いますが、併せて定款も提出しなければいけません。

この定款は紙で作成する方法のほか、電子的に作成することもできます。電子的な定款を「電子定款」と呼びます。

株式会社は定款の認証が必要

会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」といった種類があります。このうち、株式会社を設立する場合は、設立登記の申請の前に公証役場で定款認証を受けてください。認証手続の進め方については後述します。

株式会社のほかにも、「一般社団法人」「一般財団法人」などを設立する場合も、定款認証が必要です。

定款の変更は株主総会での特別決議が必要

一度定めた定款の内容を変更する場合は、株主総会での特別決議が必要です。特別決議とは、議決権の過半数を保有している株主が出席し、3分の2以上の賛成が必要な決議のことです。この条件を満たした場合に、定款の変更を行えます。

なお、社名(商号)や事業の目的といった「登記すべき事項」を変更した場合は、法務局への定款変更の登記申請が必要です。公証役場であらためて認証を受ける必要はありません。

定款が必要になる場面

定款が必要になる場面についても見ていきましょう。具体的には、下記のケースが挙げられます。

- ・助成金の申請

- ・許認可申請

- ・銀行の法人口座開設

注意点としては、こうした定款が必要になるケースでも、定款の原本はみだりに持ち出すべきではないということ。定款が必要な場合は、定款の写しに原本証明(写しが原本と相違ないことを示す文言を書き加えること)をつけて提出するのが一般的です。

定款に記載する内容

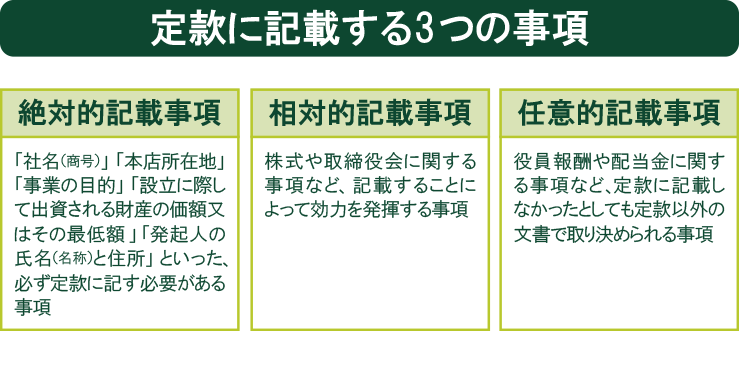

定款に記載する内容は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けることができます。それぞれに記載する内容を知っておきましょう。

■定款に記載する3つの事項

絶対的記載事項

絶対的記載事項は、必ず定款に記す必要がある事項です。絶対的記載事項に漏れがある場合、定款が無効になってしまいます。

具体的には、「社名(商号)」「本店所在地」「事業の目的」「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」「発起人の氏名(名称)と住所」が該当します。

相対的記載事項

相対的記載事項は、記載することによって効力を発揮する事項のことです。法的な記載義務があるわけではありませんが、定款に記載しないとその事項の効力が認められないため、必要に応じた相対的記載事項の記載がない場合、のちの運営に支障が出ないとも限りません。

具体的には、株式や取締役会に関する事項などが該当します。たとえば、株券の発行について定款で記載がない場合、株券不発行会社となります。株券を発行するのであれば、定款に株券発行について記載しなければいけません。

任意的記載事項

任意的記載事項は、記載義務がなく、相対的記載事項と違って、定款に記載しなかったとしても、株主総会決議や取締役会決議により制定する規則のような定款以外の文書などによる取り決めも効力を持つ事項です。

役員報酬や配当金に関する事項などが、任意的記載事項に該当します。

定款の構成

定款は、基本的に構成のフォーマットが決まっています。テンプレートに沿って作成を進めましょう。

以下は一例であり、取締役会や監査役の設置の有無などによって具体的な構成は変わりますが、小規模な会社のシンプルな定款でも、全6章にわたる構成となります。

第1章 総則

総則には、社名(商号)、事業内容、本店所在地といった会社の基本情報を記載します。事業内容が複数ある場合は、「1」「2」「3」といった番号を振ります。

また、本店所在地は番地まで書く必要はありません。移転の可能性もありますから、東京都の場合は「区」まで、そのほかの場合は「市町村」までの記載にとどめるのが良いでしょう。

第2章 株式

発行可能株式総数や議決権を有する株主の基準日といった、株式に関する事項を記載します。

第3章 株主総会

株主総会を行う時期や招集の方法、決議、議事録といった株主総会に関する規定について記載します。

第4章 取締役

取締役の人数、選任方法、任期などを記載します。

第5章 計算

事業年度や剰余金の配当についての取り決め内容などを記載します。

第6章 附則

附則には、第1章から第5章まで以外の取り決めについて記載します。具体的には、出資される財産の価額又はその最低額金や発起人の氏名(名称)及び住所などが該当します。

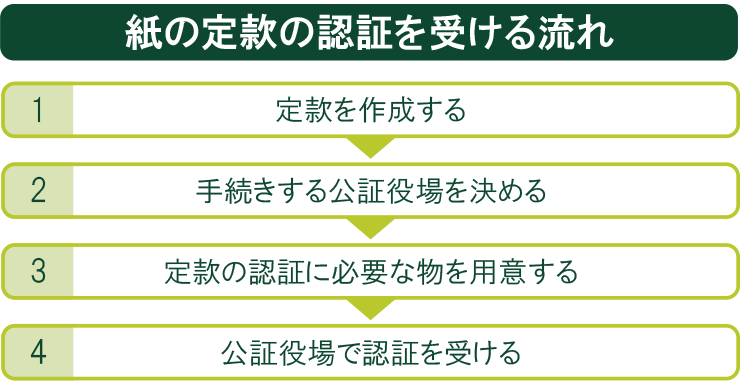

紙による定款の認証の流れ

株式会社、一般社団法人、一般財団法人などを設立する場合は、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款認証の流れを、紙定款と電子定款の場合でそれぞれ確認していきましょう。

紙で定款を作成する場合の認証までの流れは、下記のとおりです。

1. 定款を作成する

まずは、定款を作成します。事業目的などによって記載する内容が変わるため、自社に適した定款を作成しましょう。

2. 手続きする公証役場を決める

次に、定款認証の手続きを行う公証役場を決めます。会社の本店所在地を管轄する法務局の所属公証人がいる公証役場で手続きをする必要があります。

手続きをする公証役場が決まったら、定款の認証を受けるための予約を取りましょう。発起人全員が出向く必要があるため、スケジュールを相談して決めてください。なお、代理人を立てることも可能です(代理人を立てる場合は、発起人全員が公証役場に出向く必要はありません)。

また、作成した定款は、電子メールやFAXなどで事前チェックを受けることができます。事前チェックなしで認証を受けに行って不備があると、再度予定を合わせて予約を入れる必要が出てきます。手間がかかるため、事前に確認してもらうほうが無難でしょう。

3. 定款の認証に必要な物を用意する

定款の認証には、下記の物が必要です。あらかじめ用意しておきましょう。

- ・定款3通

- ・収入印紙(4万円)(株式会社の場合のみ)

- ・発起人全員の印鑑登録証明書(発起人が個人の場合、かつ発行から3ヵ月以内の物)

- ・発起人全員の実印

- ・実質的支配者となるべき者の申告書

- ・実質的支配者となるべき者の本人確認書類

- ・認証手数料:認証1件につき3万円〜5万円

- ・設立登記申請用の謄本代:謄本1ページにつき250円

「実質的支配者となるべき者」とは、設立する会社の議決権総数の50%超を保有する者(いない場合は25%を超える議決権を保有する者、両方ともいない場合は事業に支配的な影響力を持つ者、それもいない場合は代表取締役)のことです。申告書には、住所や氏名といった情報や、暴力団や国際テロリストに該当しないかどうかなどを記載します。テンプレートは、日本公証人連合会のウェブサイトからダウンロードできます。

当日、公証役場に来られない発起人が、代理人を立てて手続きをする場合は、下記の書類も必要です。

- ・委任状

- ・代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポートといった顔写真入りの身分証明書)

4. 公証役場で認証を受ける

予約した日時に発起人全員が公証役場を訪れ、認証を受けます。認証されると、認証文が添付された定款2部が交付されるので、1部(原本)を会社で保存し、1部を登記に利用しましょう。

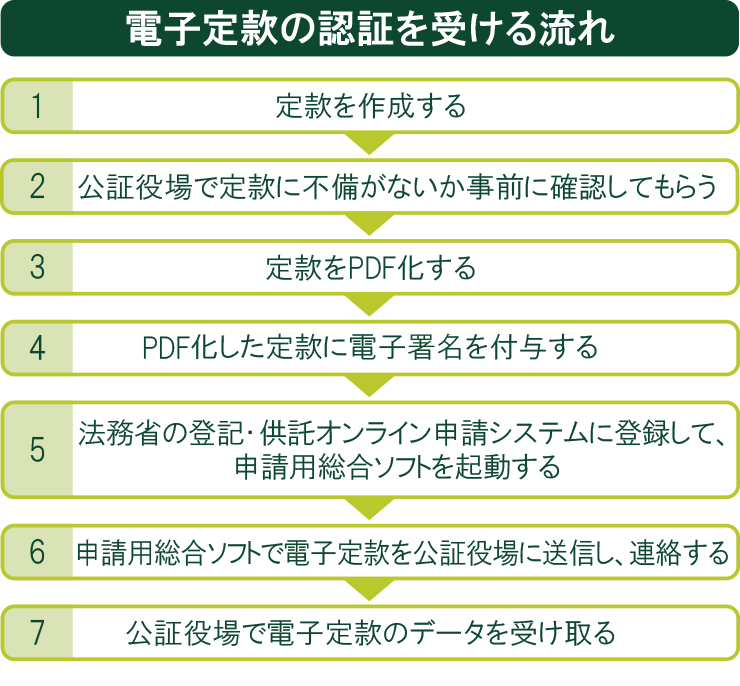

電子定款の認証の流れ

電子定款を作成する場合について解説します。定款認証までの流れは下記のとおりです。

1. 定款を作成する

まずは紙の定款の場合と同様に、定款を作成します。

2. 公証役場で定款に不備がないか事前に確認してもらう

紙の定款の場合と同様に、事前に公証役場で定款に不備がないか確認します。

3. 定款をPDF化する

事前に公証役場での定款のチェックが済んだら、PDF変換ソフトを用いて定款を電子化しましょう。

4. PDF化した定款に電子署名を付与する

電子化した定款に、PDF署名プラグインソフトを用いて電子署名を行います。

5. 法務省の登記・供託オンライン申請システムに登録して、申請用総合ソフトを起動する

法務省の登記・供託オンライン申請システムに登録を行う必要があります。申請者情報を入力の上、申請用総合ソフトをダウンロードし、起動しましょう。

6. 申請用総合ソフトで電子定款を公証役場に送信し、連絡する

申請用総合ソフトを用い、本店とする場所の管轄の公証役場へ電子定款を送信します。電話で送信した旨を連絡しておくとスムーズでしょう。

7. 公証役場で電子定款のデータを受け取る

電子定款が認証されたら、事前予約の上、直接公証役場で定款データを受け取る必要があります。その際は、発起人全員の印鑑登録証明書やプリントアウトした電子定款2通、USBメモリなどの記録媒体といった持ち物が必要です。また、紙の定款の場合と同様に、実質的支配者となるべき者の申告書や当該者の本人確認書類も必要となりますので、予約時に何を持って行くべきか、確認しておきましょう。

定款の作成や変更は電子手続が便利

定款の作成や変更を手作業で行っていると、多くの手間がかかることが想定されます。そんなときは、定款を自動作成できるシステムや、電子定款を作成できるシステムなどを活用することで、定款に関する業務を効率化することが可能です。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、ビジネスに役立つ多様なデジタルサービスや、ユーザーに合った業界ニュースやレポートを、ワンストップで利用できるプラットフォームです。担当者がお客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提示し、お客さまのDX推進を強力にサポートいたします。

DX推進を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。

(※)2022年3月30日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。