- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- 株式報酬とは?仕組みとメリット・企業へのインパクト

人事

公開日:2025.03.24

株式報酬とは?仕組みとメリット・企業へのインパクト

企業の成長と従業員の利益を結びつける株式報酬制度は、近年日本企業でも導入が広がっています。しかし、8種類もの制度があり選択に迷う企業も多いのではないでしょうか。本記事では、株式報酬の基礎から実践的な導入方法まで、わかりやすく解説します。

株式報酬はなぜ注目されているのか

企業の成長戦略と人材確保の切り札として、株式報酬が注目されています。終身雇用が揺らぎ、優秀な人材の獲得競争が激化する中、従来の現金報酬だけでは限界が見え始めてきました。株式報酬は、従業員のモチベーションを高め、企業の持続的な成長を後押しする新たな報酬形態として、その導入効果に期待が寄せられています。この章では、なぜ今、株式報酬が注目されるのか、その背景をグローバルな視点も交えながら解説します。

従来の現金報酬との大きな違い

株式報酬は、年次賞与や固定報酬といった従来の現金報酬とは異なり、従業員に自社の株式や、株式を受け取る権利を付与する報酬制度です。企業の業績や株価に連動して報酬が変動するため、従業員のモチベーション向上や企業価値向上への貢献意欲を高める効果が期待されます。また、長期的な視点で企業成長に貢献した従業員に報いることができる点も、現金報酬にはない大きな特徴です。優秀な人材の獲得・定着にも有効であり、企業の持続的な成長に寄与する報酬制度として、近年注目を集めています。

グローバルで見る日本企業の現状

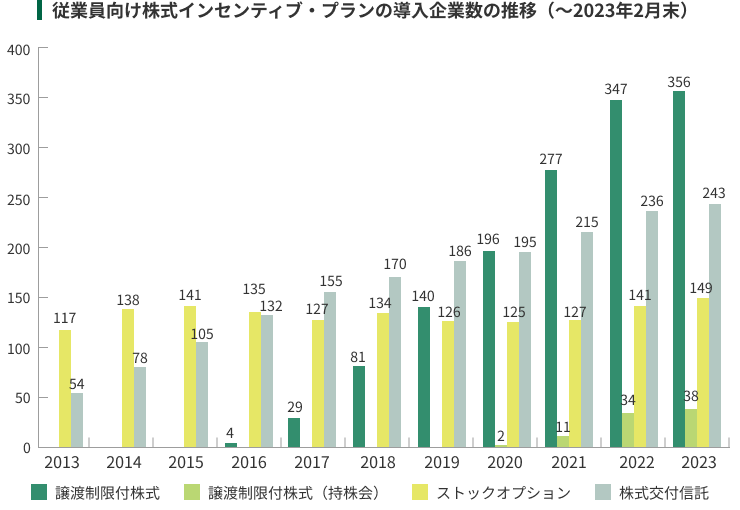

欧米企業と比較して、日本企業の変動報酬比率は低い傾向にあります。背景には、終身雇用や年功序列といった日本型雇用慣行の影響が挙げられます。しかし、近年はグローバルな人材獲得競争の激化や、コーポレートガバナンス改革の推進により、日本企業でも変動報酬を導入する動きが活発化しています。特に、株式報酬は企業価値向上と従業員の報酬を連動させる効果的な手段として近年特に注目されており、今後さらに導入が進むことが予想されます。

出所:内閣府・規制改革推進会議・スタートアップ・イノベーションWG 野村証券提出資料(2023年4月11日)に基づき作成

人材戦略における株式報酬の役割

優秀な人材の獲得・定着は、企業の競争力を左右する重要な要素です。株式報酬は、優秀な人材を惹きつけ、長期的な貢献を促すための有効な手段として、人材戦略において重要な役割を果たします。特に、スタートアップ企業では、将来的な企業価値向上への期待を共有することで、優秀な人材の獲得につなげることができます。また、株式報酬は、従業員の企業価値向上への意識を高め、経営者と同じ視点で事業に取り組むことを促進する効果もあります。そのため、人材戦略の一環として、株式報酬を効果的に活用することが求められています。

8種類の株式報酬制度

一口に株式報酬といっても、その種類は多岐にわたり、企業の規模や経営戦略、求める人材像によって最適な制度が異なります。ここでは、代表的な8つの制度「業績連動型株式(PS)」、「譲渡制限付株式(RS)」、「ストックオプション(SO)」、「業績連動型株式ユニット(PSU)」、「譲渡制限付株式ユニット(RSU)」、「株価上昇分を現金で受け取る権利(SAR)」、「株式交付信託」、「ファントムストック」を、事前交付型と事後交付型の2つのタイプに分類して、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。自社に最適な制度選びの参考にしてください。

| 報酬種別 | 概要 |

|---|---|

| 業績連動型株式(PS) | 業績目標の達成度に応じて譲渡権限が解除される制度 |

| 譲渡制限付株式(RS) | 事前に株式を交付し、勤務期間経過後に譲渡権限を解除する制度 |

| ストックオプション(SO) | 設定した権利行使価額で自社の株式を購入できる権利を付与する制度 |

| 業績連動型株式ユニット(PSU) | 事前にユニットを付与し、業績目標の達成度に応じて株式を交付する制度 |

| 譲渡制限付株式ユニット(RSU) | 事前にユニットを付与し、勤務期間経過後に株式を交付する制度 |

| 株式交付信託 | 発行体が信託を通じて株式を交付する制度 |

| 株価上場分を現金で受け取る権利(SAR) | 設定した価額を株価が上回っている場合に、差額部分を金銭で支給する制度 |

| ファントムストック | 仮想株式を交付して、株価や業績に連動した金銭報酬を支給する制度 |

事前交付型の2つの制度

事前交付型は、予め株式を交付し、一定期間経過後に条件を満たせば株式の譲渡制限が解除される報酬制度です。

業績連動型株式(PS)

業績連動型株式(Performance Share、PS)は、事前に設定した業績目標の達成度に応じて株式を交付する制度です。経営陣や従業員の業績向上への意欲を高める効果が期待できます。主に中長期的な業績目標と連動させることが多く、企業の持続的な成長に貢献した役員・従業員に報いることができます。業績目標は、売上高、利益、ROE等、企業の戦略に沿って設定されます。ただし、外部環境の変化等、企業努力だけではコントロールしにくい要因に業績が左右されるリスクがあります。

譲渡制限付株式(RS)

譲渡制限付株式(Restricted Stock、RS)は、一定期間の譲渡制限が付いた株式を交付する制度です。従業員は、一定期間勤務を継続することで、譲渡制限が解除され、株式を自由に売却できるようになります。主に、従業員の長期的な勤続を促し、優秀な人材の流出を防ぐために用いられます。また、株価下落リスクを従業員と共有することで、経営への参画意識を高める効果も期待できます。ただし、株価が低迷した場合、従業員のモチベーション低下につながる可能性もあります。

事後交付型の6つの制度

事後交付型は、業績目標等を達成した場合に、株式や現金を事後的に交付する報酬制度です。以下で紹介していきます。

ストックオプション(SO)(※)

ストックオプション(Stock Option、SO)は、従業員が将来、あらかじめ定められた価格で自社株を購入できる権利です。株価が上昇すれば、権利行使価格との差額が利益となります。特に、スタートアップ企業で、将来の企業価値向上への期待を共有し、従業員のモチベーションを高めるために活用されます。ただし、株価が権利行使価格を下回ると、権利行使のメリットがなくなるため、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。また、税制適格ストックオプションの要件を満たさない場合、給与課税される点に注意が必要です。

(※)「事前交付型」「事後交付型」は、株式交付についての分類であり、ストックオプションに適用されるものではありませんが、ここでは整理する上で、ストックオプションを「事後交付型」としました。

業績連動型株式ユニット(PSU)

業績連動型株式ユニット(Performance Share Unit、PSU)は、PSと類似していますが、株式そのものではなく、株式を受け取る権利(ユニット)を付与します。PS同様、企業の業績目標達成度に応じて、最終的に交付される株式数が決まります。PSUは、PSと同様に、業績目標の設定や評価が難しいという課題があり、業績が目標に達しない場合、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。

譲渡制限付株式ユニット(RSU)

譲渡制限付株式ユニット(Restricted Stock Unit、RSU)は、RSと類似していますが、株式そのものではなく、株式を受け取る権利(ユニット)を付与します。一定期間の勤務継続等の条件を満たすことで、権利が確定し、株式が交付されます。RSUは、株式交付までの期間が比較的短いため、従業員のモチベーション維持につながりやすいというメリットがあります。ただし、株価下落リスクはRSと同様に存在します。

株式交付信託

株式交付信託は、信託銀行に自社株を信託し、受益者である従業員に対して、一定の条件を満たした場合に株式を交付する制度です。株式の管理を信託銀行に委託できるため、企業の管理負担を軽減できます。また、信託期間中の議決権行使をコントロールできるため、安定株主対策としても有効です。ただし、信託の設定や運用には、専門的な知識が必要であり、コストも発生します。また、信託期間中は、従業員は株式を自由に売却できないため、流動性に制約があります。

ストックアプリシエーションライト(SAR)

ストックアプリシエーションライト(Stock Appreciation Right、SAR)は、株価上昇分の利益を現金で受け取ることができる権利です。従業員は、権利行使時の株価と基準価格との差額を受け取ることができます。SARは、株式を交付しないため、既存株主の持分比率に影響を与えません。また、株価上昇のメリットを従業員と共有することで、モチベーション向上につながります。ただし、株価が上昇しない場合、報酬が発生しないため、従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。また、現金で報酬を支払うため、企業のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。

ファントムストック

ファントムストックは、実際の株式を発行せず、ポイント等「仮想株式」を従業員に付与することで、株価や業績指標に連動した金銭報酬を提供する制度です。ファントムストックは非上場企業でも導入可能であり、また株式の希薄化懸念がないこと、指標の設定が柔軟であること、管理・事務負担が軽いといった特徴があります。また、海外居住者や子会社の役職員向けにも配布可能であり、MBO等で非上場化した企業における業績連動型報酬制度の受け皿としても注目されています。ただし、従業員への制度理解を促進して適切な指標を設定することが重要です。

株式報酬制度の導入でどう企業は変わるのか

株式報酬制度の導入は、単なる報酬制度の変更にとどまらず、企業の組織風土や従業員の意識に大きな変化をもたらします。従業員は、自社の株価や業績を「自分ごと」として捉えるようになり、従業員のエンゲージメント向上による組織パフォーマンス向上や、離職防止、人材確保面でも効果を発揮するとされています。この章では、株式報酬制度が企業にもたらす具体的な変化とそのメリットについて、企業経営の視点から解説します。

エンゲージメント向上の仕組み

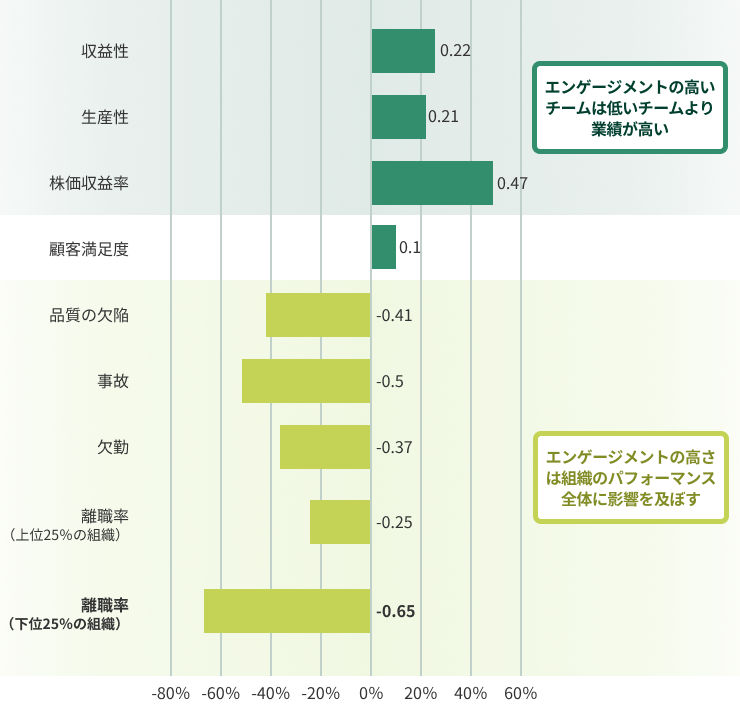

株式報酬制度の導入は、従業員のエンゲージメント向上に大きく寄与すると考えられています。従業員が自社の株式を保有することで、株主としての意識が芽生え、企業価値向上への貢献意欲が高まります。自分の努力が企業の業績に反映され、それが株価上昇を通じて自身の報酬増加につながるという明確なインセンティブが働くためです。また、長期的な視点で企業成長に貢献する意欲も高まり、経営者と同じ目線で業務に取り組むことが期待できます。結果として、生産性向上やイノベーション創出等、企業全体のパフォーマンス向上につながります。

【エンゲージメントと組織パフォーマンスの関係】

出所:「組織の未来はエンゲージメントで決まる アトラエ/新居社長」

人材確保への効果

株式報酬制度は、優秀な人材の採用・定着にも効果を発揮します。特に、成長性の高いスタートアップ企業では、将来の企業価値向上への期待を共有することで、優秀な人材を惹きつけることができます。また、長期的なインセンティブを提供することで、優秀な人材の流出を防ぎ、定着率を高めることができます。従来の年功序列型賃金体系では処遇が難しい、高度な専門性を持つ人材や、グローバルに活躍する人材に対しても、株式報酬は魅力的な報酬パッケージとなり、競争力のある人材獲得戦略の一手となり得ます。

リスクと課題への対応

株式報酬制度には、株価変動リスクや制度運営の複雑さといった課題も存在します。株価下落は従業員のモチベーション低下を招くリスクがあるため、業績連動型報酬と組み合わせる等の対策が必要です。また、各制度にはそれぞれ異なる税務・会計処理が求められるため、専門家と連携しながら、適切な制度設計と運用を行うことが重要です。さらに、従業員への十分な説明と理解促進を図り、制度の透明性を確保することも、トラブルを回避し、制度の効果を最大化するために不可欠です。これらのリスクや課題に適切に対応することで、株式報酬制度のメリットを最大限に引き出すことができるでしょう。

株式報酬制度を成功させる実践的な導入方法

株式報酬制度は、導入して終わりではなく、効果を発揮させるためには、適切な制度設計と運用が不可欠です。自社の経営戦略や企業規模に合った制度を選び、税務・会計上の注意点をクリアし、従業員への丁寧な説明を通じて理解を深める必要があります。この章では、株式報酬制度を成功に導くための実践的な導入方法について、具体的なステップを追いながら解説します。

制度設計のポイント

株式報酬制度を成功させるためには、自社の企業規模、業態、経営戦略に合致した制度を選択し、適切に設計することが重要です。たとえば、スタートアップ企業では、将来の企業価値向上への期待を共有できるストックオプションが有効です。一方、大企業では、業績連動型株式(PS/PSU)や譲渡制限付株式(RS/RSU)を導入し、中長期的な企業価値向上への貢献を促すことが考えられます。また、役員、管理職、従業員等、対象者ごとに異なる制度を組み合わせることも効果的です。重要なのは、自社の現状と目指す姿を明確にした上で、最適な制度を設計することです。

税務・会計上の注意点

株式報酬制度は、制度ごとに税務・会計処理が異なります。たとえば、ストックオプションの場合、税制適格要件を満たすかどうかで、課税タイミングや税率が変わります。また、業績連動型株式(PS/PSU)や譲渡制限付株式(RS/RSU)では、権利確定時の時価が給与として課税されます。会計上も、各制度の特性に応じて、費用計上のタイミングや金額が異なるため、注意が必要です。導入前に、税理士や会計士等の専門家に相談し、自社にとって最適な制度設計を行うことが重要です。また、制度導入後も、適切な運用と開示が求められます。

従業員への説明と理解促進

株式報酬制度の効果を最大化するためには、従業員への丁寧な説明と理解促進が不可欠です。制度の仕組み、メリット、リスクについて、わかりやすく説明する資料を作成し、説明会を開催する等、社内コミュニケーションを積極的に行うことが重要です。特に、株価変動リスクや税務上の取り扱いについては、誤解が生じないよう、詳細な説明が求められます。また、従業員からの質問や意見に真摯に対応し、制度への理解を深めることが、制度の効果を高め、従業員のエンゲージメント向上につながります。定期的な情報提供や、問い合わせ窓口の設置等も有効です。

企業事例から学ぶ株式報酬制度の活用術

株式報酬制度を効果的に活用し、企業成長につなげている企業はどのような工夫をしているのでしょうか。この章では、実際に株式報酬制度を導入しているスタートアップ企業(A社)と大手企業(B社)の事例を参考に、成功のポイントを探ります。また、コーポレートガバナンス改革やSDGs、ESGへの関心の高まりを背景とした最新トレンドについても解説し、自社における制度設計や見直しのヒントを提供します。

スタートアップ企業の事例

A社は、創業初期からストックオプションを積極的に活用し、優秀な人材の獲得とモチベーション向上に成功しています。同社は、入社時の付与だけでなく、入社後の成果や活躍に応じて、追加でストックオプションを付与する仕組みを構築しています。これにより、従業員の企業価値向上への貢献意欲を高め、急成長を支えました。また、上場後も、RSU(譲渡制限付株式ユニット)を導入し、中長期的な企業価値向上へのインセンティブを提供しています。A社の事例は、スタートアップ企業における株式報酬活用の好例と言えるでしょう。

大手企業の事例

B社は、RSU(譲渡制限付株式ユニット)をグローバルに活用している代表的な企業です。同社は、基本給を抑える一方で、RSUを報酬の柱とすることで、従業員に長期的な視点での企業価値向上を促しています。また、RSUの付与により、従業員は株主としての意識を持ち、経営者と同じ目線で業務に取り組むことが期待されます。さらに、B社は、RSUの付与を通じて、世界中の優秀な人材を獲得し、競争優位性を維持しています。このように、大手企業においても、株式報酬は、人材戦略の重要なツールとなっています。

制度改革のトレンド

近年、日本企業においても、株式報酬制度の導入や見直しが進んでいます。特に、コーポレートガバナンス改革の推進により、役員報酬における株式報酬の活用が注目されています。また、従来のストックオプションに加えて、PSU(業績連動型株式ユニット)やRSU(譲渡制限付株式ユニット)等、新しい制度の導入も増加傾向にあります。さらに、SDGsやESGへの関心の高まりを受け、業績指標に非財務情報を組み込む企業も増えています。今後は、企業の持続的成長と従業員のエンゲージメント向上を両立させる、より効果的な株式報酬制度の構築が求められるでしょう。

まとめ:報酬制度の活用に向けて動き出しましょう

企業の持続的な成長と人材戦略において、報酬制度の設計は極めて重要な経営課題です。本記事で解説した通り、経営環境が急速に変化する中、従来型の現金報酬だけでは、優秀な人材の確保・定着が困難になっています。効果的な報酬制度の構築には「従業員の長期的なエンゲージメント」と「株価・業績等との連動性」という2つの視点が重要となります。

また、非上場企業では、株式報酬制度の複雑さや導入コスト面で大きな課題がありましたが、ファントムストックはこれらの課題を解決しながら従業員の中長期的なエンゲージメントと企業価値向上を両立する新しい選択肢を提供します。

「従業員のエンゲージメント状況の把握や、エンゲージメント向上に効果的な報酬制度を探している」という方は、以下の資料をぜひご参照ください。

(※)本記事は株式会社Apolloに制作を一部委託しております。