- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- 働き方改革とは?基礎知識や必要性、取り組み方を解説

人事

公開日:2022.04.27

働き方改革とは?基礎知識や必要性、取り組み方を解説

政府により「働き方改革」が推進されるようになったのは、2016年頃からです。そこから数年が経過し、労働力不足がますます深刻化する一方で、いわゆる働き方改革関連法による法改正やコロナ禍を背景としてテレワークなどの新しい働き方が徐々に普及してきたことにより、仕事や会社に対する従業員の意識やニーズも変化してきています。

働き方改革とは何か、なぜそれが必要なのか、あらためて真剣に考えることが求められています。再度、働き方改革の概要について確認するとともに、働き方改革の具体的な取り組み方について解説します。

働きやすい環境を作り、生産性を向上させる働き方改革

厚生労働省によると、働き方改革とは「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で『選択』できるようにするための改革」のことです。

国が働き方改革を推進しているのは、日本が直面している「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「働く人々のニーズの多様化」といった課題を解決するためです。それらに対応するため、投資やイノベーションによる生産性の向上を図ること、さらには潜在的な労働力を視野に入れた就業の拡大を促し、本人の意欲・能力を最大限に発揮できる環境を整備する必要があります。

働き方改革は、働く人の幸せにつながることがベースにあるべきとされています。ですから、その目的は、働く人たちがそれぞれ置かれている状況や事情に対し、多様な働き方を選択して対応できるような社会を作り上げることにあります。

そうした社会になれば、働く人たち一人ひとりがより良い未来の展望を持てるようになるのです。働き方改革は大前提として、誰もが働きやすく、生きやすい社会の実現を目指すための取り組みであるといえます。

働き方改革が必要とされる背景

改めて働き方改革が必要とされる最も大きな背景として挙げられるのが、わが国の深刻な労働力不足です。

日本の総人口は、2008年をピークに減少に転じています。国勢調査による5年ごとの人口増減率の推移を見ると、2010〜2015年は0.8%減と1920年の調査開始から初めて人口が減少し、2015〜2020年も0.7%減と人口減少傾向が続いています。

少子高齢化の進行による労働力人口(15歳以上のうち就業者と完全失業者を合わせた人口)の減少も顕著です。2021年の労働力人口の平均は6,860万人で、前年に比べて8万人少なく、これは2年連続の減少でした。男女別に見ると、女性は3,057万人と13万人増加していますが、男性は3,803万人と20万人減少しています。

この先も、労働力不足の傾向はさらに加速していくものと予測されています。いかにして労働力を確保するかというのは、まさに喫緊の課題です。しかし、いくら労働力を増やそうと努力しても、労働力人口そのものが減っているという根本的問題がある限り、その解答を得るのは容易ではありません。そこで打ち出されたのが、働き方改革です。

労働力不足解消の対応策

働き方改革では、労働力不足を解消するために企業が取り組むことができるさまざまな施策が打ち出されています。大きくは、次の3つの対応策に分類できるでしょう。

多様な働き方への対応

多様な働き方が可能になれば、今よりももっと多くの人が働きやすくなります。たとえば、正社員として働きたい人もいれば、契約社員・派遣社員やアルバイト・パートで働きたいという人もいます。それぞれの都合に合わせた働き方ができるのが理想的ですが、そのためには正社員と非正規社員のあいだの不合理な待遇差をなくす必要があります。

また、従業員が活躍できる場を広げ、さまざまな分野の人とつながりが持てるように、自社に限らず、副業・兼業を積極的に認める制度の構築も、多様な働き方への対応のひとつとなります。

さらには、働く場所を限定しないテレワークのほかフレックスタイム制度や複数の勤務パターン、時短勤務・時差出勤の導入なども多様な働き方を推奨する対応として有効でしょう。

柔軟な働き方の実現

多様な働き方とも重なりますが、柔軟な働き方の実現も働きやすさの向上につながります。育児・介護と仕事の両立がしやすいように育児・介護休業制度を充実させ、さらには傷病の治療と仕事の両立ができる社内制度や年次有給休暇以外の特別な休暇制度を設けることも、柔軟な働き方の実現に向けた有効な手段です。

多様な働き方と柔軟な働き方が選べるようになれば、これまで労働市場に参入するのが難しかった女性や高齢者なども仕事をしやすくなるでしょう。

生産性の向上

生産性を向上させるには、労働時間の管理が欠かせません。残業や休日出勤による長時間労働の常態化は、生産性を下げるだけではなく、従業員の健康リスクも高めてしまいます。誰もが心も体も健康に働けることは、企業において生産性を確保するために不可欠といえます。

また、人の手だけに頼るのではなく、IT技術を活用することも生産性向上に有効です。各種ITツールをうまく使って業務効率化を実現することができれば、少ない労働力で生産性を確保することが期待できます。

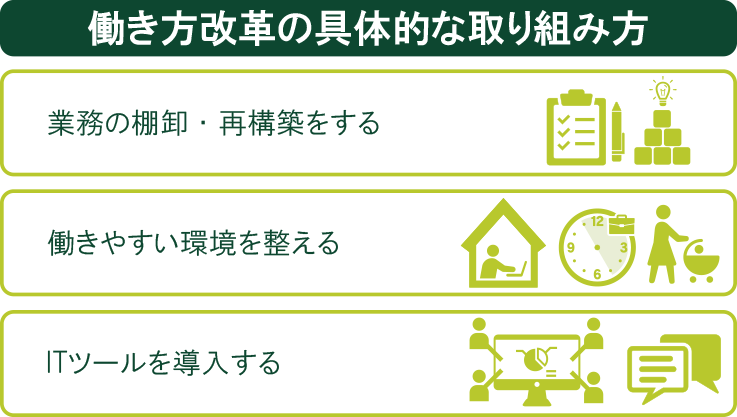

働き方改革の具体的な取り組み方

働き方改革を企業の中で進めるには、どのようなことから行えば良いのでしょうか。続いては、企業が実践できる働き方改革のための具体的な取り組み方を紹介します。

業務の棚卸・再構築をする

最初に取り組むべきなのは、業務の棚卸と再構築です。これは、社内の労働生産性を向上させるベースを作るための作業となります。

そのために、まずは現状の業務内容と業務フローの可視化を行いましょう。いかなる業務を、どのような流れで、誰が、どれだけ時間をかけて行っているのかを明らかにすることで、何らかの問題・課題が生じていないかを検証します。

さらに、効率化が可能な部分を洗い出し、業務改善の方法について検討します。そして、効率的な業務内容と業務フローの再構築を行っていくのです。

働きやすい環境を整える

会社にとって必要な人材を確保し、定着させていくためには、従業員にとって魅力のある職場環境を構築していく必要があります。一方で、長時間労働を抑制して公正な待遇を確保することにより、従業員の意欲や能力を十分に発揮できる環境を整えていくことも重要です。

そのためには、社内アンケートやヒアリング等によって、従業員が不満に感じていることや働きにくいと感じていることなどを確認し、現場からの意見にも耳を傾けながら、より良い職場環境を形成していくことがポイントになります。

働きやすい環境の構築方法としては、すでに述べたように、多様で柔軟な勤務制度を設けることに加えて、役員・従業員の意識改革や社内コミュニケーションの在り方など、ソフト面にも配慮するといいでしょう。厚生労働省の「働き方改革特設サイト」などの他社事例を参照して研究するのも役立つはずです。

ITツールを導入する

ITツールには、RPA(ソフトウェアロボットを使って、コンピューターを使ったデスクワークなどの業務を自動化する仕組み)、CRM(顧客関係管理を行うためのツール)、ワークフローツールといった業務効率化や人材不足解消に直結するものと、勤怠管理ツール、スケジュール管理ツール、チャットツールなどのテレワークをはじめとする多様な働き方の実現に向けた対応に役立つものがあります。

現在では、低コストで導入できるクラウドサービスが増えています。まずは、自社の業務内容や働く環境に合ったサービスを探して試験的に導入してみるなど、できる範囲から始めるといいでしょう。

また、ITツールやデジタル技術の活用は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進ともリンクさせることが可能です。DXとは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいいます。DXは業務効率化による生産性の向上によって働き方改革に役立つとともに、企業競争力の強化につながるとされています。

DX化も働き方改革も、トップダウンによる大々的な取り組みによって推進する方法だけが、必ずしも成功への道筋ではありません。業務運営に支障が生じず、かつ従業員の満足度も上げることができるように現場の意見にも耳を傾け、業務に反映させながら、トライアンドエラーやスモールスタートによって進めていくことも考えられます。

DX化を視野に入れた働き方改革の推進を

企業において働き方改革を推し進めるには、まず普段の業務についての状況把握と分析、見直しが必要です。そして、見直しを改善へとつなげていく際には、従業員にとって働きやすい環境を整備するとともに、DX化を視野に入れて企業競争力の強化を図るよう意識するべきでしょう。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、働き方改革やDX化などに資する多様なデジタルサービスや、ユーザーに合った業界ニュースやレポートを、ワンストップで利用できるプラットフォームです。担当者がお客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提示し、DX推進をサポートしています。

DX化を視野に入れた働き方改革の推進を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。

(※)2022年4月27日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。