- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- 離職防止のために企業が今取り組むべき施策とは?エンゲージメント可視化や新しい報酬制度で実現する人材定着

人事

公開日:2025.02.18

離職防止のために企業が今取り組むべき施策とは?エンゲージメント可視化や新しい報酬制度で実現する人材定着

企業における若手人材の離職問題が深刻化しています。

HR総研の最新調査によると、63%の企業が若手人材の離職に課題を感じており、特に従業員数1,001名以上の大企業では71%、301〜1,000名の中堅企業では78%と、規模の大きい企業ほど課題意識が強くなっています。このような状況の中、ウェルビーイング経営を推進している企業では離職率5%未満の割合が53%と、推進していない企業の34%と比べて大きな差が見られるなど、効果的な離職防止施策の重要性が高まっています。

本記事では、企業の離職防止に向けた具体的な施策として、エンゲージメントサーベイによる組織状態の可視化、1on1ミーティングを通じた深い対話の実践、そして業績連動型報酬制度の導入など、データに基づいた効果的なアプローチを解説します。特に、パルスサーベイといった最新の測定手法や、ファントムストックなどの新しい報酬制度の活用まで、企業の人事担当者が知っておくべき情報をご紹介します。

なぜ今離職防止が重要なのか?データで見る離職の影響と課題

離職防止の重要性が高まる背景

HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告によると、企業の人事として若手人材の離職に対する課題感を見ると、「課題感がある」が27%、「やや課題感がある」が36%となり、合計で63%の企業が何らかの課題感を持っています。特に従業員数1,001名以上の大企業では71%、301〜1,000名の中堅企業では78%と、規模の大きい企業ほど課題意識が強くなっています。

HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告(2023/01/12)

若手人材の離職による課題に「次世代リーダー育成の停滞」、テレワークとの関係性は?より引用

優秀人材の流出がもたらす組織への打撃

優秀な人材の流出は、企業の成長と競争力に深刻な影響を与えます。特に、経営層や専門的な技術を持つ従業員の離職は、事業活動の停滞や企業成長の鈍化を招きます。

また、人材採用や育成にかけたコストが無駄になるだけでなく、新たな人材補填のためのコストも発生し、企業にとって大きな痛手となります。さらに、企業イメージの低下により、求職者や取引先からの信頼を失う可能性も高まります。

離職がトリガーとなる負のスパイラル

離職率が高い企業では、負のスパイラルに陥りやすい傾向があります。まず、企業イメージが悪化し、採用活動での人材確保が困難になります。その結果、残された従業員の業務負担が増加し、労働環境が悪化します。

これにより「このままここで仕事をしていても将来性がない」という不安が広がり、さらなる離職を引き起こします。このような連鎖的な離職は、組織全体の生産性低下やモチベーション低下を引き起こし、最終的には収益の悪化にもつながる可能性があります。

離職防止に向けた取り組みの方向性

HR総研:若手人材の離職防止に関するアンケート 結果報告のレポートでは、企業の若手人材の離職防止策として最も多く実施されているのは「社内コミュニケーションの活性化」で46%、次いで「待遇改善」が34%、「職場環境の向上」が32%となっています。

特に注目すべきは、「ウェルビーイング経営」を推進している企業では離職率5%未満の割合が53%と過半数を占め、推進していない企業の34%と比べて19ポイントもの差が生じている点です。

HR総研:若手人材の離職防止に関するアンケート 結果報告(2023/12/19)

大企業の6割が「若手人材の離職」に課題あり、離職防止に効果があるポイントとは?より引用

HR総研:「若手人材の離職防止」に関するアンケート 結果報告(2023/01/12)

若手人材の離職による課題に「次世代リーダー育成の停滞」、テレワークとの関係性は?より引用

エンゲージメント向上による離職防止とは?最新のアプローチ

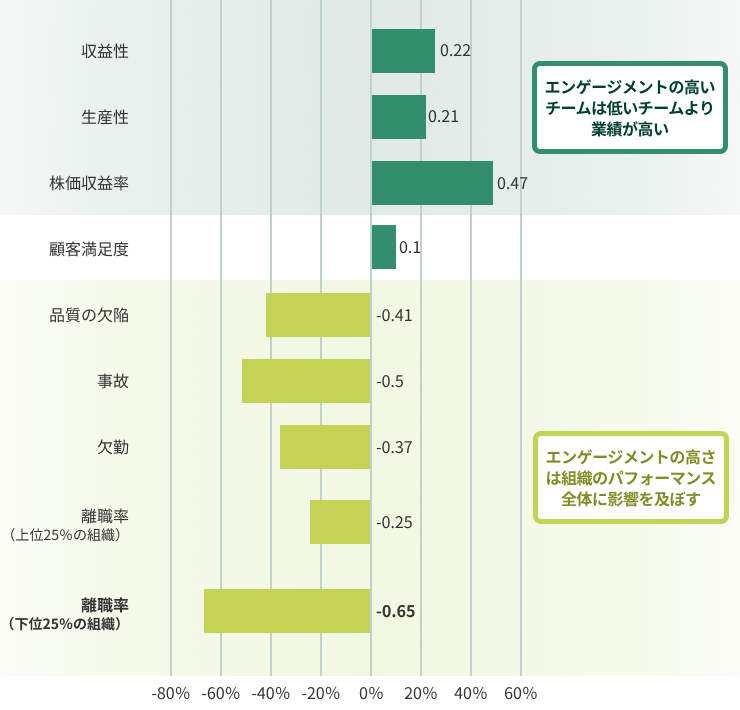

エンゲージメントは企業の業績だけでなく、組織パフォーマンス全体に影響すると考えられています。特に、離職率低下などリテンション面での効果が指摘されています。

【エンゲージメントと組織パフォーマンスの関係】

出所:「組織の未来はエンゲージメントで決まる アトラエ/新居社長」

定期的な状態把握とデータ分析

エンゲージメントサーベイを定期的に実施することで、離職の兆候を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能です。具体的には、「職場に満足している」「キャリアアップの機会がある」「スキル向上のための研修は十分か」といった質問を通じて、従業員の成長機会に対する認識を把握します。

また、労働条件や福利厚生への満足度、ワークライフバランスの状況など、包括的な評価を行うことで、組織としての課題を明確化できます。このデータを基に、研修プログラムの見直しやキャリアパスの提示など、具体的な改善施策を展開することが重要です。

エンゲージメント測定の代表的な手法

エンゲージメントの測定には、主に2つの代表的な手法があります。

1つ目は「センサスサーベイ」で、これは50〜150問程度の大規模なアンケート調査を年に1回実施するものです。組織の成長や変革に伴うエンゲージメントの変化を長期的な視点で分析できる特徴があります。

2つ目は「パルスサーベイ」で、5〜15問程度の簡易的な質問を月次や週次で定期的に実施する手法です。設問数が少ないため迅速な調査・分析が可能で、従業員の意識をほぼリアルタイムで把握できます。

測定する際の具体的な指標としては、「総合指標」「ワークエンゲージメント指標」「エンゲージメントドライバー指標」の3つが重要です。総合指標では会社への総合的な印象を、ワークエンゲージメント指標では仕事へのやりがいや熱意を、エンゲージメントドライバー指標では人間関係や職場環境などの要因を測定します。

これらの手法を組み合わせることで、より正確な現状把握と課題発見が可能となり、効果的な離職防止施策の立案につながります。測定結果は、従業員のモチベーション低下の早期発見や、優先的に取り組むべき課題の特定にも活用できます。

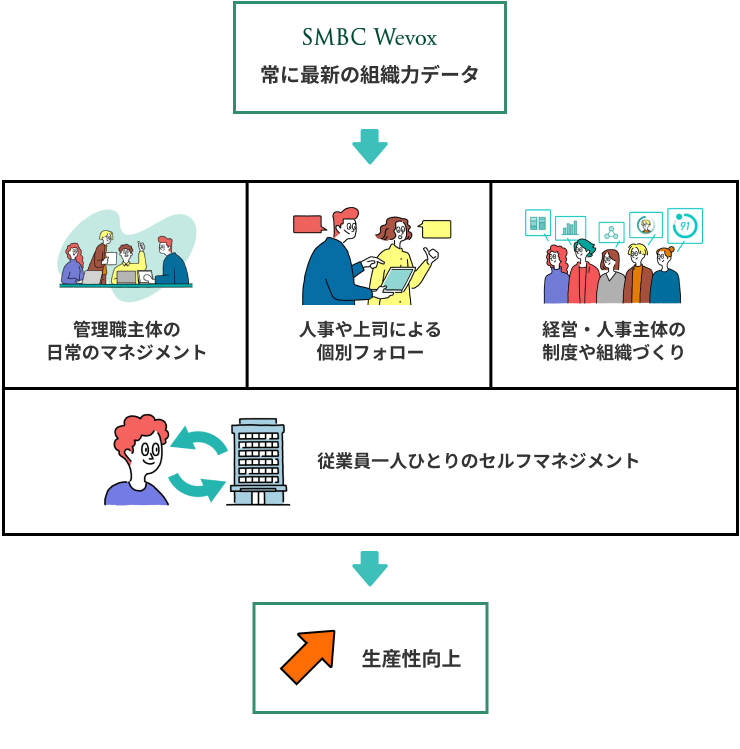

エンゲージメント測定サービス SMBC Wevox

SMBCグループが全従業員約10万人を対象に導入したWevoxは、組織力向上のデジタルソリューションとして注目を集めています。このサービスの特徴は、1回あたり2〜3分の簡単なアンケートで組織の状態を可視化できる点です。

従業員の心理状態や特性、組織のカルチャーなどをタイムリーに把握し、部署・年次・職種など様々な切り口での分析が自動的に完了します。導入企業からは「組織状態把握の手間が大幅に削減された」「現場のマネジメントが円滑になった」「メンタルヘルスの改善や離職率の低下につながった」という声が報告されています。

特にコロナ禍以降、リモートワークの浸透により従業員間のつながりや組織の状態を把握することの重要性が高まっており、このようなデジタルツールを活用した組織力向上の取り組みは今後さらに重要性を増すと考えられています。

SMBCグループの「SMBC Wevox」では、同サービスを提供しています。エンゲージメントの測定方法や分析手法、効果的な改善策について知りたい方は、こちらのページも合わせてご参照ください。

データ活用による継続的改善

エンゲージメントが高い組織を創るために必要な各プロセスへご活用可能

出所:SMBC Wevox株式会社資料

人材データの分析と活用は、効果的な離職防止施策の立案と実行に不可欠です。エンゲージメントサーベイを活用することで、従業員が会社に伝えにくい本音を把握し、より効果的な対策を講じることができます。具体的には、勤怠状況や満足度の回答傾向から離職リスクの高い人材を早期に発見し、適切なタイミングでフォローを行うことが可能です。

さらに、過去の事例データを分析することで、最適な介入のタイミングを特定し、上司へのリコメンデーションや自動的な面談設定など、より効果的な予防措置を講じることができます。

1on1ミーティングによる深い対話

上司と部下が1対1で行う定期的な面談は、仕事の進捗状況の把握だけでなく、社員のパフォーマンス向上、モチベーション向上、コミュニケーションの円滑化を通じた離職防止に効果的と言えます。

1on1ミーティングでは、部下が普段言えないような悩みや不安を打ち明けられる環境を作り、適切なアドバイスやフィードバックを通じて、現状と課題を整理できるようサポートします。特に、部下の強みや長所、業務におけるやりがい、今後やりたい業務などについて深く対話することで、自主性を持って働ける社員の育成にもつながります。

チーム単位での改善活動の促進

チーム単位でのエンゲージメント向上には、定期的なサーベイとフィードバックの循環が重要な役割を果たします。エンゲージメントサーベイを通じて収集したデータを基に、チームメンバー間で率直な対話を行い、具体的な課題を特定していきます。

例えば、リモートワークの導入やフレックスタイム制の拡大など、従業員の求める施策を的確に実施することで、職場環境の改善とチームの一体感を醸成できます。また、定期的な1on1ミーティングやチーム会議を通じて、個々のメンバーの声に耳を傾け、業務上の課題や期待を共有することで、より良い職場づくりを実現します。

このような継続的な改善活動は、チームメンバー間の信頼関係を強化し、組織への帰属意識を高めることにつながります。さらに、部署横断的なコラボレーションを促進し、多様な視点や専門性を持つメンバーが協力し合える環境を整備することで、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

報酬制度の活用による定着促進とは?新しい選択肢

業績連動型報酬制度の導入

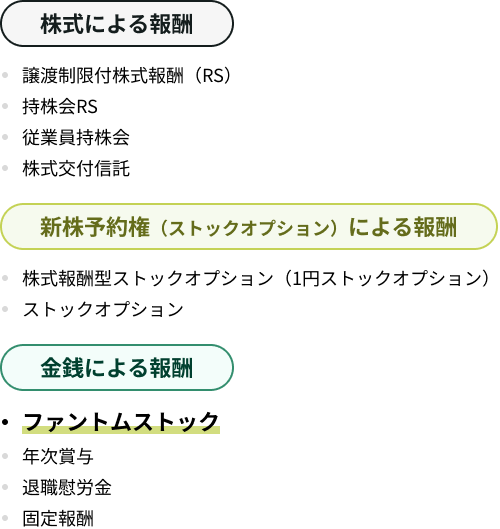

固定報酬や年次賞与などの金銭報酬だけでなく、株式報酬やストックオプション、ファントムストックの活用によるエンゲージメント向上策も考えられます。

【主な報酬制度(インセンティブプラン)】

その中でも、業績連動型報酬制度は、企業の業績と従業員の報酬を直接結びつけることで、従業員の中長期的なコミットメントを促進する効果的な仕組みです。

業績連動型報酬制度としては、譲渡制限付株式(RS)・持株会RSなどの株式やストックオプションを用いた報酬制度に加えて、近年では、「ファントムストック」と呼ばれる仮想株式を用いた報酬制度が注目を集めています。

従業員は自身の努力が報酬に反映されることを実感でき、企業への帰属意識が高まることで、長期的な人材定着にも効果を発揮することが見込まれています。

キャリアパスと連動した報酬設計

キャリアパスと報酬制度を戦略的に連携させることで、従業員の長期的な成長意欲と組織へのコミットメントを高めることができます。

具体的には、職務や役割の変更に応じた給与体系の明確化、スキル習得や資格取得に連動したインセンティブの設定、そして昇進・昇格時の報酬上昇を明示することが重要です。

このような体系的な報酬設計により、従業員は自身の成長に応じた経済的リターンを具体的にイメージでき、キャリア目標達成への動機付けが強化されます。

また、定期的な評価面談を通じて、個々の従業員の成長度合いを確認し、それに見合った報酬調整を行うことで、公平性と透明性を確保することができます。

柔軟な報酬パッケージの提供

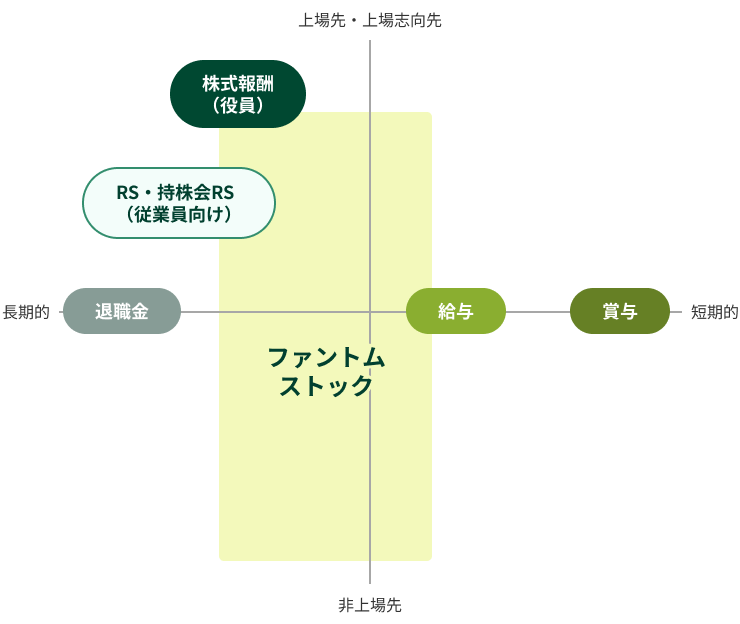

【報酬制度のマッピング】

近年注目を集めているファントムストックは、実際の株式を用いずに「仮想株式(=ファントムストック)」を活用して、営業利益などの業績・経営指標と連動した報酬を従業員に付与するという新しいアプローチです。

特筆すべき点は、上場企業だけでなく、非上場企業や医療法人、また国外居住者やグループ会社の役職員にも応用可能な柔軟性の高さです。従業員は業績向上への貢献度に応じて経済的リターンを得られるため、組織の成長と個人の利益を直接的に結びつけることができ、従業員のエンゲージメント向上や離職防止効果が期待されています。

離職防止施策のメリット・課題とは?

エンゲージメント測定のメリットと導入時の課題

エンゲージメント測定を導入することで、これまで勘や経験に頼っていた人事施策を、定量的なデータに基づいて立案できるようになります。従業員の悩みや業務上の問題を早期に発見し、適切な対策を打つことが可能となり、離職防止や職場環境の改善につながります。

一方で、導入時には複数の課題に直面します。頻繁な調査実施や質問数過多は業務に支障をきたし、従業員から反発を受ける可能性があります。

また、従業員数が少ない組織では個人が特定される懸念があり、プライバシーへの配慮が必要です。さらに、調査目的が不明確な場合、「会社に監視されている」という不信感を抱かれるリスクもあります。

これらの課題を克服するためには、目的の明確化と従業員への丁寧な説明、適切な質問設計、結果の効果的なフィードバックが重要となります。

1on1ミーティング定着化の効果と実施上の課題

1on1ミーティングは上司と部下が1対1で行う対話形式の面談で、現在抱えている課題やプライベートな話題など部下が話したいテーマについて自由に話す機会です。少子高齢化による労働人口減少に伴い、優秀な人材や育児・介護などライフステージの変化に伴う悩みを持つ従業員などの、離職防止に有効な手法として注目されています。

しかし、多くの部下を持つ上司にとっては日常業務を圧迫する可能性があり、効率的な時間管理が必要不可欠です。また、上司の1on1に係るスキル不足により部下が安心して話せないなど十分なヒアリングを行うことができず、業務におけるやりがいや今後やりたい業務など仕事に対する主体性を向上させる対話ができないことや、適切な助言・フィードバックを行えず雑談に終始するといった課題も存在します。これらの課題に対しては、管理職向けのコミュニケーション研修の実施や、1on1支援ツールの活用が効果的な解決策となります。

業績連動型報酬制度の効果と運用上の注意点

業績連動型報酬制度は、従業員や経営陣のモチベーション向上や企業業績の向上を目的とした仕組みです。事前に取り決められた業績指標に応じて報酬が変動するため、役職員の目標達成や経営参画意識を高め、企業全体のパフォーマンス向上に寄与するとされています。

一方で、運用上の注意点として、業績指標の設定が不適切だと短期的な成果に偏り、長期的な成長が損なわれるリスクがあります。また、従業員間の不公平感を防ぐため、評価基準の透明性を確保することが重要です。さらに、外部環境の変化や予測不能な要因を考慮し、柔軟な制度設計を行う必要があります。加えて、業績評価の際には、定量的な指標だけでなく、定性的な要素もバランスよく取り入れることが求められます。

過度なプレッシャーが従業員にかかると、非倫理的な行動や不正の誘発につながる可能性があるため、適切な目標設定とフォローアップが必要です。これらを踏まえ、制度の効果を最大化するためには、業績指標の妥当性、透明性、柔軟性を確保しつつ、従業員の働きやすさや倫理観にも配慮した運用が求められます。

まとめ:これからの離職防止に必要な2つの視点

これからの企業に求められる人材定着への取り組み

離職問題は、企業の持続的な成長にとって避けては通れない重要な経営課題です。

しかし、適切な施策を戦略的に展開することで改善が可能です。

本記事で解説した通り、効果的な離職防止には「エンゲージメント」と「データ活用」という2つの視点が必要です。

ファントムストックなどの業績連動型報酬制度は、従業員と企業の利害を一致させ、エンゲージメント向上を通じた中長期的な定着を促進する選択肢となります。

また、SMBC Wevoxのようなデジタルツールを活用した組織状態の可視化は、離職リスクの早期発見と適切な対策実施を可能にします。

これらの施策を組み合わせることで、従業員の満足度向上と企業の持続的な成長の両立が実現できます。まずは自社の課題を明確化し、できるところから着実に取り組みを始めることが重要です。

「エンゲージメントの重要性は理解しているが、具体的な測定方法がわからない」「エンゲージメント調査を実施したものの、結果の分析や改善策の立案に苦慮している」といったお悩みを持つ企業のお客さまは、SMBCグループの「SMBC Wevox」をご活用ください。エンゲージメントの測定方法や分析手法、効果的な改善策について知りたい方は、こちらのページも合わせてご参照ください。

(※)本記事は株式会社Apolloに制作を一部委託しております。