- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- 成功する組織マネジメントの秘訣、リーダーが押さえるべきポイント

人事

公開日:2025.03.24

成功する組織マネジメントの秘訣、リーダーが押さえるべきポイント

変化の激しい現代において、企業が持続的に成長するためには、効果的な組織マネジメントが不可欠です。本記事では、組織マネジメントの本質を理解し、実践するためのポイントをリーダーや組織の成長に貢献したい方へ、具体的かつ分かりやすく解説します。組織マネジメントの定義から、目的、メリット、必要な能力、フレームワーク、KPI設定、そして最新の人材戦略であるファントムストックまで、成功する組織作りのための内容を網羅します。

組織マネジメントとは? なぜ必要なのか?

組織マネジメントは、企業の成長を支える基盤となる重要な要素です。ここでは、組織マネジメントの基本的な定義と、その重要性について詳しく解説します。

そもそも組織マネジメントとは何なのか?

組織マネジメントとは、企業の掲げる目標を達成するために、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」といった経営資源を効率的に活用し、組織全体のパフォーマンスを最大化するための戦略的な手法です。具体的には、人材の採用、育成、評価から、資源の調達、管理、予算の策定、執行、情報の共有、活用まで、多岐にわたる活動を包括的に管理することを指します。組織マネジメントは、単なる管理業務ではなく、企業のビジョンを実現するための重要な経営戦略の一環として位置づけられます。

なぜ組織マネジメントが重要なのか?

現代社会は、技術革新、グローバル化、消費者ニーズの多様化等、変化のスピードが非常に速く、先行きが不透明な時代です。このような環境下で企業が競争優位性を確立し、持続的に成長するためには、組織全体の力を最大限に引き出すことが不可欠です。組織マネジメントは、変化に柔軟に対応し、組織の潜在能力を最大限に発揮させるための羅針盤の役割を果たします。的確な組織マネジメントは、企業の成長を加速させ、競争力を高めるための鍵となります。

具体的に組織マネジメントで何を管理するのか?

組織マネジメントの対象は、企業の経営資源全体に及びます。具体的には、以下のような要素が挙げられます。

- ・ヒト(人材):採用、育成、評価、配置、報酬制度の設計等

- ・モノ(物的資源):設備、備品、在庫の調達、管理、運用等

- ・カネ(財務資源):予算策定、資金調達、投資、財務分析等

- ・情報:顧客情報、市場情報、技術情報、社内情報の収集、分析、共有、活用等

これらの要素を適切に管理し、相互に連携させることで、組織全体のパフォーマンスを最大化することが組織マネジメントの目標です。

組織マネジメントの目的とは? 何を目指すべきか?

組織マネジメントは、単なる管理業務ではなく、明確な目的意識を持って取り組むべき戦略的な活動です。ここでは、組織マネジメントの最終的な目標と、その達成のために必要な要素について解説します。

組織マネジメントの最終的なゴールは何か?

組織マネジメントの究極の目的は、企業の「ゴーイングコンサーン(企業が将来にわたって継続していくこと)」を確固たるものとし、競争優位性を確立・維持し、組織全体の目標を達成することにあります。これは、単に短期的な利益を追求するのではなく、長期的な視点に立ち、企業価値を持続的に向上させることを意味します。組織マネジメントは、企業の未来を創造するための重要な戦略的取組と言えるでしょう。

目標達成のために具体的に何をすべきか?

組織の目標を達成するためには、経営資源のパフォーマンスを最大限に引き出し、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できるような環境を整備することが重要です。具体的には、以下の要素が挙げられます。

- ・明確なビジョンと目標の設定:組織全体の進むべき方向性を示し、従業員のモチベーションを高めます。

- ・戦略的な資源配分:経営資源を効果的に配分し、無駄を排除します。

- ・適切な人材配置:従業員の能力や適性に応じた配置を行い、個々の力を最大限に引き出します。

- ・円滑なコミュニケーション:情報共有を促進し、組織内の連携を強化します。

- ・継続的な改善:現状に満足せず、常に改善を続けることで、組織の成長を促進します。

組織マネジメントのメリットとは? どのような効果があるのか?

組織マネジメントを適切に実施することで、企業はさまざまなメリットを享受することができます。ここでは、組織マネジメントがもたらす具体的な効果について解説します。

組織マネジメントを行うことのメリット

組織マネジメントは、企業の成長を促進し、競争力を高めるための多岐にわたる効果をもたらします。主なメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- ・人材の流出防止:優秀な人材の定着率を高め、企業の競争力を維持します。

- ・個人のマネジメントの効率化:従業員一人ひとりの能力や特性を把握し、適切な指導やサポートを行うことで、個人の成長を促進します。

- ・組織の生産性向上:業務プロセスを効率化し、組織全体の生産性を高めます。

- ・管理職の負担軽減:業務の分担や権限委譲を進め、管理職の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を整えます。

どのように人材の流出を防ぐのか?

組織マネジメントは、従業員のエンゲージメントを高め、組織への帰属意識を醸成することで、人材の流出を防ぐ効果があります。具体的には、以下の施策が有効です。

- ・多様な働き方の推進:従業員のライフスタイルや価値観に合わせた柔軟な働き方を支援します。

- ・公正な評価制度の構築:従業員の貢献度を適切に評価し、報酬や昇進に反映させることで、モチベーションを高めます。

- ・キャリア開発支援:従業員のスキルアップやキャリア形成を支援し、成長機会を提供します。

- ・良好な職場環境の整備:コミュニケーションを活性化し、風通しの良い職場環境を作ることで、従業員の満足度を高めます。

どのように組織の生産性を向上させるのか?

組織マネジメントは、業務プロセスの見直しや、ITツールの導入、従業員のスキルアップ等を通じて、組織全体の生産性を向上させる効果があります。具体的には、以下の施策が有効です。

- ・業務プロセスの可視化と改善:無駄な作業や重複作業を排除し、業務プロセスを効率化します。

- ・ITツールの導入:業務の自動化や効率化を促進するITツールを導入し、生産性を向上させます。

- ・従業員のスキルアップ:研修やOJT等を通じて、従業員のスキルアップを図り、業務遂行能力を高めます。

- ・ナレッジマネジメントの推進:組織内の知識やノウハウを共有し、活用することで、業務効率を高めます。

組織マネジメントに必要な能力とは? リーダーに求められる資質は?

組織マネジメントを成功に導くためには、リーダーに求められる能力も多岐にわたります。ここでは、組織マネジメントに必要な能力と、リーダーが備えるべき資質について解説します。

組織マネジメントを行う上で、どのような能力が必要なのか?

組織マネジメントを効果的に行うためには、リーダーには以下のような能力が求められます。

- ・コミュニケーション能力:組織内外の関係者と円滑なコミュニケーションを図り、情報を共有し、信頼関係を構築する能力。

- ・コーチング能力:従業員一人ひとりの能力や意欲を引き出し、目標達成に向けてサポートする能力。

- ・計画管理能力:目標設定、計画立案、進捗管理、リスク管理等、プロジェクトを円滑に進める能力。

- ・問題解決能力:組織内外で発生する問題を的確に把握し、解決策を導き出す能力。

- ・意思決定能力:迅速かつ的確な意思決定を行い、組織を正しい方向に導く能力。

コミュニケーション能力とは?

コミュニケーション能力とは、単に情報を伝達するだけでなく、相手の立場や状況を理解し、適切な表現方法を選択し、相互理解を深める能力です。具体的には、以下の要素が含まれます。

- ・傾聴力:相手の話を注意深く聞き、真意を理解する能力。

- ・表現力:自分の考えや意見を明確かつ分かりやすく伝える能力。

- ・質問力:相手から情報を引き出し、理解を深めるための質問をする能力。

- ・非言語コミュニケーション能力:表情、ジェスチャー、声のトーン等、言葉以外の要素を通じてコミュニケーションを図る能力。

- ・ファシリテーション能力:会議や議論を円滑に進め、参加者の意見を引き出す能力。

コーチング能力とは?

コーチング能力とは、従業員一人ひとりの個性や能力を理解し、目標達成に向けて主体的な行動を促す能力です。具体的には、以下の要素が含まれます。

- ・目標設定支援:従業員が達成可能な目標を設定し、その目標達成を支援する。

- ・フィードバック:従業員の行動や成果に対して、具体的かつ建設的なフィードバックを行う。

- ・質問:従業員に質問を投げかけ、自己認識を深め、自ら解決策を見つけるように促す。

- ・承認:従業員の努力や成果を認め、承認することで、モチベーションを高める。

- ・エンパワーメント:従業員に権限を委譲し、主体的な行動を促す。

組織マネジメントのフレームワークとは?

組織マネジメントを実践する際には、フレームワークを活用することで、より効果的に課題解決に取り組むことができます。ここでは、組織マネジメントに役立つ代表的なフレームワークと、その活用方法について解説します。

組織マネジメントに役立つフレームワーク

組織マネジメントに役立つフレームワークとして、最も代表的なもののひとつが「7S」です。7Sは、マッキンゼー・アンド・カンパニーが開発したフレームワークで、組織を構成する7つの要素を分析し、組織の課題を特定し、改善策を検討するために用いられます。

7Sは、以下の7つの要素から構成されます。

ハードのS

- ・Strategy(戦略):企業の競争優位性を確立するための戦略。

- ・Structure(組織構造):組織の形態、部門間の関係性、権限の所在等。

- ・System(システム):業務プロセス、情報システム、人事制度等。

ソフトのS

- ・Shared Value(共通の価値観):組織の構成員が共有する価値観、理念、目標等。

- ・Style(スタイル):組織文化、リーダーシップスタイル、意思決定プロセス等。

- ・Staff(人材):従業員の能力、スキル、経験、モチベーション等。

- ・Skill(スキル):組織全体の能力、技術力、ノウハウ等。

7Sを使って具体的に何をすればいいのか?

7Sを活用する際には、まず自社の現状を7つの要素に沿って分析します。各要素の強みと弱みを洗い出し、要素間の相互関係を把握します。次に、組織の課題を特定し、その課題を解決するための具体的な施策を検討します。たとえば、組織構造に問題がある場合は、部門間の連携を強化するための施策を検討したり、人材のスキル不足が課題であれば、研修プログラムを導入したりすることが考えられます。7Sは、組織の全体像を把握し、バランスの取れた組織変革を推進するための有効なツールです。

組織マネジメントにおけるKSFやKPIを設定する重要性

組織マネジメントにおいて、KSF(Key Success Factor:重要成功要因)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定することは、目標達成に向けた取組を効果的に進める上で非常に重要です。

KSF(重要成功要因)とは?

KSFとは、組織が目標を達成するために、最も重要な活動や要因を指します。業界の特性、企業の競争環境、戦略等によってKSFは異なります。たとえば、製造業であれば「製品の品質」、サービス業であれば「顧客満足度」等がKSFとなることがあります。KSFを明確にすることで、組織のリソースを集中すべきポイントが明確になり、効率的な目標達成が可能になります。

KPI(重要業績評価指標)とは?

KPIとは、KSFの達成度合いを定量的に測定するための指標です。KPIを設定することで、目標達成に向けた進捗状況を客観的に把握し、問題点を早期に発見し、改善策を講じることができます。たとえば、「製品の不良率」「顧客満足度調査のスコア」「新規顧客獲得数」等がKPIとして設定されます。KPIは、具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、時間制約がある、という「SMART」の原則に基づいて設定することが重要です。

KSFとKPIを設定するメリット

- ・目標の明確化:組織全体の目標と、各部門や個人の目標を明確にすることができます。

- ・進捗管理の効率化:目標達成に向けた進捗状況を定量的に把握し、問題点を早期に発見できます。

- ・リソースの最適配分:KSFに基づいて、組織のリソースを重点的に配分することができます。

- ・従業員のモチベーション向上:目標達成に向けた貢献度合いが明確になり、従業員のモチベーション向上につながります。

- ・組織の学習促進:KPIの分析を通じて、成功要因と失敗要因を特定し、組織の学習を促進します。

KSFとKPIは、組織マネジメントのPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回す上で、非常に重要な役割を果たします。

ファントムストックを活用した組織マネジメント

組織マネジメントにおいて、最も重要な経営資源は「ヒト」、すなわち人材です。「ヒト」は、「モノ」「カネ」「情報」といった他の経営資源を動かす源泉であり、企業の競争力の源泉でもあります。優秀な人材を確保し、育成し、定着させることは、企業の持続的な成長に不可欠です。組織マネジメントにおいては、人材を単なる労働力としてではなく、企業の最も重要な資産として捉え、その能力を最大限に引き出すための戦略的な取組が求められます。それには、従業員のエンゲージメントを高め、モチベーションを向上させることが重要です。

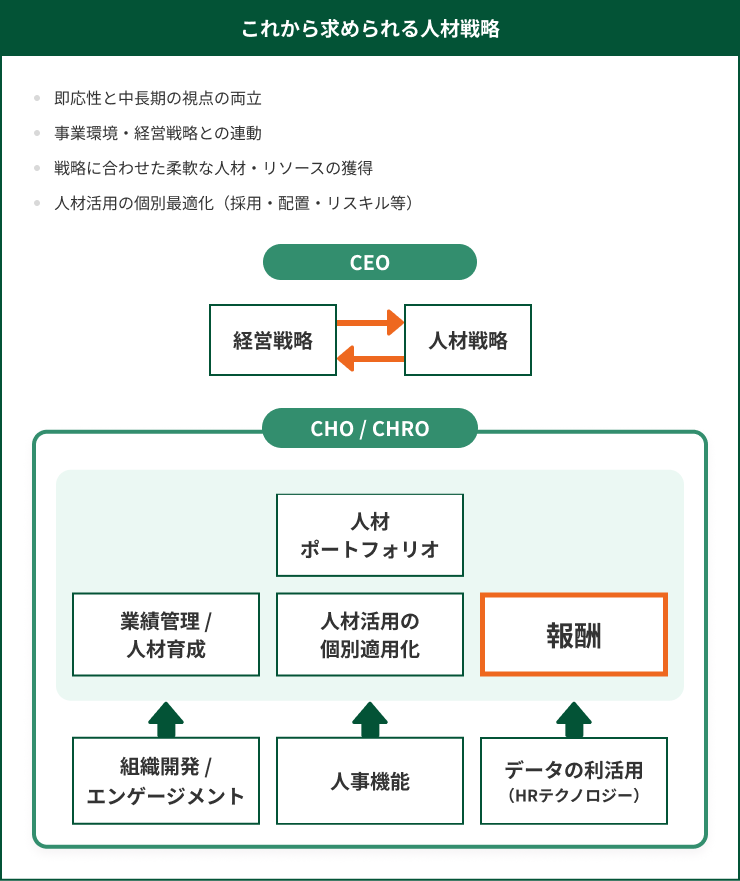

また、これからの人材戦略においては、即応性と中長期の視点の両立、事業環境・経営戦略との連動、戦略に合わせた柔軟な人材・リソースの獲得、人材活用の個別最適化(採用・配置・リスキル等)が求められています。その施策として「人材ポートフォリオ」(戦略的な人材配置等)、「業績管理/人材育成」(事業に連動して人材を育成等)、「人材活用の個別最適化」等がありますが、中でも「報酬」は重要な要素です。その有効な手段のひとつとして、近年注目されているのが「ファントムストック」です。

【経営戦略と人事戦略における主なフロー】

出所:経済産業省、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」(第1回、事務局説明資料(2020年1月17日))

ファントムストックとは?

ファントムストック(仮想株式)は、実際の株式を発行することなく、架空の株式を従業員に付与する制度です。KPI等の設計における柔軟性が高く、非上場企業でも導入可能な仕組みであり、業績連動型報酬制度を従業員に提供することで中長期的なインセンティブを付与し、経営への参画意識や企業への貢献意欲を高めることができます。

ファントムストックのメリット

- ・株式の希薄化を防ぐ:実際の株式を発行しないため、既存株主の持分が希薄化する心配がありません。

- ・管理業務の簡素化:株式の発行や管理に伴う煩雑な手続が不要です。

- ・柔軟な制度設計:上場企業、非上場企業を問わず、企業の状況に合わせて柔軟に制度設計が可能です。

- ・従業員のエンゲージメント向上:企業の成長が自身の報酬に直結するため、従業員のモチベーション向上につながります。

ファントムストックの仕組み

- 1. 対象者選定と契約締結:企業はファントムストックを付与する対象従業員を選定し、個別に契約を締結します。

- 2. 仮想株式の付与:企業は従業員に対し、仮想株式の付与数を通知します。

- 3. 評価期間:契約に定められた評価期間(例:1年、3年等)中、従業員は企業の成長や業績向上に貢献することが期待されます。

- 4. 報酬の決定と支払:評価期間終了後、企業は契約に基づいて報酬額を決定し、従業員に金銭で支払います。

ファントムストックは、従業員のエンゲージメントを高め、組織の成長を加速させるための有効な手段です。組織マネジメントの一環として、ファントムストックの導入にご関心がある方は、以下の資料をご参照ください。

(※)本記事は株式会社Apolloに制作を一部委託しております。