- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 省エネ法とは?事業者の義務や定期報告の対象者について解説

企画

公開日:2024.08.23

省エネ法とは?事業者の義務や定期報告の対象者について解説

私たちの暮らしや企業活動は、多くのエネルギー消費によって成り立っています。企業活動や日常生活に欠かすことのできない電気、ガスはもちろん、物資や情報の流通を支える運輸、通信もすべてエネルギーを消費します。また、あらゆる製品はその生産や流通の過程においてエネルギーを利用しています。

このように、私たちの暮らしや企業活動は、電気、ガス、ガソリンなどエネルギーを直接使用する場面に限らず、様々な形でエネルギーを消費することによって支えられています。

省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)の目的は、このように私たちの暮らしと企業活動を支える限りあるエネルギーの使用効率を高めることにより、エネルギー資源の節約と、エネルギー供給の安定化を図ることです。エネルギーの安定供給確保は、エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている日本にとって最重要課題のひとつです。また、エネルギーの使用効率を高めることで、エネルギー消費量の削減を目指し、それによって間接的に温室効果ガスの排出も減少させる効果もあります。この目的を達成するため、省エネ法では、一定規模以上の事業者に、エネルギーの使用状況等についての定期的な報告や、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を求めています。

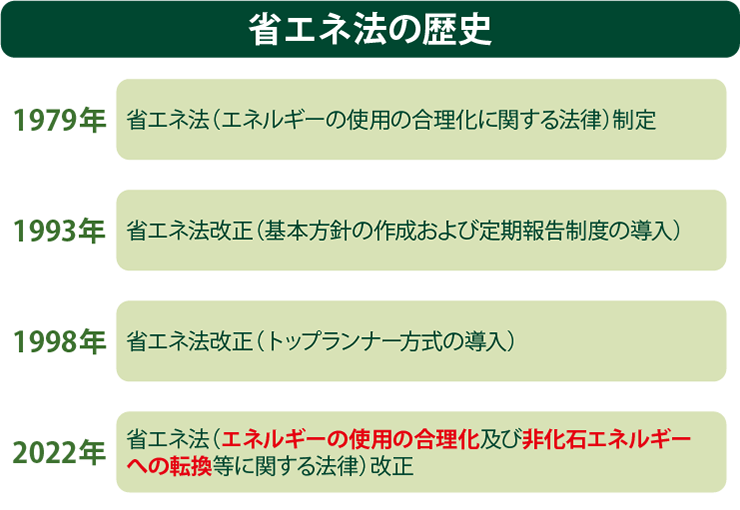

省エネ法の成り立ちと歴史

省エネ法は、第1次オイルショックを契機として、1979年に制定されました。1973年と1979年に起こったオイルショックにより石油の供給が止まるのではないかというおそれから日本中が大混乱となり、このことを教訓として、エネルギー資源の有効利用とエネルギー消費の抑制を図ることを目的として省エネ法が制定されたのです。

その後、省エネ法はその時々の状況に応じて幾度も改正がなされています。その主なものを上記に示しています。1993年の改正においては、基本方針の作成および定期報告制度の導入が行われました。さらに、1997年の京都議定書採択を受け、1998年に大幅な改正が行われ、この改正で「トップランナー制度」が導入されています。

「トップランナー制度」は、エアコンやテレビ、自動車といった、多くのエネルギーを消費する機械器具に関して目標年度における省エネ基準(トップランナー基準)を設け、その基準を達成するよう事業者に促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求める制度です。目標年度は、3〜10年程度先の年度が設定され、目標となる省エネ基準(トップランナー基準)は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定められます。2013年の法改正で、断熱材などの建材にも新たに「トップランナー制度」が適用されることとなり、現在、32品目が対象となっています。

2022年の改正省エネ法(2023年施行)では、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと名称が改められ、化石エネルギーだけでなく非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法律になりました。

2022年の省エネ法の改正内容

2022年に改正された省エネ法の、注目すべきポイントは3つあります。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

エネルギーの使用の合理化の対象範囲を拡大

従来の省エネ法は、化石エネルギーの使用を合理化することを目指していましたが、2022年の改正で非化石エネルギーも対象としたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促すことになりました。化石エネルギーとは、石油や揮発油、可燃性天然ガス、石炭等の動植物に由来するエネルギーを指し、非化石エネルギーとは、太陽光や風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱といった自然界に存在する熱、水素、アンモニアおよびバイオマスを指します。

2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すと宣言しました。カーボンニュートラルを実現するには、引き続き徹底した省エネを推進するとともに、非化石エネルギーの導入を拡大していくことが不可欠です。また、太陽光や風力といった天候によって発電量が頻繁に変動する電源の導入が増加することに伴い、電力の供給側の変動に伴って電気の需要側における需要の最適化(ディマンド・レスポンス(DR))を行うことも重要となってきています。このような状況に対応するために、省エネ法ではこれまでの化石エネルギーの使用の合理化等に加えて、非化石エネルギーも含めたエネルギー使用の合理化と非化石エネルギーへの転換を求めることとして、その対象範囲が拡大したのです。

化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換

上記のとおり、改正省エネ法で非化石エネルギーへの転換がその目的に加わったことに伴い、特定事業者等に対して化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成及び非化石エネルギーの使用状況等の定期報告を行うことが求められるようになりました。特定事業者とは、会社全体の年間エネルギー使用量が、原油換算で1,500kl以上となった事業者のことです。

国内のエネルギー利用は化石燃料への依存度が高く、枯渇が懸念されることから、化石エネルギーの合理的な利用や非化石エネルギーへの転換を図る必要性が高まっています。

このようなことから、非化石エネルギーへの転換に関する中長期計画の作成と使用状況等についての定期報告が特定事業者等に義務付けられました。エネルギー利用の効率向上が不十分な場合には、必要な措置をとるべき旨の勧告等を行うことについても明記されています。

電気の需要の最適化

電気の需要状況に応じた最適化を目指す取組が求められるようになった点も、省エネ法の改正ポイントのひとつです。再生可能エネルギーによる余剰電力が確保できる時間帯に需要をシフトするといった取組により、電気使用量を制御することをディマンド・レスポンス(DR)といいます。

特定事業者等には、再エネ余剰時等に電力需要量を増加させる「上げDR」、および電力需要逼迫時に電力需要量を抑制する「下げDR」を実施した日数等を報告することが義務付けられました。

省エネ法によるエネルギー使用に関する規制

省エネ法は、事業者等のエネルギー使用に関する活動を規制しています。この規制は、エネルギー使用者に対して直接、エネルギー使用状況等の定期報告を求めるなどの規制を行う「直接規制」と、機械器具等の製造、または輸入事業者を対象として、エネルギー消費効率の目標の達成を求めること(トップランナー制度)などにより、エネルギー使用者へ間接的に規制を行う「間接規制」に分けられます。それぞれの対象者と規制内容について解説します。

直接規制の対象者と規制内容

直接規制の対象となるエネルギー使用者は、工場・事業場等の設置者や輸送事業者・荷主です。中でも、エネルギー使用量が多い特定事業者、特定貨物/旅客輸送事業者、特定荷主には、エネルギー使用状況等の定期報告が義務付けられています。

特定事業者等に該当しない事業者に関しては、エネルギー使用の合理化と定期報告は努力義務とされます。

■省エネ法の直接規制の対象事業者と規制内容

| 対象のカテゴリ | 対象者 | 規制内容 |

|---|---|---|

| 工場・事業場の設置者 | 特定事業者等 (エネルギー使用量1,500kl/年以上) |

・エネルギー管理者等の選任義務 ・中長期計画の提出義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告義務 |

| 工場等の設置者(特定事業者等以外) | ・上記と同様(ただし努力義務) | |

| 運輸事業者 | 特定貨物/旅客輸送事業者 (保有車両数トラック200台以上、鉄道300両以上等) |

・中長期計画の提出義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告義務 |

| 貨物/旅客輸送事業者(特定貨物/旅客輸送事業者以外) | ・上記と同様(ただし努力義務) | |

| 特定荷主 (年間輸送量3,000万トンキロ(※1)以上) |

・中長期計画の提出義務 ・委託輸送にかかるエネルギー使用状況等の定期報告義務 |

|

| 荷主(特定荷主以外) | ・上記と同様(ただし努力義務) |

(※)出典:資源エネルギー庁「省エネ法の概要」

(※1)「輸送トン数×輸送距離」で算出される、輸送の質量と距離を表す単位。

間接規制の対象者と規制内容

間接規制の対象となる事業者は、機械器具等の製造、または輸入事業者と小売事業者です。

製造事業者等は法令で定められた品目の機械器具等について、設定されたエネルギー消費効率の目標の達成が求められます(トップランナー制度)。また、小売事業者には消費者への情報提供を行う努力義務が課されています。

■省エネ法の間接規制の対象事業者と規制内容

| 対象者 | 規制内容 |

|---|---|

| 機械器具等の製造事業者等 (生産量等が一定以上) |

・自動車、家電製品や建材等32品目のエネルギー消費効率の目標を設定し、製造事業者等に達成を求める |

| 家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者 | ・消費者への情報提供(努力義務) |

(※)出典:資源エネルギー庁「省エネ法の概要」

省エネ法に基づいて指定される特定事業者・特定連鎖化事業者

上記の直接規制の対象となる工場・事業場の設置者に対する規制をもう少し詳しく見ておきましょう。省エネ法における特定事業者の条件(エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年度以上)に該当する事業者は、エネルギー使用量を国に届け出た上で、特定事業者の指定を受ける必要があります。

フランチャイズチェーンの本部と加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合は、その本部が連鎖化事業者となります。加盟店を含む事業全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年度以上の場合にも、エネルギー使用量の届出を本部が行い、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

また、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量が1,500 kl/年度以上である場合は、各々がエネルギー管理指定工場等の指定を受ける必要があります。

条件を満たすにもかかわらず届出をしなかった場合には、罰金を科せられる場合がありますので注意しましょう。

特定事業者あるいは特定連鎖化事業者の指定を受けた事業者やエネルギー管理指定工場等に指定された工場・事業場等については、下記のような義務や目標があります。

■特定事業者、特定連鎖化事業者等の義務や目標など

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 事業者の義務 | 選任すべき者 | エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者 |

| 提出すべき書類 | ・エネルギー使用状況届出書(指定時のみ) ・エネルギー管理統括者等の選解任届出書(選解任時のみ) ・定期報告書(毎年度)および中長期計画書(原則毎年度) |

|

| 取り組むべき事項 | ・判断基準に定めた措置の実践(管理標準の設定、省エネ措置の実施等) ・指針に定めた措置の実践(燃料転換、稼働時間の変更等) |

|

| 事業者の目標 | 中長期的に見て年平均1%以上のエネルギー消費原単位、または電気需要平準化評価原単位の低減 | |

| 行政によるチェック | 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示等(指示に従わない場合は公表・命令あり) | |

(※)出典:資源エネルギー庁「工場・事業場の省エネ法規制」

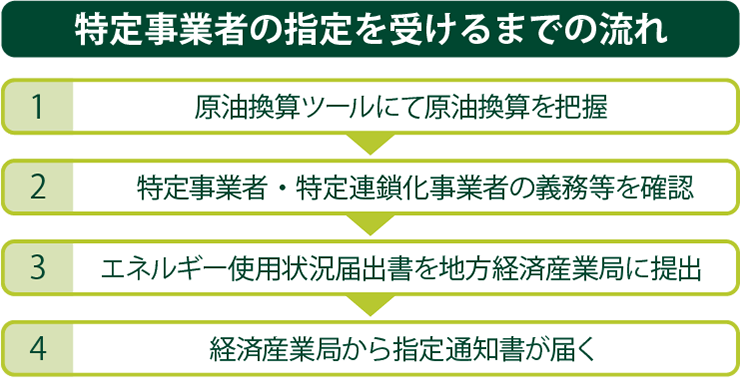

特定事業者・特定連鎖化事業者の指定を受けるまでの流れ

特定事業者・特定連鎖化事業者の指定を受けるまでの流れを見ていきましょう。事業者は、下記の流れに沿って届出を行います。

1. 原油換算ツールにて原油換算を把握

自社(連鎖化事業者の場合は加盟店を含む事業全体)の年度間エネルギー使用量を資源エネルギー庁が提供している原油換算ツールに入力し、原油換算(kl)を把握します。

2. 特定事業者・特定連鎖化事業者の義務等を確認

省エネ法が定める特定事業者・特定連鎖化事業者の義務等を確認します。資源エネルギー庁が公表している「省エネ法の手引 工場・事業場編 -令和5年度改訂版-」を参照しながら確認を進めるとよいでしょう。

3. エネルギー使用状況届出書を地方経済産業局に提出

エネルギー使用状況届出書(様式第1)に記入の上、地方経済産業局に提出します。エネルギー使用状況届出書は、前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者である場合、翌年度の5月末日までに提出する必要があります。様式は資源エネルギー庁の「様式ダウンロードページ」よりダウンロード可能です。

4. 経済産業局から指定通知書が届く

経済産業局から指定通知書が届きます。記載内容について弁明する必要がなければ、特定事業者・特定連鎖化事業者の指定は完了です。

指定後は、毎年度7月末までに判断基準に基づくエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する目標達成のための中長期計画とエネルギー使用状況等についての定期報告書を提出する必要があります。

省エネ法定期報告情報の開示制度の概要

サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展していることを受けて、資源エネルギー庁では、省エネ法定期報告情報の開示制度を創設しています。2023年度は東証プライム上場企業およびその子会社を対象とした試行運用を行い、2024年度よりすべての特定事業者や特定連鎖化事業者を対象にした本格運用を開始しています。開示制度の仕組みと、参画するメリットを押さえておきましょう。

省エネ法定期報告情報の開示制度の仕組み

省エネ法定期報告情報の開示制度とは、特定事業者や特定連鎖化事業者による開示宣言(同意)に基づき、定期報告書の情報を資源エネルギー庁のウェブサイトにて開示する制度のことです。制度に参画するには、開示宣言が必要となります。

具体的には、資源エネルギー庁のウェブサイトの「宣言フォーム」より登録を行います。開示宣言をした事業者については、当該事業者が行った定期報告書の情報をベースにした開示シートが資源エネルギー庁のウェブサイトに掲載されるという仕組みです。開示宣言をした事業者は、「取組の概要受付フォーム」により取組の概要を任意に記載することができ、定期報告書に記載された事項と併せて、カーボンニュートラルの実現等に資する企業独自の取組や革新的技術に係る研究開発等の取組や取組を示した企業のウェブサイトへのリンクも開示することが可能となっています。

開示には既存の定期報告書の情報がベースになるため、事業者は負担感なく参画することが可能です。

省エネ法定期報告情報の開示制度に参画するメリット

省エネ法定期報告情報の開示制度に参画するメリットとして、投資家をはじめとするステークホルダーに対して環境負荷を軽減する活動をアピールできることが挙げられます。また、他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されています。

資源エネルギー庁のウェブサイトで企業名や具体的な取組が開示されることにより、企業イメージの向上につながり、企業としてのPRやリクルートの強化につながるでしょう。

(※)2024年8月23日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。