- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 稟議の目的とは?稟議が必要なシーンや稟議をデジタル化するメリットも解説

企画

公開日:2023.08.08

稟議の目的とは?稟議が必要なシーンや稟議をデジタル化するメリットも解説

稟議は、新規プロジェクトの提案や新たな設備投資など、自らの企画に対して決裁者の承認が必要なシーンで欠かせないプロセスです。しかし、「決裁との違いや稟議が必要なシーンがわからない」「書類作成と承認に手間がかかって、好機を逃してしまう」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、従業員が自らの企画にチャレンジするための重要な作業である稟議の目的や、稟議が必要なシーンを解説します。稟議申請をデジタル化して得られるメリットについても併せて紹介します。

社内稟議とは、上司や経営層などの決裁者に承認を得ること

社内稟議は、組織での活動において、自らの意思だけでは決定できない事柄が発生した際に、その内容を書面に記載して上司や経営層などの決裁者に承認を得る作業です。一般的に、社内稟議にかけられる事柄は「従業員が個人的に判断することはできないが、上層部を集めて会議を開催するほどではない内容」であることが多いでしょう。

まずは、社内稟議と決裁の違い、稟議書の役割、社内稟議が必要なシーンについて紹介します。

社内稟議と決裁の違い

社内稟議とよく似た言葉に決裁があります。稟議においても権限のある役職者が決裁者として承認を与えるため、混同している人も多いのではないでしょうか。

この2つの違いは、稟議が最終決定までのプロセス全体を指すのに対して、決裁は最終判断を指していることです。例えば、稟議が進んで最終決裁者である社長まで稟議書が通った時、社長が稟議を承認しなければ「決裁しなかった」ということになります。

ただし、稟議と決裁の使い分けに明確な定義はなく、企業によって認識は様々です。稟議と決裁を同時に行ったり、稟議を行わず直接決裁のみで物事を決定したりする企業もあります。

稟議書の役割

稟議書は、複数の決裁者に対して、稟議の目的や内容、必要な金額などを認識してもらうために記入する書類です。手間がかかる作業ではありますが、伝聞・伝達による認識の相違が起きにくくなり、現場の独断や不必要な会議を抑制する効果があります。

社内稟議の種類

社内稟議の種類には、大きく「契約稟議」「購買稟議」「採用稟議」の3つがあります。ここでは、それぞれの意味を紹介していきます。

契約稟議

契約稟議とは、他者との間に何らかの取引契約を結ぶ際に行う稟議です。協業や提携の場合は、比較的大きな予算が動くことになり、稟議に時間がかかる可能性があります。契約稟議を書く際は、発生する費用とその内訳、契約条件、期限などを詳しく記入し、判断の材料となる契約書の原案や相手先企業の与信情報なども合わせて記載しましょう。

購買稟議

購買稟議は、企業に必要な備品やサービスを購入するための稟議です。文具を始めとした比較的低価格な備品なのか、全社に導入する高価なシステムなのか、対象となるものによって決裁者が変わります。

採用稟議

採用稟議は、新しい従業員を採用するための稟議です。対象となるポジションや求める人物のスペックの他、広告費用や人材紹介会社への支払といった採用活動にかかる費用などについて稟議を上げ、決裁を取得します。

なお、急募の中途採用などの場合、稟議がなかなか承認されないと競合他社に人材を奪われてしまうこともあります。稟議を挙げるタイミングや稟議内容には、十分に気を配る必要があるでしょう。

社内稟議が必要なシーン

社内稟議はどのような時に必要とされるのか、具体的に見ていきましょう。

<社内稟議が必要な事柄の例>

- ・新しいプロジェクトを立ち上げたい

- ・自社にとって有用なシステムを導入したい

- ・新たな人材を採用するため、広告掲載枠を購入したい

- ・事務用品や備品を購入したい

- ・出張を予定している

稟議が必要なシーンに共通しているのは、費用が発生する施策や人事部が関与する企画と言えます。

なお、必要な予算や規模が大きい稟議である場合や、縦割り組織の場合、決裁者が複数人存在する可能性があります。その場合、稟議を起案してから承認までのプロセスが複雑化・長期化する傾向があるでしょう。昨今は、変化の早いビジネス環境に対応するため、スピードと正確性の両立が求められており、稟議をデジタル化することでその過程をスピーディーに進めることが出来るでしょう。

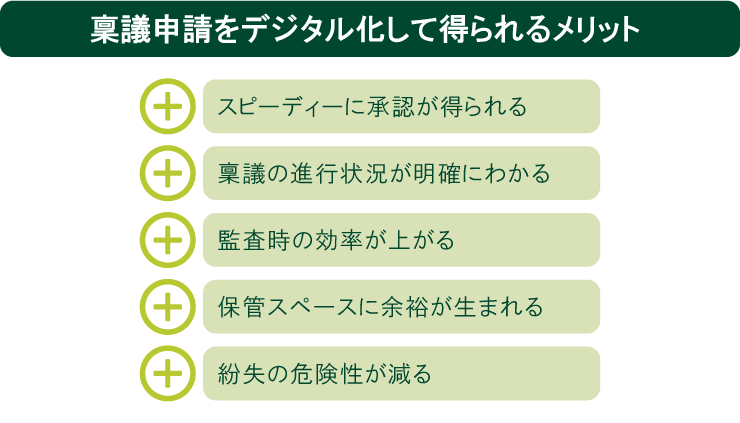

稟議申請をデジタル化して得られるメリット

稟議書という言葉からもわかる通り、社内稟議は紙ベースで承認を得るのが一般的でした。しかし、コロナ禍でリモートワークが普及した結果出社率が減った企業は、従来の社内稟議をデジタル化する必要に迫られています。

よりスピーディーな社内稟議を行うためにも、稟議をデジタル化するシステムの導入は、一層一般化していくことでしょう。ここでは、社内稟議をデジタル化して得られるメリットを紹介します。

スピーディーに承認が得られる

稟議をデジタル化すれば、決裁者が外出中や出張中の場合も、外部からシステムにアクセスし承認作業をすることが可能です。承認待ちの時間が減ることで、よりスピーディーに決裁が下りるようになるでしょう。

稟議の進行状況が明確にわかる

紙の稟議書では、リアルタイムで稟議の進行状況を確認することができず、稟議を申請した人は、承認が下りることを待つしかありません。

一方、デジタル化された稟議書であれば、「誰の手元に、いつからあるか」といったプロセスが可視化されます。最終決裁までの見込みも立ちやすくなり、申請者もその後を見越して準備を進めることができるでしょう。

監査時の効率が上がる

多くの書類を準備する監査は、少しでも効率化を図りたいものです。稟議をデジタル化すると、監査の際に必要な書類を探す手間が省け、準備にかかる時間を削減できます。

保管スペースに余裕が生まれる

紙の稟議書は、一般的にファイルやフォルダに挟んで保存することが多いでしょう。稟議が増えれば保管する書類も増え、その分だけスペースを占めていきます。しかし、デジタルの稟議書に移行すれば保管スペースが空き、オフィスを有効活用することができます。

紛失の危険性が減る

稟議書は証拠として残しておく必要がありますが、紙の場合は紛失したり、誤って破棄したりする可能性がないとは言えません。稟議書をデジタル化して、データを安全な場所に配置すれば、そうしたリスクも軽減できます。

稟議はデジタル化し、ビジネスを加速させましょう

社内稟議は、従業員の企画や申請に対して、組織内で意思決定を行う重要な業務です。稟議が通れば、従業員は自分の取り組みたいビジネスにチャレンジできる可能性が広がり、モチベーションやエンゲージメントも向上する一方、書類作成と承認作業に時間がかかる点は、デメリットと言えるでしょう。

SMBCグループが提供する「PlariTown」では、お客さまの経営・業務課題抽出や課題解決に役立つサービスの選定などを、専門のDXコンサルタントがお手伝いします。お客さまに合った業界ニュースやレポートを閲覧することも可能です。

また、「PlariTown」では、社内稟議の申請・承認をPCやスマートフォンで行え、ワークフロー機能も備えたクラウドサービスの提案も可能です。クラウドサービスを導入すれば、稟議書の作成から承認までもスムーズに行うことが出来るでしょう。

意思決定のスピードが問われるビジネスシーンにおいて、稟議を正確にかつ効率的に行いたい方は、お気軽にSMBCグループへご相談ください。