- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- カーボンフットプリントとは?CO2排出量の計算方法、削減事例を解説

企画

公開日:2024.07.31

カーボンフットプリントとは?CO2排出量の計算方法、削減事例を解説

日本政府はカーボンニュートラルの実現を目指し、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする目標を掲げています。企業規模を問わず、事業活動によって排出される温室効果ガスを削減するための取組は急務といえるでしょう。

この記事では、温室効果ガスの多くを占めるCO2排出量の削減に役立つ取組として注目されている「カーボンフットプリント」について解説します。カーボンフットプリントの算定における考え方や計算方法、具体的な取組の進め方をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

カーボンフットプリントは、製品単位のCO2排出量を見える化して削減に役立てる取組

カーボンフットプリントとは、製品・サービスのライフサイクルの各過程において排出された温室効果ガスを、CO2に換算して製品に表示するとともに、算定報告書として閲覧可能にすることを指します。

日本では2008年からカーボンフットプリント制度の設置が開始され、2012年に「カーボンフットプリント・コミュニケーションプログラム」として運用が開始されました。現在は、「SuMPO環境ラベルプログラム」に運用が移管され、様々な分野でカーボンフットプリントの表示が進められつつあります。

以下は、カーボンフットプリント・コミュニケーションプログラムによる認定製品の一例です。

<カーボンフットプリント・コミュニケーションプログラムによる認定製品>

- ・住宅(躯体および仕上げ材)

- ・木製建具(中間財)

- ・羽毛掛け布団

- ・プラスチック製バスケット

- ・壁掛けクロック

- ・腕時計

- ・有機米

カーボンフットプリントの算定・報告における基準

カーボンフットプリントは、いくつかの国際基準に準じて算定されます。国際標準化機構(ISO)が制定した、カーボンフットプリントの算定と報告に関する国際基準「ISO14067」はそのうちのひとつです。

ISO14067では、カーボンフットプリントの定義を「気候変動への影響に関するライフサイクルアセスメントに基づき、当該製品システムにおける温室効果ガスの排出量から除去・吸収量を除いた値を、CO2排出量相当に換算したもの 」としています。

国際基準としては、ISO14067のほかにも「GHGプロトコル “Product Standard”」等もありますが、国内ではあまり利用されていないのが実情です。したがって、国内におけるカーボンフットプリントの基準といえば、ISO14067を指していると捉えてもいいでしょう。

カーボンフットプリントの算定における考え方

カーボンフットプリントの算定は客観性や正確性を担保した方法で行い、カーボンフットプリント算定報告書として可視化しなければいけません。そのため、以下に挙げる考え方を原則として算定します。

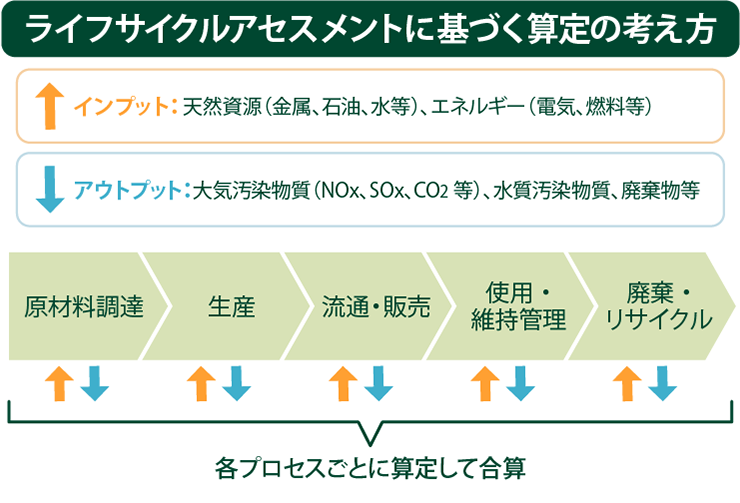

カーボンフットプリントのベースはライフサイクルアセスメント

カーボンフットプリントの算定は、ライフサイクルアセスメントという考え方をベースにしています。ライフサイクルアセスメントとは、製品システムのライフサイクル全体を通しての入力・出力および潜在的な環境への影響のまとめ、ならびに評価のことです。

製品システムのライフサイクルは、原材料調達、生産、流通・販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクルといったプロセスで構成されますが、プロセスごとにインプット(天然資源、エネルギー)とアウトプット(大気汚染物質、水質汚染物質等)を算定します。

原則として1次データを使用する

カーボンフットプリントの算定に用いるデータには1次データを用い、原則として2次データは使用しません。1次データ、2次データの定義は以下の通りです。

<カーボンフットプリントの算定に用いる1次データと2次データの定義>

- ・1次データ:製品システム内で実際に取得されたデータに基づく計算から得られるプロセス、活動、排出係数の定量化された値。

- ・2次データ:1次データの要件を満たさないデータ。たとえば、外部データベースおよび論文等の同一製品カテゴリーやプロセスのデータ、代理データ(既存データから推計したり、規模を変えて調整したりしたデータ)等を情報ソースとするもの。

よって、サプライチェーンの上流における排出量等、自社が保有していないデータを1次データとするには、サプライヤーから排出量データの提供を受ける必要があります。

原料や素材ごとの温室効果ガス排出量を計算する際に用いる排出係数に関しても1次データが望ましいとされていますが、1次データの収集が困難な場合には2次データを活用することが可能です。

カーボンフットプリントにおける温室効果ガス排出量の計算方法

カーボンフットプリントにおいて、排出を伴う活動の各プロセスにおける温室効果ガス排出量を算出するには、以下の計算式を用います。

<各プロセスの温室効果ガス排出量計算式>

当該プロセスの温室効果ガス排出量=活動量×排出係数

活動量とは、原材料の使用量や製造工程における電力消費量等のことです。また、排出係数とは活動量の単位あたり温室効果ガス排出量のことを指します。

なお、この計算式を用いて温室効果ガス排出量を算出する際には、直接温室効果ガス排出量を計測する場合と、排出を伴う活動の活動量から計算して求める場合の2通りの考え方があります。

<温室効果ガス排出量を算出する際の考え方>

- ・直接温室効果ガス排出量を計測する:活動量に、単位活動量ごとに決められている温室効果ガスの種類別の排出係数を乗じて排出量を計算し、それらをCO2相当量に換算し、合算する。

- ・排出を伴う活動の活動量から計算して求める:活動量に、CO2相当にあらかじめ換算された排出係数を乗じてCO2換算排出量を計算する。

いずれの考え方の場合も、算定範囲となるライフサイクルにわたって対象となる活動量を分析し、各活動から生じる温室効果ガス排出量を計算した上で、それらを合算した結果がカーボンフットプリントの算定結果となる点に違いはありません。

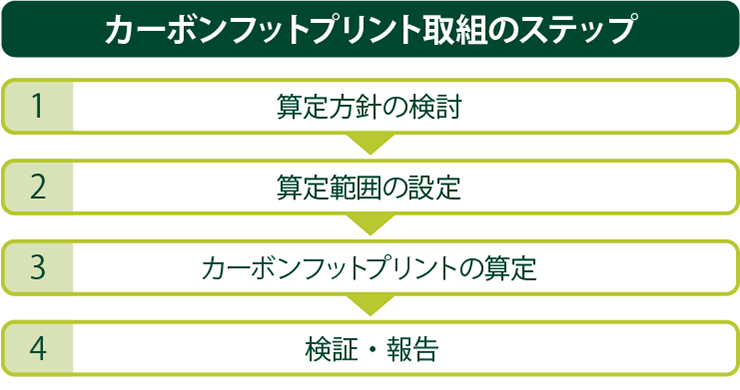

カーボンフットプリント取組のステップ

カーボンフットプリントに取り組む際には、算定や評価といった手順を決めて進めることが重要です。経済産業省と環境省が公表している「カーボンフットプリント ガイドライン」では、この手順を4つのステップで示しています。

1. 算定方針の検討

初めに、カーボンフットプリントに取り組む目的や、算定ルールの考え方について検討します。どのような目的で、誰に向けたカーボンフットプリントを算定するのかを明確にすることで、用途に応じた客観性や正確性が明らかになるからです。ここで検討すべき事項は、以下の通りです。

<算定方針について検討すべき事項>

- ・算定の目的

- ・製品別算定ルールの利用方法

- ・製品別算定ルールの作成

- ・算定対象とする製品の単位の粒度、カーボンフットプリントの有効期限

- ・対象となる温室効果ガス

- ・カーボンフットプリントを経時比較に使用する場合の算定方法

- ・算定結果の公開先

2. 算定範囲の設定

次に、算定対象製品のライフサイクルを構成するプロセスのうち、どの範囲を算定するかを明確にします。

算定対象となるライフサイクルステージは、最終製品の場合は製品原材料調達から廃棄・リサイクルまでとするのが基本です。中間製品の場合には、製品の原材料調達から出荷までを基本とします。特定のライフサイクルステージやプロセスを除外する際には、除外するプロセスを明示した上で、除外する理由を明確にカーボンフットプリント算定報告書に記載しなければなりません。

また、カーボンフットプリントの算定単位を定義しておく必要があります。算定単位は機能単位で定義するのが原則ですが、中間製品であったり、機能単位での定義が困難な製品であったりする場合には、宣言単位で実施しても差し支えありません。

なお、機能単位とは製品システムの定量化された性能を、宣言単位とは機能を実現するための製品の量を用いて定義するカーボンフットプリントの算定単位を指します。たとえば、ペンキであれば、どの程度の広さに塗ることができるのか、ペンキの質はどのようなものか、耐用年数は何年かといったことを定量化するのが機能単位で、ペンキの量が宣言単位です。

データ収集期間についても検討が必要です。製品ライフサイクルにおいて特定のプロセスに関する温室効果ガス排出量および除去・吸収量が時間的に変動する場合は、製品のライフサイクルに関連する平均温室効果ガス排出量および除去・吸収量を確定するのに適した期間においてデータを収集する必要があります。

リユースやリサイクルを含めてカーボンフットプリントを算定する場合には、固有特性を踏まえて元の製品システムと後続の製品システムとのあいだの回収プロセスを特定した上で、算定対象や手順についてカーボンフットプリント算定報告書に記載することが重要です。

3. カーボンフットプリントの算定

カーボンフットプリントの算定は、各プロセスの温室効果ガス排出量(および除去・吸収量)のデータを収集し、計算して、算定結果を解釈するという手順です。前述したように、データは原則として1次データを用い、個別プロセスでの排出量の積み上げによって計算します。

この算定結果に対する解釈として、分析結果を評価し、今後の算定で改善できる点を記載するといったことも必要です。

4. 検証・報告

最後に、算定したカーボンフットプリントの「確からしさ」を検証し、カーボンフットプリント算定報告書を作成します。検証は、内部検証または第三者による検証のいずれかを実施します。検証とは、過去のデータおよび情報を評価し、宣言内容が基準に適合しているかどうかを判断することを指します。

カーボンフットプリント算定報告書には、結果、データ、手法、仮定、解釈等を記載しなければいけませんが、その際には読者が内容を理解できるように、詳細に説明する必要があります。

なお、カーボンフットプリント算定報告書は、必ずしもまとまった書面である必要はなく、電子データで参照できるようにすることも可能です。

5. 評価・活用

製品の購入者が、カーボンフットプリント算定報告書を評価や調達に活用します。カーボンフットプリント算定報告書に記載された内容は、製品サプライチェーン上の下流に位置する事業者にとって、排出削減に取り組む際の有用な情報にもなりうるでしょう。