- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- GHGとは?温室効果ガス削減の目標や対応方法を解説

企画

公開日:2024.03.08

GHGとは?温室効果ガス削減の目標や対応方法を解説

近年、気候変動問題への対策が注目されています。中でもGHG(温室効果ガス)排出量の削減は、企業にも求められる課題とされていることから、どのような取組を実施していくべきか検討している事業者さまも多いのではないでしょうか。

今回は、温室効果ガス削減の目標や、対応方法についてわかりやすく解説します。温室効果ガスの具体的な算定方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

GHGの定義

初めに、GHGの定義を押さえておきましょう。GHG(Greenhouse Gas)は温室効果ガスとも呼ばれ、地球の大気や海水の温度上昇を促す性質を持つ気体を総称したものです。

1997年に採択された京都議定書では、「二酸化炭素」「メタン」「一酸化二窒素」「ハイドロフルオロカーボン(HFC)」「パーフルオロカーボン(PFC)」「六フッ化硫黄(SF6)」の6種類を温室効果ガスとしています。

2011年の国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)と京都議定書第7回締約国会合(CMP7)では、2013年から2020年までを「第二約束期間」と定め、数値目標が掲げられました。この第二約束期間においては、三フッ化窒素(NF3)を加えた7種類が削減を目指す温室効果ガスとなったものの、日本は第二約束期間に参加していません。

このように、様々な種類がある温室効果ガスの中でも、日本の総排出量のうち9割以上を占めているのが二酸化炭素(CO2)です。そのため、一般的に日本における排出量削減目標の主眼は、CO2とされています。

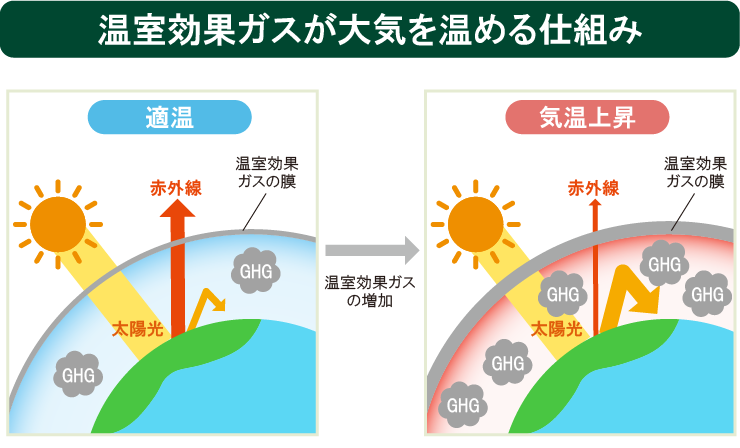

GHGが温室効果ガスと呼ばれている理由

GHGが温室効果ガスと呼ばれているのは、作物を育てる「温室」と同じような性質を持っているからです。地球の表面は大気を通過した太陽の光によって温められ、地表の熱は赤外線として宇宙空間に放出されています。GHGは赤外線を吸収したり放出したりする性質があるため、地表から逃げる熱を吸収して大気を温めるのです。大気中に含まれる温室効果ガスが増加することで地表を温める働きが強まり、気温上昇につながる原因となります。

温室効果ガスは地球温暖化の要因とされており、削減が求められていますが、地表付近の温度を一定に保つ役割も担っているため、温室効果ガスを完全になくしてしまえば良いというものではありません。

問題視されているのは、産業革命以降、ごく短期間で温室効果ガスが急増したことです。温室効果ガスは今後も増加傾向が続くと予想されていることから、適度な量に保つ必要があるというのが温室効果ガス削減の基本的な考え方となっています。

温室効果ガス削減の目標

温室効果ガスの削減に向けて、WRI(世界資源研究所)とWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)の共催により「GHGプロトコル」が組織され、GHG排出量を算定・報告するための国際的基準を作成しました。

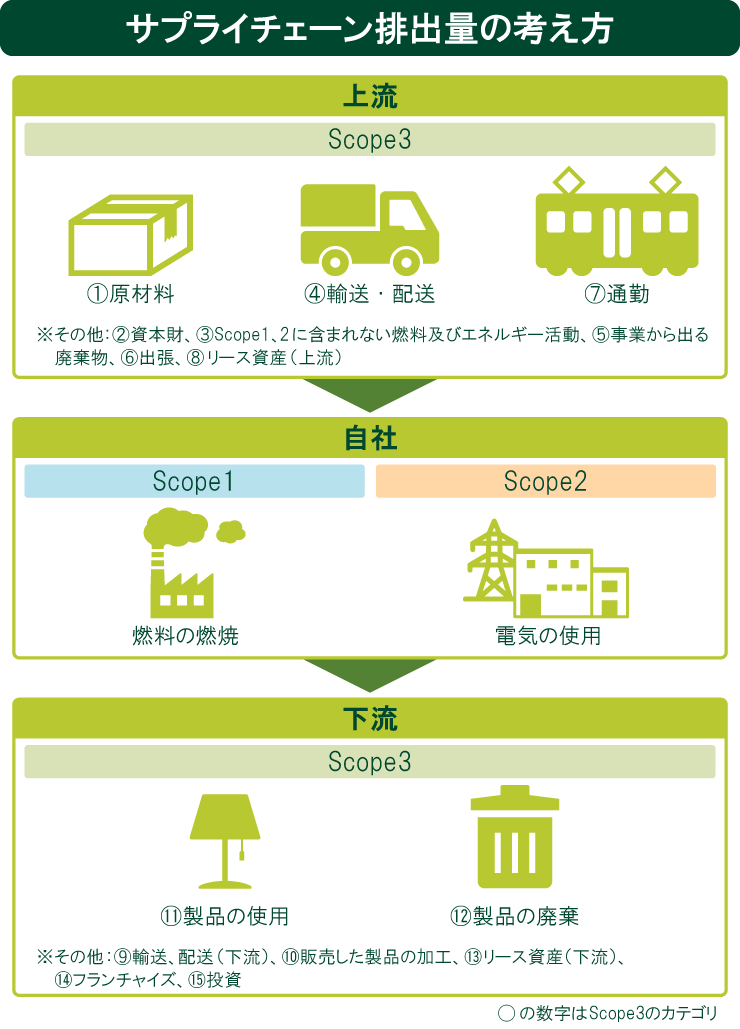

GHGプロトコルは、温室効果ガスの算定基準を排出源に応じて「Scope1」「Scope2」「Scope3」の3つに区分しています。それぞれの区分の基本的な考え方は次の通りです。

Scope1:自社が直接排出するGHG

自社が直接排出するGHGは、Scope1に区分されます。たとえば、メーカーが製品を製造する際に燃料を燃焼させたり、加工のために石炭を燃焼させて熱エネルギーを活用したりする際に排出されるCO2は、Scope1のGHGに該当します。

近年では、事業者が他社にエネルギーを供給するケースもありますが、その際に排出されるCO2もScope1に区分されるGHGです。

Scope2:自社が間接的に排出するGHG

自社が間接的に排出するGHGは、Scope2に区分されます。たとえば、企業等が電力会社から電気の供給を受けるケースはScope2に該当します。

日本国内の電力供給は、その多くを化石燃料による火力発電でまかなわれていることから、電気を使用すれば間接的に化石燃料を燃焼させていることになるからです。このように、Scope1とScope2はいずれも企業が自社の事業活動によって排出しているGHGを指しています。

Scope3:自社の活動に関連した他社のGHG

自社の活動に関連した他社のGHG排出は、Scope3に区分されます。多くの事業は1社のみで完結しているわけではなく、多くの人や企業との関わりの中で営まれています。

たとえば、スーパーマーケットであれば製品を生産する食品メーカー等がサプライチェーンの上流にあり、商品の仕入先には卸売業者が存在し、サプライチェーンの下流には店舗を訪れる消費者がいるといった具合です。こうしたサプライチェーンの上流から下流において排出されるScope1,2を除いたGHGが、Scope3に該当します。

Scope3は、事業活動ごとに15のカテゴリに分類されています。具体的なカテゴリは次の通りです。

■Scope3の15カテゴリ

| Scope3カテゴリ | 該当する活動例 | |

|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 |

| 2 | 資本財 | 生産設備の増設(複数年にわたり建設・製造されている場合には、建設・製造が終了した最終年に計上) |

| 3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等) 調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等) |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主) |

| 5 | 事業活動から出る廃棄物 | 廃棄物(有価のものは除く)の自社以外での輸送、処理 |

| 6 | 出張 | 従業員の出張 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤 |

| 8 | リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の稼働(算定・報告・公表制度では、Scope1,2に計上するため、該当なしのケースが大半) |

| 9 | 輸送、配送(下流) | 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工 |

| 11 | 販売した製品の使用 | 使用者による製品の使用 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 使用者による製品の廃棄時の輸送、処理 |

| 13 | リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働 |

| 14 | フランチャイズ | 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope1、2に該当する活動 |

| 15 | 投資 | 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用 |

| その他(任意) | 従業員や消費者の日常生活 | |

(※)出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」

サプライチェーン全体でGHG排出量を削減

前述の通り、GHGプロトコルにおけるScope3は、サプライチェーンで排出されるGHGを指しています。近年の自社のGHG排出量の責任は、サプライチェーン全体へと拡大しているのです。

サプライチェーン排出量の基本的な考え方と、サプライチェーン排出量を算定する必要性について押さえておきましょう。

事業活動の流れ全体を捉えてGHG排出量を算定する

サプライチェーン排出量とは、自社のGHG排出量だけでなく、事業活動の流れ全体で排出されるGHG排出量のことであり、GHGプロトコルにおけるScope3のベースとなる考え方です。

サプライチェーン排出量には自社が直接的・間接的に排出するGHGも含まれることから、下記のように表されます。

<サプライチェーン排出量の考え方>

サプライチェーン排出量=Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量

よって、事業活動の流れを「自社よりも上流(原材料調達等)」「自社」「自社よりも下流(販売、廃棄等)」といったように包括的に捉え、そのすべてにおけるGHG排出量を算定する必要があるのです。

自社の排出量のみ気にかけていれば良いというわけではない点に注意してください。

サプライチェーン排出量を算定するべき理由

では、なぜ各事業者が自社のGHG排出量だけでなく、サプライチェーン全体の排出量を算定する必要があるのでしょうか。主な理由を見ていきましょう。

・GHGの正確な算定・削減は、資金調達の上でプラスになる

近年、投資家から「ESG投資」が注目されています。ESGとは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)のことで、財務情報以外で投資先の価値を測る材料のひとつです。サプライチェーンを含めたGHGの正確な算定・削減は、ESG投資を考える投資家へのアピールとなり、資金調達の上でプラスになるといえます。

・環境対策の方向性が明確になり、GHG削減促進につながる

GHG排出量は企業の事業内容によって異なるため、企業ごとのホットスポット(排出量が特に多いポイント)も異なっています。サプライチェーン排出量を算定することでホットスポットを特定でき、企業として「どの工程で」「どれだけ」「いつまでに」GHG排出量を削減すべきかが明確になります。環境対策の方向性がクリアになることで、効率的な削減が可能です。

・サプライチェーン上の他社との連携が促進され、さらなるGHG削減が可能となる

自社のGHG排出量削減を目標とした場合、自社の影響範囲のみで排出量削減を行うため、自社の影響が及ばない範囲への対策を講じることができず、どうしても削減に限界が来てしまいます。そこで、サプライチェーン排出量の削減を目標とすることで、サプライチェーン上の他社によるGHG排出量の削減も自社の目標達成に寄与します。また、他社との連携が促進され、自社だけでは難しかったGHG排出量の削減が可能となります。

・本業のビジネスチャンス創出につながる

サプライチェーン排出量の算定を通じて、サプライチェーン上の他社との協働につながることもあります。たとえば、サプライチェーン上の他社と連携して、低炭素商品を開発することや、開発した低炭素商品を広めること等、本業のビジネスチャンスの創出につなげることも可能です。

このように、サプライチェーン排出量の算定は、あらゆる企業にとって重要な事項と言えます。GHG排出量の算定方法を知り、サプライチェーン排出量の削減へ向けて実行していくことがGHG削減に向けた第一歩となるでしょう。

GHG排出量の算定方法

GHG排出量の算定は、具体的にどのように進めれば良いのでしょうか。ここでは、基本的な手順と活用できる情報・サービスについて解説します。

GHG排出量の算定手順

GHG排出量を算定する基本的な手順は、次の4ステップとなります。

<GHG排出量算定の4ステップ>

- 1. 算定目的の設定:どのような事業目的を達成するために算定に取り組むのか

- 2. 算定対象範囲の設定:GHGの種類・組織的範囲・地理的範囲・活動の種類・時間的範囲

- 3. Scope3活動の各カテゴリへの分類:該当する活動がどのカテゴリに含まれるか

- 4. 各カテゴリの算定:データ収集項目とデータ収集先の整理

GHG排出量の算定に際しては、透明性の高い情報開示にもとづく実データを用いる必要があります。上記の手順に沿って算定を進めた上で、設定した算定の目的を実現していくことが重要です。

GHG排出量算定に関するガイドライン

GHG排出量の算定について、国内の実態を踏まえて環境省と経済産業省では「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver.2.5)」を国内向けのガイドラインとして策定しています。

Scope1とScope2、ならびにScope3のカテゴリごとに算定方法が解説されているため、ガイドラインに沿って算定を進めることが可能です。

算定サービスを活用する

GHG排出量の算定時には、専用ツールを活用する方法もあります。業界団体や自治体等が提供しているGHG排出量の算定ツールを活用することで、効率的に算定を進めることが可能です。

たとえば、日本商工会議所ではGHGの中でも排出量削減が叫ばれているCO2排出量を算定する、「CO2チェックシート」を公開しています。これは、電力や都市ガス等のエネルギー種別に毎月の使用量・料金を入力していくことにより、CO2排出量が自動で算定できるツールです。

また、民間の排出量算定サービスを活用するのもおすすめです。社内でGHG排出量の算定を実施するためのリソースが不足しているケースや、専門的な知見を活用したいケースでは、特に有効な方法と言えます。算定サービスを活用することにより、組織体制や業務フローを現状から大きく変更することなくGHG排出量の算定を進められるでしょう。