- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- RPAとは?RPAを導入する業務の向き・不向きや導入方法、メリットを解説

企画

公開日:2022.05.30

RPAとは?RPAを導入する業務の向き・不向きや導入方法、メリットを解説

日本の労働人口は減少の一途をたどり、企業の生産性向上への取り組みが活発化する中、注目を集めているのが「RPA」と呼ばれるソフトウェアのロボットです。RPAを導入すると、手間がかかる手作業の定型業務を、コストを抑えて自動化することができます。

ここでは、RPA導入を検討される際に役立つ、RPAを導入する業務の向き・不向きや、具体的な導入方法のほか、RPAの導入によって得られるメリットなどについて解説します。

RPAとは、業務の自動化に役立つソフトウェアロボットのこと

RPAは「Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメ―ション)」の略で、業務の自動化に役立つソフトウェアロボット、もしくはソフトウェアロボットで業務を自動化する取り組みのことを指します。

RPAで自動化できる業務はさまざまですが、原則として「ルール化された定型業務」「パソコンのみで完了する業務」が対象です。具体的には、大量のデータの処理や入力、分析、ファイルの生成といった作業がRPAの主要な守備範囲だといえるでしょう。

RPAは、人間が手作業で行ってきた業務プロセスを記憶し、記憶の通りに処理を繰り返します。ただし、想定外の事態には弱いため、例外処理を出すたびに改善したプロセスを記憶させなくてはなりません。これを繰り返すことで、RPAの精度は高まり、期待通りの処理ができるようになります。

従来のITシステムと違うのは、業務のすべてを一任するのではなく、人間とロボットの二人三脚で理想の体制を作り上げていく必要がある点です。RPAの処理能力が上がる過程は、いわば、企業における新人教育のようなものです。

RPA導入に向いている業務

前述した通り、RPAはパソコンのみで完了するルール化された定型業務の自動化に適したロボットです。RPA導入に向いている業務について、少し掘り下げてみましょう。

定型業務

一定の間隔で必ず行わなければならない定型業務には、作業量が多く面倒で手間がかかる上、作業する人によって成果にムラがあったり、ヒューマンエラーが増えたりといった問題があります。定型業務の例としては、下記のようなものがあります。

<定型業務の例>

- ・書類作成

- ・伝票処理

- ・給与計算

- ・メール送信

- ・問い合わせメールの内容をExcelに入力する

上記のような業務は、慣れれば誰にでもできる作業である分、担当者がモチベーションを保ちにくいです。かといって費用対効果を考えるとIT化には踏み出しにくい業務こそ、RPAで自動化すべきだといえるでしょう。

大量のデータ処理業務

人間の手作業では限界がある大量のデータ処理業務も、RPAが得意とするところです。長時間同じことを繰り返すと人間の作業効率は落ちますが、ロボットはルール化された作業を淡々と繰り返すことができます。長時間続けても疲労しないため、ミスもありません。

人間のストレスの原因になりやすい単純作業をロボットに任せることによって、従業員の心身の健康を守る効果も期待できます。

スクレイピング作業

ウェブ上から求める情報を抽出し、分析したり、加工したりすることによって新しい情報を精製する技術を「スクレイピング作業」といいます。

膨大なデータの中から、一定のルールにもとづいた情報を探し続けるのは、非常に根気のいる作業です。RPAに任せれば、元のデータ量をものともせず、使える情報だけを着実にすくい上げてくれるでしょう。

データ分析

データの収集だけでなく、分析もRPAの得意分野です。対象となるデータも、たとえば「性別や年齢などの属性」「購買経験の有無」「何らかのトリガーとなる行動があった顧客」というように、区分けした上で抽出し、分析することができます。

RPA導入に向いていない業務

一方で、RPA導入に向いていない業務もあります。ここでは、代表的な2つの業務について見ていきましょう。

判断が必要な業務

RPAは、作業の途中で判断が必要な業務には向いていません。たとえば、「クライアントとの関係性の深さによって、メールの内容を変える」といった場合、「関係性の深さ」の判断がRPAには難しく、処理が滞ってしまうでしょう。

複雑な処理や業務

RPAは、あらかじめ決められたシナリオ通りに、単純な動作を何度も繰り返す作業に適しています。そのため、条件が非常に複雑だったり例外が頻発したりする処理を任せると、場合によってはシステムエラーになってしまったり、作業が中断してしまったりということも。そのような事態になってしまうと、本来の目的である効率化から離れてしまいます。

RPAの導入方法

実際にRPAを導入する場合、どのように進めていけばいいのでしょうか。企業の規模や、RPAで自動化したい業務の内容によっても異なりますが、ここでは一般的な導入の流れについて解説します。

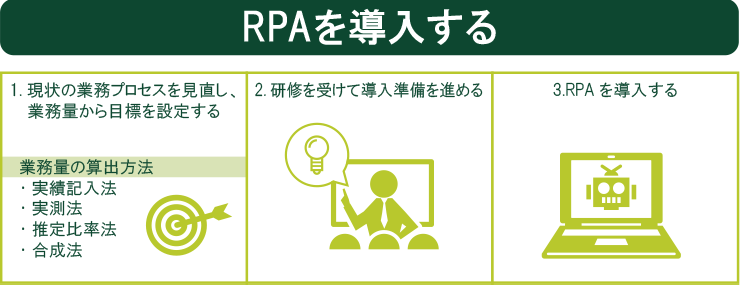

1. 現状の業務プロセスを見直し、業務量から目標を設定する

まずは、現状の業務プロセスとプロセスごとの業務内容を洗い出しましょう。その上で、どこがボトルネックなのか、どこにRPAを導入すると効率が上がるのかを検討します。不要な業務プロセスが見つかれば、プロセスの削除も検討します。

また、RPA導入前後の変化を数値で計測できるよう、導入前の業務量を計測しておくことが大切です。業務量の算出手法には、下記の4つがあります。

・実績記入法

実績記入法は、実際に業務にかかった時間を従業員自身が測定し、実績として記入してもらう方法です。この方法には、現場の状況に即した信憑性のあるデータを集められるというメリットがあります。その反面、1人が手掛ける業務が多いと、各業務の時間を正確に測れないため、最初に業務内容を明確に定義することが肝心です。

・実測法

実測法は、観測者を立て、作業の状況を実際に見て観測する方法です。業務量を視覚化できる作業であるため、RPA導入の成果が見えやすい業務ともいえるでしょう。ただし、測定においては、観測者の存在が普段とは異なる状況を作り出すため、現実的な業務量とは異なるデータが測定されるリスクもあります。

・推定比率法

推定比率法は、実績記入法や実測法の数値、または1日の労働時間から業務量を推定する方法です。短時間で結果が出ますが、業務に長く携わるベテランでないと正しい業務量を導き出せない可能性があります。

・合成法

合成法は、複数の測定結果から、平均業務時間を割り出す方法です。実測しなくても業務量を算出できる反面、測定のための軸を作る必要があり、そのためのルール決めや測定のためのスキルが必要であるため、結果が出るまでには時間がかかります。

2. 研修を受けて導入準備を進める

RPA導入のためのプロジェクトチームを組み、操作方法や活用方法を学びます。技術とノウハウを蓄え、対象業務をロボットに任せる準備を進めましょう。

3. RPAを導入する

準備が整ったら、RPAを導入します。初めは、小規模な業務を対象として、ロボットに一任するまでにかかる工数や流れを確認してください。ロボットが想定通りに動いたら、RPA導入前後の業務量、および業務効率の変化を測定し、効果を評価しましょう。

RPA導入のメリット

RPAを導入することで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットについてご説明します。

人件費を削減できる

これまで、人間が担っていた業務をロボットが代行することで、人件費を削減できます。人に長時間任せるのは難しい単調な繰り返しの業務も、ロボットなら24時間継続して行うことが可能です。また、一度やり方を覚えてしまえば、人間に比べてミスが少ないという副次的効果も見込めます。

より付加価値の高い業務に集中できる

RPAが単純業務を肩代わりすることで、人間はより複雑かつ高度な判断が求められる業務やクリエイティブな業務に集中できます。RPAと人間が得意分野を活かして棲み分けることで、業績アップにもつながりやすいでしょう。

現場単位の業務から導入できる

最初から大規模な業務の改善に取り組んでしまうと、失敗したときのリスクが大きくなります。その点RPAは、ミニマムな導入の仕方ができるよう、カスタマイズが可能です。できるだけ小さな業務から効率化を図り、少しずつ範囲を拡大していきましょう。

RPA導入のデメリット

RPAをフル活用するためには、RPAのデメリットも知っておく必要があります。ここでは、RPAの4つのデメリットについてご説明します。

システム障害などで業務が停止してしまうおそれがある

システムに何らかの障害が起きたり、災害で電力が止まったりすれば、RPAの作業にも大きな影響が及びます。ロボットそのものに不具合が起きることも想定して、対応フローを決めておきましょう。

情報漏洩のリスクがある

ネットワークにつながったサーバーにインストールしている以上、不正アクセスによる情報漏洩のリスクもゼロではありません。RPAの導入にあたっては、今一度自社のセキュリティを見直し、対策を万全にする必要があります。

業務がブラックボックス化してしまう

一度、RPAに業務を任せてしまえば、指示をしなくても業務は継続されます。そのため、RPAを作成した担当者が異動したり退職したりすると、RPAが処理している内容がわからなくなり、ブラックボックス化してしまうおそれがあります。

属人化したRPAは、万一誤った処理をしても、誰も気づくことができません。エラーを起こしても適切なメンテナンスができず、業務全体に大きな損害を与える可能性もあります。そのため、事前に業務プロセスをマニュアル化し、適切に共有することが大切です。

間違った作業であっても続けてしまう

RPAは、指示に従って覚えた通りの内容をそのまま継続します。つまり、そもそもの指示が間違っていた場合、延々と誤った作業をし続けることになります。場合によっては、不具合の影響が顧客に及ぶこともないとは言い切れません。

そのようなことが起きないよう、エラーを見つけられる体制と、エラーを見つけたらすぐに対応できる体制を整備しておきましょう。

RPAをはじめとしたDX推進によって、業務の効率化を図ろう

企業の業務を効率化するRPAは、少子高齢化が進む中、限られたリソースで最大の利益を得る体制づくりに欠かせないものです。RPAの特性をよく理解し、適した業務に導入して業務効率化を進めましょう。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、業務効率化などに資する多様なデジタルサービスのほか、ユーザーに合った業界ニュースやレポートを、ワンストップで利用できるプラットフォームです。担当者がお客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提示するなど、DX推進をサポートさせていただきます。

RPAをはじめとした業務効率化などDX推進を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。