- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- SaaSとは?概要やメリット、注意点などについて解説

企画

公開日:2022.04.27

SaaSとは?概要やメリット、注意点などについて解説

近年、「SaaS」というワードを目にする機会が増えています。業務に必要なソフトウェアをクラウドベースで利用するというスタイルは、現在では当たり前のこととして定着しつつあります。しかし、SaaSを有効活用するには、それを利用することでどんなメリットが得られるのかをしっかりと把握しておくことが重要です。

そこで今回は、SaaSの概要とメリットのほか、注意点などについて解説します。

SaaSはクラウドサーバー上のソフトウェアが利用できるサービスのこと

SaaSは、Software as a Serviceの略で、日本語に訳すと「サービスとしてのソフトウェア」ということになります。「サース」または「サーズ」と読み、事業者がクラウドサーバー上に用意しているソフトウェアを、ユーザーがインターネットを介して利用することができるサービスです。2006年頃から使われるようになった用語で、2017年頃からは一般的にも広まったと言われています。

ASPやPaaS、IaaSとの違い

SaaSが普及する以前、ソフトウェア(アプリケーション)製品は、光学メディアなどを使ってパッケージ化して販売するという形が一般的でした。しかし、インターネット環境の整備が進んだことにより、クラウドサービスの一種であるSaaSが広まっていきました。クラウドとは、クラウド・コンピューティングとも呼ばれ、ユーザーがインターネット上で必要に応じてサービスを利用できる仕組みのことです。そして、クラウドサービスとは、クラウドを利用して提供されるサービスの総称のことを指します。

SaaS以外のクラウドサービスには、SaaSより以前に登場したASPや、主に開発環境として利用されるPaaSやIaaSがあります。下記にて、それぞれ簡単にご説明します。

・ASP(Application Service Provider)

SaaSより前に登場した、SaaSに似た考え方のサービスがASPです。ASPとSaaSは本質的には同様のものですが、SaaSがソフトウェアやアプリケーションそのものを表すことが多いのに対し、ASPという言葉は提供事業者という意味合いでよく用いられます。また、ASPはSaaSの前身的なサービスともいわれています。

・PaaS(Platform as a Service)

PaaSは、インターネットを介して、アプリケーションを実行するためのプラットフォームを提供するサービスです。ユーザーはサーバーやネットワークなどのITインフラ、OSのほか、サービス・アプリケーションを実行するための仮想機械「共通言語ランタイム」や、データベースなどのミドルウェアを利用することができます。

・IaaS(Infrastructure as a Service)

IaaSは、インターネットを介して、情報システムの稼働に必要なネットワークと、サーバー(CPU、メモリー、ハードディスク)などのハードウェアリソースを提供するサービスです。自社でサーバーなどを所有しなくても、必要なときに必要なだけITインフラを利用することができます。

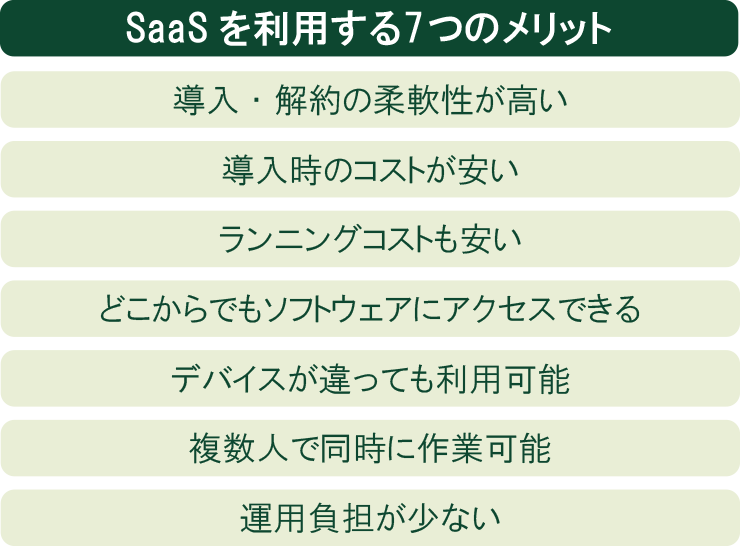

SaaSを利用する7つのメリット

SaaSを利用すると、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。パッケージ型ソフトウェアを利用する場合や、開発したソフトウェアを利用する場合と比較しながら、SaaSを利用する7つのメリットについてご説明します。

導入・解約の柔軟性が高い

SaaSは導入が簡単です。パッケージ型ソフトウェアと違い、多数のパソコンにインストールし、設定をする作業は必要ありません。もちろん、ソフトウェアを一から開発運用することも不要です。

SaaSではアカウントを作成し、インターネットを通じてサービスにログインすれば、すぐにソフトウェアを利用することができます。反対に、自社に合わないと判断したときは解約して、ほかのサービスに乗り換えることもできます。

導入時のコストが安い

SaaSの多くは従量課金制、もしくはサブスクリプションです。そのため、導入コストが安いのが特徴です。ソフトウェアを独自開発する場合よりも安価で、パッケージ製品を購入する場合と比べても導入コストは抑えられるのが一般的です。インターネット環境とパソコンなどの端末があれば、特にそのほかの利用環境を用意する必要もありません。

ランニングコストも安い

ランニングコストとして、従量課金やサブスクリプションなどでの支払いが必要なSaaSですが、システムのメンテナンス費用などは基本的にかかりません。突発的に余計な費用がかかることもほとんどないので、ランニングコストに関する計画が立てやすいという側面もあります。

どこからでもソフトウェアにアクセスできる

SaaSはクラウドサービスなので、インターネット環境さえあればどこからでもソフトウェアにアクセスして作業ができます。そのため、在宅勤務などのテレワークはもちろん、出張先や海外からなどでもソフトウェアを利用可能です。こうした特徴を活かせば、災害時などの事業継続性(BCP)の確保にも役立ちます。

デバイスが違っても利用可能

SaaSは、異なるデバイスで利用することができます。例えば、会社のパソコンと自宅のパソコンの、どちらでも同じソフトウェアとデータを使えます。パソコンのみならず、タブレットやスマートフォンで利用できるソフトウェアも少なくありません。

パッケージ型ソフトウェアや開発したソフトウェアでは、こうした柔軟な使い方をするのは困難です。

複数人で同時に作業可能

クラウド上にリソースがあるSaaSでは、チームメンバーなどの複数人で作業データを共有することも簡単です。複数人で同時にアクセスし、共同で作業データを作成(共同編集)したり、チェックしたりすることができます。パッケージ型ソフトウェアのように各人が作成したデータを突き合わせて確認するといった必要もなく、メンバー同士の場所が離れていたとしても、効率的に作業を進められます。

運用負担が少ない

ソフトウェアやシステムを自社で管理する場合は、セキュリティ確保のための各種対策や、脆弱性が発見されたときの対応などを自社で行わなければなりません。しかし、SaaSの場合は、そうした対策・対応はSaaS事業者が受け持ちます。そのため、運用負担を抑えられることもメリットに挙げられます。

SaaSを利用する際の注意点

SaaSを利用する際には、下記の2点に注意する必要があります。導入前に十分検討しておきましょう。

自社の業務とマッチしない可能性がある

SaaSを利用する際には、ある程度そのソフトウェアの機能や仕様に、自社の業務のやり方を合わせる必要があります。というのも、SaaSはクラウド環境に用意されたソフトウェアを多くの企業が利用する形態であるため、各企業の業務にマッチするよう、きめ細かいカスタマイズをすることが難しいからです。新機能のリリースなども、SaaS事業者側の判断によって行われます。

仮に、自社の業務が特殊で、ニーズに合致したサービスがなかなか見つからないという場合は、カスタマイズ性の高いパッケージ型ソフトウェアを選ぶか、完全に業務とマッチするソフトウェアをゼロから自社で開発するべきかもしれません。

必ずしもコストを抑えられるわけではない

導入コストが安く、比較的気軽に利用できるSaaSですが、従量課金やサブスクリプションは長期間利用すればするほどコストがかかることになります。パッケージ型ソフトウェアなどは基本的に買い切りなので、長期スパンで考えるとSaaSのほうがコストの負担が大きくなる場合もあるでしょう。

また、SaaSでは別のサービスに乗り換えようとしても、それまで蓄積してきたデータの移行が簡単にいかないことがあります。移行作業のための手間や人手がかかれば、そのためのコストも生じることになります。

自社にマッチしたSaaSを導入するために

SaaSにはさまざまなメリットがあり、SaaSの普及に伴って業務に使用するソフトウェアの使い方や利用シーンも変わってきています。前述したSaaSを利用する際の注意点を考慮すると、SaaSを導入するときには、その目的を事前に明確化しておくことが重要ということがわかります。目的や現状における課題、要求を整理して、それらを満たすサービスを慎重に選ばなければなりません。サービスを選ぶ際には、各種SaaSを十分に比較検討しましょう。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、ビジネスに役立つ多様なデジタルサービスや、ユーザーに合った業界ニュースやレポートを、ワンストップで利用できるプラットフォームです。プラリタウンの担当者がお客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提示し、DX推進をサポートします。

SaaSの導入を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。