- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 事業承継の進め方とは?実践的な方法や金融支援策を解説

企画

公開日:2023.10.06

更新日:2024.03.08

事業承継の進め方とは?実践的な方法や金融支援策を解説

企業が長年にわたり事業を継続していくには、次世代を担う後継者を育成することが大切です。適切な後継者が見つからないために存続の危機に立たされる企業は、決して少なくありません。中小企業の経営者にとって、事業承継は避けては通れない大きな課題のひとつです。

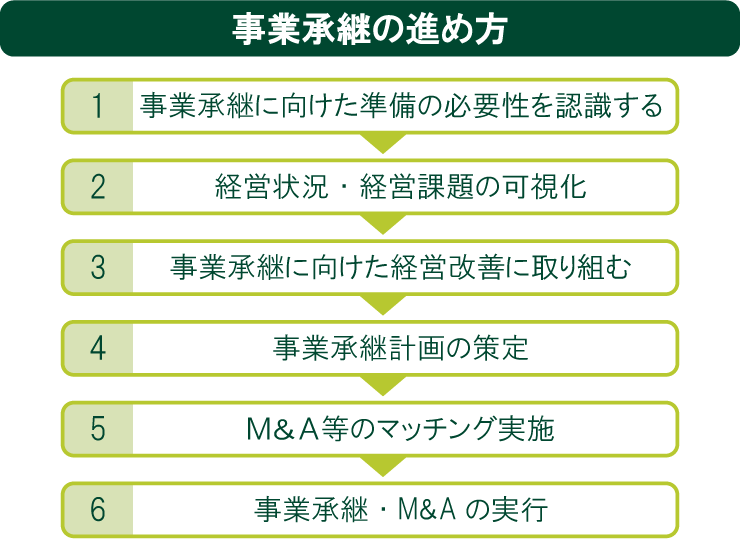

本記事では、事業承継の概要を説明した上で、その実践的な進め方を6つのステップに分けて紹介します。事業承継に向けた資金調達に役立つ金融支援策も、併せて見ていきましょう。

事業承継とは、事業を後継者に引き継ぐこと

事業承継とは、文字通り事業を後継者に引き継ぐことをいいます。具体的には経営権のほか、株式等の資産や事業に関する負債を引き継ぐことを指します。

しかし、会社の資産・負債と一口に言っても、様々なものがあります。たとえば、経営者名義の土地、自動車、設備機械や、経営者が会社に貸し付けている金銭等も含めて承継しなくてはなりません。また、金融資産や不動産、動産以外にも、長年付き合いのある取引先との関係や企業のブランド価値、従業員等の人的資産も承継の対象となります。一方で、銀行からの借入債務や取引先との間での買掛債務、従業員への未払の賃金債務といった負債があれば、それらの負債も承継の対象となることがあります。

事業承継に際しては、こうした有形無形の資産・負債を整理した上で、後継者へ適切に引き継いでいく必要があるのです。

事業承継先は親族内から親族外へと移行中

多くの中小企業にとって事業承継が重大な課題となっている主な理由に、後継者問題が挙げられます。中小企業庁の調査(※1)によれば、調査対象企業約4,000社のうち、60歳以上の経営者の約半数が廃業予定と回答していました。このうち、「子どもに継ぐ意思がない」「子どもがいない」「適当な後継者が見つからない」といった後継者問題を廃業理由として挙げた企業は28.6%に上ります。親族内での事業承継が現実的に困難な状況に置かれている企業は、決して少なくないのです。

一方で、親族外への事業承継を検討する動きは加速しているようです。特に経営者の在任期間が5年未満の企業においては、親族外承継が65%以上に達しています。昨今は、親族や社内の人材ではなく、第三者に事業を承継することへの心理的抵抗感は薄れており、M&Aを選択する企業も増えています。企業の中には、オンラインマッチングによるM&Aを活用する事例も多く見られるようになりました。

事業承継は経営者の子ども等の親族内で行うものという常識は崩れつつあり、第三者に経営権を引き継ぐM&A等による親族外承継へと移行が進んでいるといえます。

(※1)出典:中小企業庁「事業承継ガイドライン」

事業承継の障壁となる経営者保証

事業承継の障壁となりやすい要因のひとつに、「経営者保証」が挙げられます。経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることです。

ここでは、経営者保証が事業承継を妨げる理由と、経営者保証に関する支援策について解説します。

経営者保証が事業承継を妨げる理由

経営者保証が事業承継の妨げとなる理由として、後継者にとって金銭的な負担となることが挙げられます。将来的に経営状態が悪化した場合、後継者は多額の負債を個人的に負うおそれがあるのです。後継者候補となる人物が、個人として多額の負債を負うことをおそれ、事業を承継するのを躊躇する可能性があります。

M&Aによる事業承継を成功させるには、適切な譲受企業が見つかることが必須条件です。譲受企業を探すのは決して容易ではないことから、結果として事業承継が進まない・実現しないこともありえます。こうした事情から、経営者保証は事業承継を妨げる大きな要因となっていたのです。

経営者保証に関する対応、支援策

前提として、経営者保証の解除のためには金融機関との協議が必要です。事業承継を考えるにあたり、経営者保証が妨げとなっている場合には、まずは、金融機関へ相談をすることを検討しましょう。

一方で、金融機関との協議の結果、経営者保証を解除できず、引き続き事業承継の妨げとなってしまう場合も存在します。このように、経営者保証が円滑な事業承継を妨げている実態を踏まえ、政府は「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」を実施しています。このうちのひとつが、一定の要件を満たせば経営者保証を不要とする新たな信用保証制度である「事業承継特別保証制度」(※)です。具体的な要件として、下記2点を満たしている必要があります。

<事業承継特別保証制度の要件>

- ・保証申込受付日から3年以内に事業承継(=代表者変更等)を予定する信用保証協会所定の書式による事業承継計画を有する法人であること。または、2020年1月1日〜2025年3月31日に事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない法人。

- ・下記(1)〜(4)のすべての要件を満たすこと

(1)資産超過であること

(2)返済緩和中ではないこと

(3)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること

(4)法人と経営者の分離がなされていること

(3)の「EBITDA有利子負債倍率」とは、借入がキャッシュフローに占める割合のことを指します。具体的には下記の計算式で算出可能です。

<EBITDA有利子負債倍率の算出式>

EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債−現預金)÷(営業利益+減価償却費)

EBITDA有利子負債倍率に関する要件は、事業承継特別保証制度が始まった当初「10倍以内」と定められていましたが、2022年8月31日より緩和され、「15倍以内」が新たな要件となりました。

事業承継特別保証制度を活用することにより、経営者保証を解除できる可能性があります。後継者にかかる負担をできるだけ軽減し、事業承継を円滑に進めたい事業者さまは、事業承継特別保証制度の活用を検討されてはいかがでしょうか。

(※)出典:中小企業庁「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策について」

事業承継の進め方

M&A等の親族外承継を進めるには、事前に進め方を確認しておくことが重要です。具体的にどのような手順を踏めばよいか、事業承継の進め方を6つのステップに分けて見ていきましょう。

1. 事業承継に向けた準備の必要性を認識する

事業承継を円滑に進めるには、経営者自身が早めに準備を進める必要性を認識することが重要です。後継者への引き継ぎは、事務処理のみで完結するものではありません。後継者が独り立ちして会社の舵取りをできるようになるまで、時間をかけて少しずつ準備を進めていく必要があります。

また、事業資産や経営資源を整理し、後継者へと引き継げる状態にするには計画性も求められます。事業承継をするには最短でも5年の期間は必要と見て、これらの準備を着実に進めていかなくてはなりません。

いざ、事業承継が必要な時期に差し掛かっても慌てないために、早期から認識しておくことをおすすめします。

2. 経営状況・経営課題の可視化

次に取り組むべきことは、現在の経営状況を明らかにし、経営課題を洗い出しておくことです。経営課題は、円滑な事業承継の障壁となります。現状の経営体質や経営資源、財務状況をはじめ、事業の将来性等を可視化し、事業承継に向けて取り組むべき課題を明確にしておきましょう。

なお、経営課題は後継者に引き継ぐまでに解決しておくのが理想ですが、すべての課題をクリアするのは現実的ではないかもしれません。場合によっては、後継者に課題を委ねることにもなります。

いずれにせよ、後継者が現状の経営状況を正確に把握し、取り組むべき課題を見極められるよう、経営課題はしっかりと可視化しておくことが大切です。

3. 事業承継に向けた経営改善に取り組む

事業承継を成功させるには、できるだけ良好な状態で会社を後継者へと引き継ぐ必要があります。事業承継を決めたら経営改善にも取り組み、解決できる課題については極力改善しておくことが大切です。

具体的には、下記の取組等が挙げられます。

・本業の競争力強化

事業承継後も安定的な売上・利益を確保し続けていく上で、本業の競争力強化は第一に取り組むべき課題といえます。競争優位性のある商品・サービスの強化や技術力の向上、人材育成、採用活動の強化等を推進し、自社の強みを際立たせると同時に弱みの改善も図りましょう。

また、中小企業等経営強化法にもとづく「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受けるのもひとつの方法です。経営力向上計画が認定されると、金融支援や法的支援を受けられるようになるため、事業承継に向けた経営改善に役立つ可能性があります。

・経営体制の総点検

現状の経営体制を総点検し、後継者が事業運営をしやすい環境を整えておくことも大切なポイントです。役職者の職務権限の明確化や、規定・マニュアル類の整備等、業務効率化や内部統制の強化を行います。

・財務状況の把握と信用力の強化

簿外債務の有無や資産の実在性を確認する等して、実態としての資産・負債を含む財務状況を正確に把握し、的確な経営判断ができる状態にしておくことも重要です。正確な財務状況を金融機関や取引先等に説明することで企業の信用力を強化できるだけでなく、資金調達力の向上や取引先の拡大にもつながります。

また、現経営者が会社の債務を保証している場合や、会社の債務について担保を提供している場合、後継者も同様の債務保証、担保提供を求められることも少なくないため、あらかじめそのような債務の圧縮を検討することも重要です。

・業績が悪化している場合は事業再生も視野に入れる

現在、業績が悪化している場合には、事業承継後に後継者が苦労することは目に見えています。こうした場合は、事業承継を機に事業再生へと踏み切ることも視野に入れる必要があります。

具体的には、法的整理のうちの再生手続(民事再生手続・会社更生手続)のほか、私的整理(特定調停や中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドライン、地域経済活性化支援機構、事業再生ADR制度の利用)が選択し得る主な手段となります。適切な債務整理手続を行うと、事業を健全な状態で後継者に引き継ぎやすくなり、後継者の負担軽減が期待できます。

なお、経営者が企業の債務を連帯保証している場合には、経営者自身の連帯保証債務の整理も併せて検討する必要があります。これらの検討には専門的な知見が必要ですので、事業再生を選択する際には、早めに専門家や金融機関に相談しておくことが大切です。

4. 事業承継計画の策定

事業承継に向けた中長期の方向性や目標は、事業承継計画書にまとめます。事業承継の具体的な時期を明確にした上で、課題の整理と具体的な目標設定を盛り込んでおくことが大切です。

事業承継計画を策定する際の注意点や、第三者承継を選択する際のポイントについて以下に挙げます。

・自社の価値観や信条等を明確化する

事業承継計画の策定に先立ち、自社の価値観や信条、現経営者の事業に込めた思い等も明確化しておきましょう。後継者に経営を託した後も、経営理念が揺らぐことなく事業の軸として引き継がれていくと、企業としての信頼性や強みを維持していくことができます。将来に向けた計画だけでなく、過去から現在に至る事業の足跡を振り返っておくことも重要です。

・事業承継計画を策定する

事業承継計画は現経営者が把握していれば良いものではなく、事業を引き継ぐ後継者や従業員といった関係者間で共通認識を形成しておく必要があります。事業承継計画書の作成自体が目的化することのないよう、関係者間で意識の共有を図ることを重視してください。

また、企業を取り巻く環境は刻々と変化していきます。市場環境や顧客ニーズの変化、技術の進歩等も加味し、事業の様々な可能性も見込んで事業承継計画を策定することが重要です。

さらに、具体的な事業承継の時期を設定した上で、いつまでに何を進めておく必要があるのかも明確にしていきます。事業承継と一口に言っても、親族承継・社内承継・第三者承継のいずれの選択をするかによって、必要な準備は大きく異なるはずです。ゴールを明確にした状態で計画を策定していくという手順は忘れないようにしてください。

5. M&A等のマッチング実施

第三者承継を選択する場合は、M&A仲介機関の選定や譲渡条件の検討を進めておく必要があります。近年はオンラインマッチングサービスで、譲渡先を探す企業も増えてきています。

SMBCのM&A情報掲載サイト「Alliance Research」では、SMBCの法人口座をお持ちのお客さまは、匿名化した売手・買手案件の登録や閲覧等を無料でご利用いただけます。

6. 事業承継・M&Aの実行

事業承継計画に沿って、資産の移転や経営権の移譲も進めていきます。M&Aによる事業承継を選択する場合には、譲渡先との事前の条件交渉も必要です。その後、決定した条件にもとづき譲渡を行います。

事業承継は長期間に及ぶケースが大半のため、実行段階で状況が変化することも珍しくありません。計画との相違を随時注視し、必要に応じて計画の修正を行いましょう。

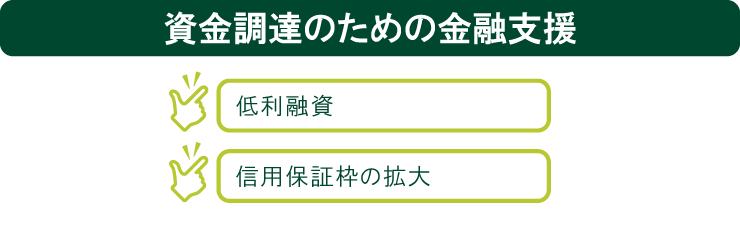

資金調達のための金融支援

事業承継を行う際には、自社株式の買取や相続・贈与による資産取得に関して、まとまった資金が必要になる場合があります。資金調達に活用できる金融支援策について、経営承継円滑化法にもとづく、下記に挙げる諸制度の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

なお、資金調達のための金融支援を受けるには、経営承継円滑化法にもとづく認定手続が必要です。認定を得るための申請は、まず必要書類(戸籍謄本・従業員数証明書等)を各都道府県へ提出します。都道府県知事による認定を受けた後、必要書類に認定書を添付し、信用保証協会や日本政策金融公庫等に提出してください。

低利融資

低利融資は、経営承継円滑化法にもとづく融資制度です。事業承継に伴う自社株式・事業資産の買取や、相続税・贈与税の支払に活用できます。日本政策金融公庫の場合、上限は7億2,000万円(うち運転資金として4億8,000万円)で、通常の融資と比べて金利が低く設定されているのが特徴です。

信用保証枠の拡大

経営承継円滑化法にもとづく認定を受けた企業・個人事業主に関しては、事業承継に伴う信用保証協会の保証付融資の信用保証枠が拡大されます。具体的には、普通保険の場合は2億円、無担保保険の場合は8,000万円、特別小口保険の場合は2,000万円まで信用保証枠の拡大が可能です。

経営承継円滑化法による事業承継支援

事業承継に伴って様々な資金が必要になったり、事業用資産に贈与税や相続税といった税負担が生じたりすることは十分に想定されます。こうした事態に対応するために、経営承継円滑化法では事業承継支援の方策を講じています(※)。主な事業承継支援は、「金融支援」と「税制支援」の2つです。

(※)出典:中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」

金融支援

経営承継円滑化法にもとづき、事業承継に対する金融支援が適用される要件は下記のとおりです。

<事業承継に対する金融支援の適用要件>

- ・中小企業基本法上の中小企業者であること(上場企業・医療法人・社会福祉法人・外国会社は除く)

- ・事業承継後に売上高の減少や相続税負担が生じていること

- ・貸付を受けた資金が株式・事業用資産の買取資金や相続税の納税、遺留分減殺請求に使用されること

上記の条件を満たすことにより、融資と信用保証の特例措置が適用されます。信用保証協会の通常保証枠とは別枠が用意されることにより、事業承継の際に必要となる資金が準備しやすくなるのです。

税制支援

経営承継円滑化法では、事業承継に伴う税負担の軽減措置も用意しています。具体的には「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」と「個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」の2つです。

<事業承継に伴う税負担の軽減措置>

・非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度

非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度とは、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業について、株式などの贈与・相続に関わる納税を猶予または免除する制度です。

・個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度

個人事業主については、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度により、事業用資産などの贈与・相続に関わる税負担が軽減されます。

これらの税負担の軽減措置を活用することにより税負担が軽減され、事業承継をより円滑に進められる可能性があります。事業承継を予定している経営者の方は、こうした制度の活用についても検討されてはいかがでしょうか。

事業承継をお考えの際は、オンラインマッチングサービスの利用検討も

事業承継は企業にとって極めて重要な決断となります。事業承継を検討している際は、事業承継の全体像を把握した上で、早めに準備を進めていくことが重要なポイントです。

事業承継に際してM&Aを選択肢のひとつとして検討している経営者の方は、下記「資料請求はこちら」より資料をダウンロードの上、ぜひ「Alliance Research」のご利用をご検討ください。Alliance Researchは、お客さまのご意思とペースを第一に、企業や事業の新たな可能性を拓く出会いの支援をさせていただくオンラインマッチングサービスです。

SMBCの法人口座をお持ちのお客さまであれば、匿名化した売手・買手案件の登録や閲覧をはじめ、チャットによる情報交換等を無料でご利用いただけます。自社に適した事業承継先を探す手段のひとつとして、Alliance Researchをご活用されてはいかがでしょうか。

(※)2024年3月8日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。