- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 起業するには?会社設立の手続・流れ・費用・必要な準備を解説

企画

公開日:2022.03.30

更新日:2025.03.24

起業するには?会社設立の手続・流れ・費用・必要な準備を解説

起業は、働き方の選択肢として、またキャリア形成の手段として注目されています。しかし、実際に起業するには、どのような手続が必要で、何から準備すればよいのでしょうか。本記事では、個人事業主としての起業と法人としての起業の違い、会社設立の具体的な手続と流れ、必要な費用、事前に準備すべきことについて詳しく解説します。事業計画書の作成、会社設立後の運営のポイントまで、起業を成功に導くための実践的な情報をお届けします。

起業を考える前に知っておくべきこと

起業を考える上で知っておくべき基本的な知識や、起業家として成功するための心構えについて解説します。

起業のメリット・デメリット

起業は、自分の理想とする働き方を実現し、社会に貢献できる魅力的な選択肢です。しかし、成功の裏には多くの苦労やリスクも伴います。起業のメリットとしては、自分の裁量で仕事を進められることや、成功報酬を自ら享受できる点が挙げられます。また、社会貢献を実感できることも大きなやりがいです。一方、デメリットとしては、収入が不安定になることや、時には事業の責任を一人で抱え込む必要がある点が挙げられます。また、軌道に乗るまでは長時間労働が続く可能性もあります。起業を検討する際は、メリットだけでなくデメリットも理解し、自分の適性や覚悟を慎重に判断することが重要です。

起業家の心得

起業家には、困難に立ち向かう不屈の精神と、常に学び続ける探求心が必要です。事業は計画通りに進むとは限りません。予期せぬ問題や壁に直面した時、諦めずに解決策を探し続ける粘り強さが求められます。また、市場や顧客のニーズは常に変化するため、最新の情報を収集し、柔軟に対応できる能力も必要です。さらに、経営、マーケティング、財務、法律など、幅広い知識を習得し、総合的な判断を下せるように準備しておくことも大切です。

起業形態の選択:個人事業主 or 法人

起業には、個人事業主と法人という2つの形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶべきかは事業内容や規模によって異なります。ここでは、それぞれの特徴や違い、法人化のタイミングについて詳しく解説します。

個人事業主

個人事業主は、手続が簡単で費用も安く、比較的気軽に始められる起業形態です。税金面では、所得税が課税されますが、青色申告を行うことで節税効果も期待できます。個人事業主のメリットは、自由度が高く、自分のペースで事業を進められる点にあります。一方、デメリットとしては、法人と比較した時に社会的信用度が低く、資金調達の選択肢が少ない点が挙げられます。また、事業上の責任は個人に及ぶため、注意が必要です。

法人

法人は、個人事業主と比較した時に社会的信用度が高く、資金調達の選択肢が多様な起業形態です。税金面では、法人税が課税されますが、個人事業主に比べて節税効果が高い場合があります。法人のメリットは、事業の成長に合わせて組織を拡大しやすい点にあります。一方、デメリットとしては、設立手続が複雑で費用も高く、事務作業が増える点が挙げられます。また、法人には様々な種類があり、事業内容や規模に合わせて適切な形態を選ぶ必要があります。

法人化のタイミング

法人化のタイミングは、一般的に、売上1,000万円、利益500万円が一つの目安と言われています。しかし、これはあくまで目安であり、事業の規模や内容、将来の展望によって異なります。たとえば、事業規模が大きく、従業員数が多い場合は、法人化することで組織運営がしやすくなる場合があります。また、社会的信用度を高めたい場合や、大規模な取引を行いたい場合も、法人化が有利に働くことがあります。税金面では、法人化によって節税効果が期待できる場合がありますが、税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

個人事業主から法人への切替

個人事業主から法人への切替は、事業の成長に合わせて検討されることが一般的です。手続としては、まず会社を設立し、その後、個人事業を廃業します。個人事業主から法人への切替には、費用や税金、社会保険など、様々な注意点があります。事前に専門家(税理士、弁護士など)に相談し、十分な準備をしてから切り替えることが重要です。

起業前に準備しておくべきこと

「雇われる働き方」から「雇われない働き方」へのキャリアチェンジは、非常に魅力的である反面、大きなリスクを伴います。起業へとキャリアの舵を切る決意をしたら、まずは必要な準備を計画的に進めることから始めましょう。

ここでは、起業する時に検討すべきことのほか、起業前にはどのようなことを準備しておけばいいのか、順番にご説明します。

起業する時に検討すること

起業するにあたって検討しておきたいこととして、「起業の目的」と「市場のニーズ」が挙げられます。いずれも起業後に事業が軌道に乗るかどうか、起業を成功させられるかを大きく左右する要素となるため、しっかりと検討しておく必要があるでしょう。

・起業の目的

起業する際には、なぜ自分は起業したいのか、起業を通して何を実現したいのかを明らかにしておく必要があります。

起業の目的を検討する際には「誰に何を届けたいのか」「世の中にどのような価値を提供したいのか」といった本質的な部分を固めておくことが重要です。起業の目的をしっかりと固めておけば、起業後に困難な状況に見舞われたとしても、目的を見失わずに事業を営んでいくことができるでしょう。

・市場のニーズ

ご自身がやりたいこと・取り組みたいことを思う存分できるのが起業のメリットです。しかし、ビジネスとして成立させるには、市場ニーズが存在することが条件となります。トレンドや話題性だけで判断するのではなく、長い目で見た時に普遍的なニーズのある事業かどうかは、十分検討しておく必要があります。

現状の市場規模や競合他社の業績推移、新規参入者の動向等についても入念にリサーチし、市場のニーズを把握しておくことが重要です。起業する前には客観的なデータを基にニーズの有無や市場の動向を捉え、参入すべき市場を見極めることをおすすめします。

続いては、起業前に準備しておくべきことを順番に見ていきましょう。

1. 事業計画書を作成する

事業計画書は、起業の方向性や創業者の考えのほか、起業を成功させるための行動プロセス等を言語化し、書類にまとめたものです。事業計画書を書くと頭の中が整理され、起業の成功に向けて足りないものや余計なもの、より良いアプローチの仕方等を可視化することができます。

具体的には、次に挙げるような内容について検討し、記載します。

・事業の内容

起業する業界と、展開する事業の内容を決定します。

・想定する顧客

提供する製品やサービスの対象となるユーザー像を具体的にイメージして、記載します。年齢や性別から家族構成、職業、趣味等に至るまで細かく想定したペルソナを作っておくと、マーケティングの戦略策定の際にも活用できます。

・競合他社の強みと自社の優位性

競合他社の強みを洗い出した上で、自社の製品やサービスの優位性について客観的なデータと共に記載します。

・資金計画

起業には様々な資金が必要です。オフィスの賃料、設備費、什器費等、設備資金と運転資金について細かな見積もりを出しましょう。

・損益計画、収支計画

事業計画書通りに事業を進めた場合に、予想される売上高や損益を検討します。

2. 資本金を準備する

事業計画が固まったら、資本金の準備に移ります。2006年の会社法の施行に伴い最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から会社を設立できるようになりました。一方、資本金は返済の必要がない純資産であり、金額が大きければ大きいほど財務体質の安定性を証明するものでもあります。

一定の信用力が得られる額であることを前提に、事業計画書の資金計画を踏まえて資金準備を始めましょう。一般的には初期費用に加えて、3ヵ月から半年程は売上がゼロでも事業を継続できる金額があると安心と言えます。

会社設立にかかる費用

会社設立には、様々な費用がかかります。設立登記費用だけでなく、印鑑作成費用や専門家への依頼費用なども考慮に入れる必要があります。ここでは、会社設立にかかる費用とその内訳、費用を抑える方法について解説します。

設立登記費用

会社設立にかかる費用は、主に設立登記費用とその他の費用に分けられます。設立登記費用としては、登録免許税と定款認証手数料が挙げられます。登録免許税は、資本金の額によって異なり、定款認証手数料は、公証役場によって異なります。

その他費用

その他の費用としては、印鑑作成費用、専門家への依頼費用、資本金などが挙げられます。印鑑作成費用は、実印、銀行印、角印など、必要な印鑑の種類によって異なります。専門家への依頼費用は、会社設立の手続代行や、税務・法務に関する相談料などが挙げられます。資本金は、会社設立時に必要な資金であり、事業内容や規模によって異なります。

費用を抑える方法

会社設立にかかる費用を抑える方法としては、自分で手続を行う、専門家紹介サービスを利用する、資本金を最小限にするなどが挙げられます。自分で手続を行う場合は、時間と手間がかかりますが、費用を抑えることができます。専門家紹介サービスを利用する場合は、信頼できる専門家を見つけることができます。資本金を最小限にする場合は、事業に必要な資金を十分に確保する必要があります。

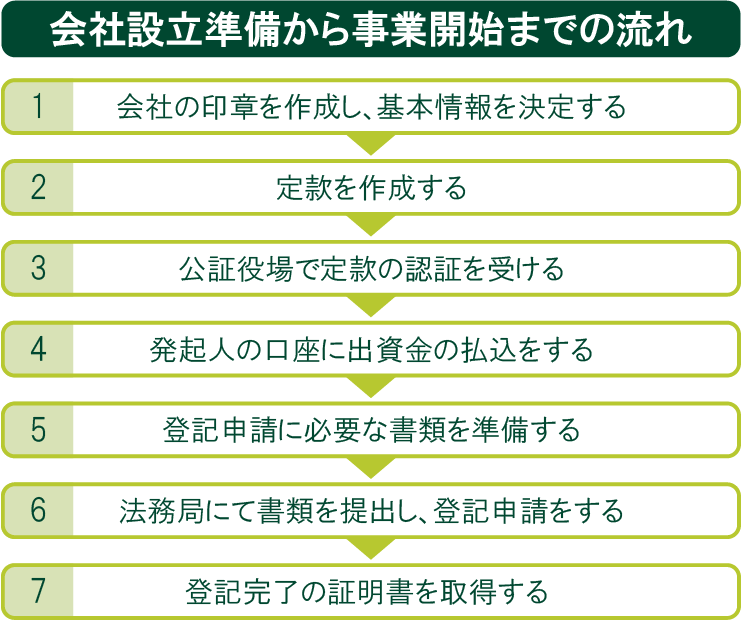

会社設立準備から事業開始までの流れ

ここまでは、起業前に準備しておくべきことについて説明しました。続いては、会社を設立する上で必要な準備から、事業開始までの流れをご紹介します。

1. 会社の印章を作成し、基本情報を決定する

近年の商業登記法の改正により、会社実印の登録は任意となりました。しかし、会社設立後に実印が必要になるケースも想定されることから、設立時に作成し、会社実印の登録を行っておくと便利です。また、いずれ必要になる角印、銀行印等も用意しておくと、法人実印を使い回して紛失したり悪用されたりするリスクを軽減できます。作成に時間がかかる場合もあるため、早めに発注しておきましょう。

次に、定款にも掲載する「基本情報」を決定します。決めるべき基本情報の項目は、下記の通りです。

<基本情報の記載項目>

- ・会社名(商号)

- ・本店所在地

- ・事業目的

- ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

- ・発起人の氏名(名称)および住所

2. 定款を作成する

定款は、前述した基本情報や、基本的なルールを記した書類です。定款に記載する事項は大きく3種類あり、中には会社法で必須とされているものもあります。必須項目で記載漏れがあると無効になるので注意しましょう。

記載すべき事項の種類は、強制の程度によって下記の3つに分かれています。

<定款の記載事項の種類>

・絶対的記載事項:下記の6つを必ず記載する。

- (1)商号

- (2)目的

- (3)本店所在地

- (4)設立に際して出資される財産の価額または最低額

- (5)発起人の氏名または名称および住所

- (6)発行可能株式総数

・相対的記載事項:記載は必須ではないが、該当する場合は記載しなければ効力を生じない。下記のような事項が該当する。

- (1)株式の譲渡制限に関する規定

- (2)取締役会、監査役等の設置

- (3)役員の任期の伸長または短縮

・任意的記載事項:記載は必須ではない。下記のような事項が該当する。

- (1)事業年度

- (2)取締役等の役員の数

- (3)定時株主総会の招集時期

3. 公証役場で定款の認証を受ける

株式会社や一般社団法人等は、定款が正しい手続を経て作成されたものであることを証明するため、公証役場で認証を受けなくてはなりません。下記の必要書類等を用意して、本店所在地と同じ都道府県の公証役場で認証を受けましょう。

<定款の認証を受ける際に必要な主なもの>

- ・定款 3部

- ・3ヵ月以内に発行された、発起人全員の印鑑証明書 各1通

- ・発起人全員の実印

- ・現金

用意する現金の内訳としては、下記の通りです。

<用意する現金>

- ・認証手数料:認証1件につき15,000〜50,000円

- ・設立登記申請用の謄本代:謄本1ページにつき250円

- ・収入印紙代:40,000円(株式会社の場合のみ)

4. 発起人の口座に出資金の払い込みをする

定款の認証が確定したら、定款に記載した出資金額を所定の銀行口座に振り込みます。この段階では会社名義の銀行口座は存在しないため、振込先は発起人の個人口座となります。

入金後は、確実に入金した証拠を残すため、下記の通帳のページのコピーをとっておきましょう。

<出資金払い込みの際にコピーをとっておくべき通帳のページ>

- ・振込をした発起人の個人口座の通帳の表紙

- ・通帳の表紙をめくった1ページ目(氏名、支店、口座番号等が記載されているページ)

- ・通帳の振込内容(入金額)が記載されているページ

5. 登記申請に必要な書類を準備する

法務局で登記申請をする際には、下記のような書類が必要となりますのでしっかり準備しておきましょう。なお、下記は取締役会を設置しない株式会社の設立に必要となる書類になりますので留意してください。

・登記申請書

登記申請書には、社名(商号)、本店所在地、登記の事由、登記すべき事項、課税標準金額、登録免許税の額、添付書類、申請年月日、代表者の住所・氏名、管轄法務局の名前を記載し、法人実印を押します。

・定款

認証を受けた定款の内、1部(謄本)を提出します。

・発起人の決定書

発起人の決定書には、本店の番地まで含めた具体的な所在場所について決定したことを記載します。なお、定款に番地まで含めた具体的な所在場所を記載していれば、発起人の決定書は不要です。

・登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙には、登録免許税分の収入印紙を貼付します。登録免許税額は資本金額によって異なります。

・取締役の就任承諾書

取締役の就任承諾書には、設立時に取締役への就任を承諾したことを記します。

・代表取締役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾書には、設立時に代表取締役への就任を承諾したことを記します。設立時取締役が1名で、設立時代表取締役と兼務している場合は不要です。

・取締役の印鑑証明書

設立時取締役への就任を承諾した人の印鑑証明書が必要です。

・出資金の払い込みを証明する書類

定款に記載した出資金を振り込んだ銀行口座の、通帳のコピーが必要です。

・印鑑届書

法人実印の届け出のための印鑑届書が必要です。

・登記すべき事項を記載・記録した書類、またはCD-R

登記すべき事項を記載・記録したものが必要となりますが、これは、PCで作成して印刷した書類でも、CD-Rでも問題ありません。作成手順や記載方法については法務省のウェブサイトで確認することができます。

6. 法務局にて書類を提出し、登記申請をする

法務局へ必要書類を提出します。書類の不備がなければ、登記は4日程で完了します。

7. 登記完了の証明書を取得する

無事に会社の登記が完了したら、そのことを示すための証明書を取得します。

<登記完了後に取得が必要な証明書>

- ・登記事項証明書(登記簿謄本)

- ・印鑑証明書(法務局から印鑑カードの交付を受けた上で取得)

会社設立時はするべきことが多く、何度も法務局に行く時間が取れないと言う人も少なくありません。上記2つの証明書の内、登記事項証明書(登記簿謄本)の交付は、わざわざ法務局に出向かずとも法務局のサイト上で利用できる登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」でも行うことができます。平日21時まで申請できるため、活用することをおすすめします。

会社設立の手続が完了したら、資金管理のために法人口座を開設しよう

口座の名義が、設立した会社名になっているものを「法人口座」と言います。法人として事業をする場合、個人名義の口座で取引をすることに問題はありませんが、公私混同を疑われたり、管理の手間が増えたりする懸念があります。

会社設立後は、会社の資金と個人の預金を明確に区別して管理すると良いでしょう。代表者1人の会社であっても、法人と個人は別人格であることを念頭に置き、事業資金とプライベートの預金は厳密に区別する必要があります。

事業に関わる資金とプライベートの預金を明確に分けるには、会社設立後できるだけ早い時期に法人口座を開設することをおすすめします。会社の資金は法人口座で扱うことにより、プライベートの預金とは別々に管理できるからです。法人口座の開設時には金融機関側で所定の審査を行うことから、個人口座と比べて開設までに時間がかかる傾向があります。開設の申込は早めに行っておくのがおすすめです。銀行によって必要な書類は異なりますが、一般的には商業登記簿謄本、定款、法人実印、法人実印の印鑑証明書、代表者の実印と印鑑証明書、代表者の身分証明書等が必要です。

起業に必要な知識

起業すると、あらゆる経営判断をご自身で行うことになるのは必然です。そのため、経営者として不可欠な知識はどのようなものなのかを押さえておく必要があるでしょう。

続いては、起業するにあたって経営者に求められる知識について解説します。

経営に必要な管理会計

会計には大きく分けて、「管理会計」と「財務会計」があります。財務会計が株主や取引金融機関といった社外の利害関係者向けであるのに対して、管理会計は社内向けの会計という点が大きな違いです。

管理会計を学んでおけば、自社が置かれている状況を正しく認識し、適切な意思決定を行えるようになります。たとえば、売上が十分に確保できていても手元資金がなければ黒字倒産する可能性もありますので、こうしたリスクを回避するためにも、客観的な数字を基に業績評価や改善点の洗い出しを判断できるようにしておくことが大切です。

決算書の読み方

決算書とは、主に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の5つの書類のことを指します。中でも貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書は「財務三表」と呼ばれ、企業の経営成績や財務状態を表す重要書類です。

経営者にとって決算書は、いわば会社の健康状態を表す書類と言えます。健康診断結果の見方がわからなければご自身の健康状態を正しく把握できないように、決算書の読み方がわからなければ自社の経営状態を正確に判断することは難しいでしょう。決算書の読み方は、経営に必要な知識として必ず押さえておく必要があります。

資金計画の立て方

資金計画を立てることも起業をする上で不可欠です。資金計画は準備期間から開業するまでの3ヵ月間と、開業から3ヵ月後までの期間の金銭の流れを計画することをおすすめします。資金計画を立てると、起業しようとしているビジネスモデルが金銭面で成り立つか否かを判断することもできるでしょう。適切な資金計画を立てることは、適切な資金繰りを行う上で重要となります。

なお、資金計画に必要な知識は膨大なため、起業の準備期間の内から焦らず少しずつ習得していってください。

起業後の運営:事業を成功させるために

起業は、事業を始めることがゴールではありません。事業を継続し、成長させていくためには、資金繰りや組織運営、事業戦略など、様々な課題を克服する必要があります。ここでは、起業後に事業を成功させるためのヒントを解説します。

資金繰り

起業後の運営において、資金繰りは非常に重要な要素です。売上管理を徹底し、無駄な経費を削減することで、資金繰りを改善することができます。また、必要に応じて、融資や投資などの資金調達を検討することも重要です。資金繰りがうまくいかないと、黒字倒産してしまう可能性もあるため、常に資金状況を把握し、適切な対策を講じる必要があります。

組織運営

事業が成長するにつれて、組織運営も重要になってきます。人材採用、教育、評価制度などを整備し、従業員のモチベーションを高めることが大切です。また、組織体制を構築し、各役割分担を明確にすることで、業務効率を向上させることができます。組織運営がうまくいかないと、従業員の離職や業績の低下につながる可能性があるため、十分な注意が必要です。

事業戦略

事業を成功させるためには、適切な事業戦略が不可欠です。市場分析を行い、競合との差別化を図ることで、顧客に選ばれる商品やサービスを提供することができます。また、事業計画を定期的に見直し、状況に合わせて柔軟に対応することも重要です。事業戦略が曖昧だと、方向性を見失い、事業が失敗してしまう可能性が高まります。

起業の成功には、事業開始までの準備が不可欠

起業を決めてから実際に起業するまで、様々な準備や手続が必要なことをご紹介しました。起業を成功させるには、正しい情報を十分に収集すると共に、必要な知識を身に付け着実に準備を進めていくことが大切です。

最後に三井住友銀行の法人ネット口座のTrunkをご案内します。三井住友銀行は、起業家の頼れるビジネスパートナーとして創業期をサポートします。

【Trunkの特徴】

各種手数料が業界最安値水準

- ・月額利用料は無料

- ・振込手数料は、当行宛ては0円、他行宛ては145円

お申し込みはスマホで最短20分

- ・最短翌営業日に開設可能

- ・郵送・来店不要、オンライン完結のお申し込み

社会保険料・税金・日本政策金融公庫等の自動支払に対応

- ・社会保険料、日本政策金融公庫、経営セーフティ共済を口座振替で支払い可能

経営・業務をサポートする各種付帯サービス特典

- ・三井住友カード ビジネスオーナーズ、SMBCクラウドサイン、stera packをお得にご利用可能

- ・Google WorkspaceやMicrosoft 365等各種SaaSサービスもお得にご案内

法人口座を開設する際には、Webから簡単にお手続を進められる三井住友銀行の法人ネット口座のTrunkをぜひご検討ください。

(※)2025年3月24日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士等専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。

(※)本記事は株式会社Apolloに制作を一部委託しております。

※「会社設立準備から事業開始までの流れ」の内容について監修