- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 総務に関する記事

- NDA(秘密保持契約)とは?締結時のポイントや、電子契約のメリットを解説

総務

公開日:2022.12.28

NDA(秘密保持契約)とは?締結時のポイントや、電子契約のメリットを解説

自社の経営情報や技術情報、顧客情報などを他社に開示する際、当該自社の情報の第三者への漏洩や不正利用を防ぐためにNDA(秘密保持契約)を締結します。NDAは他社に情報を開示して自社のビジネスを推進する際に、自社の資産や利益を守る上で欠かせないものです。

昨今のビジネスプロセスのデジタル化によって、NDAにもセキュリティ性が高く、締結を効率的に行える電子契約が活用されるようになっています。本記事では、NDAの概要や締結すべきタイミング、締結時のポイント、規定事項の例のほか、NDAは電子契約で進めるほうが望ましい理由や、具体的なメリットなどについて解説します。

NDAとは、自社の情報の開示を制限する契約のこと

ビジネスを行う上で、自社が保有する情報を他社に開示しなければならないケースは多々あります。たとえば業務提携のために、これに必要な自社の経営情報や技術情報、顧客情報などを提携先と共有する場合などです。こうした情報は、開示側にとって重要で、機密性の高い場合も少なくありません。自社情報の開示にあたっては、万が一にも漏洩したり、不正利用されたりしないよう、十分気をつけなければなりません。

そこで、提供した情報を他社が本来の用途以外の目的で利用することや、第三者に開示することを法的な拘束力をもって制限するために交わされるのがNDAです。NDAは、Non-Disclosure Agreementの頭文字を取ったもので、日本語では「秘密保持契約」のほか「機密保持契約」などと題して締結されます。実際に生じる法的効果は契約書の規定内容次第であり、タイトルだけで違いは生じません。

NDAを締結すべきタイミング

NDAを締結するタイミングは、情報を開示する側にとって漏洩や不正利用を防止したい自社の情報を開示するより前とする必要があります。NDAの締結前に情報を開示してしまうと、情報を競合先に開示されたり、大切な技術を利用されたりするリスクが高まるからです。締結が必要となる具体的場面としては、大きく下記の4つが考えられます。

商談や打ち合わせを行うとき

商談や打ち合わせで自社の商品・サービスのメリットや技術連携の効果などを理解してもらうには、一定の自社情報を開示する必要があります。取引や連携が成立せずその後の契約の締結に至らなかった場合にも備えて、漏洩や不正利用を防止したい自社の情報はNDAを締結してから開示する必要があります。

取引を開始するとき

商談が成立して取引を開始すると、より重要な情報の開示が取引先から求められることがあります。漏洩や不正利用を防止したい自社の情報の開示を伴う場合には、取引開始前に、必ずNDAを締結しましょう。

資本提携・業務提携を検討するとき

資本提携や業務提携にあたっては、経営情報といった秘密情報を開示することも必要になってきます。万が一、漏洩すれば、自社の経営や株価に大きな影響を及ぼす可能性もあります。資本提携や業務提携の検討の際には、すみやかにNDAを締結する必要があります。

共同制作や共同開発で、技術情報等を開示するとき

お互いの技術やノウハウを持ち寄って製品やサービスを開発する際にも、自社にとって重要な情報の開示が必要となるのが通常です。この場合も、情報の目的外の利用によって自社に損害が生じるのを防止するため、NDAを締結しておくことが必要です。

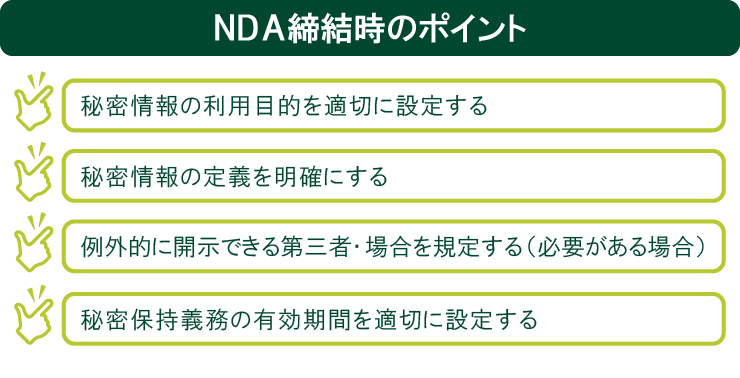

NDA締結時のポイント

NDAの締結にあたっては、「何のための開示か」、「何を守るのか」を明確にし、「例外はあるか」、「いつまで守るのか」などを定めておきます。具体的には、NDA契約の規定において、下記の4つの点を意識することが重要です。

秘密情報の利用目的を適切に設定する

NDAを締結する目的は、自社の情報を「本来の目的」以外の目的で利用することや、第三者に開示することを法的な拘束力をもって制限することです。「本来の目的」以外の目的での利用を防止するため、秘密情報を利用できる「本来の目的」(利用目的)を適切に設定することが重要です。設定する利用目的が狭過ぎると本来の目的が果たせない、広いまたは抽象的過ぎると他社による利用について目的外利用であると主張することが難しくなるという不都合が生じます。秘密情報の利用目的は適切に設定することが重要です。

秘密情報の定義を明確にする

秘密情報といっても、開示された情報全てを対象とするのか、開示者が秘密であると示したもののみとするのか、書面のみなのか口頭の情報を含むのかなどその対象はさまざまです。今回の契約においてどこまでを秘密情報として扱うのか、秘密情報の定義を明確にし、NDAに明確に規定することが重要です。

例外的に開示できる第三者・場合を規定する(必要がある場合)

例えば、資本提携・業務提携においては、秘密情報をグループ会社に開示する必要が生じることがあります。自ら秘密保持義務違反を生じないため、グループ会社など第三者に秘密情報を共有する必要がある場合には、例外的に開示できる第三者・場合をNDAに規定をしておくことが重要です。

秘密保持義務の有効期間を適切に設定する

定めるべき秘密保持義務の有効期間は、秘密情報の内容・性質や会社の方針によって個別に設定します。まず、有効期間を有期としてよいか、無期とする必要がないかを検討します。有期とする場合、3年、5年といった期間とされることもありますが、秘密情報の内容・性質や会社の方針に合わせて適切に設定することが重要です。

NDAの規定事項

ここでは、NDAの規定事項についてご紹介します。契約書にはどのような事項の規定が必要となるのか、具体例を見ていきましょう。

業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書

業務提携や業務委託等が本格化する前の検討段階では、下記のような事項を規定します。

<秘密保持契約書における規定の例>

- ・秘密情報の利用目的

- ・秘密情報の定義

- ・秘密情報の開示を受けた場合の義務(目的外利用の禁止、第三者への開示の禁止等)

- ・秘密情報の取扱いについて(管理の方法等)

- ・返還・削除義務

- ・損害賠償

- ・有効期限、存続条項

NDAは電子契約でも締結ができる

現代社会では、IT化の進展に伴い、紙ベースの書類を削減する企業が増えました。なお、NDAも電子契約によって締結することが可能です。ここでは、NDAが電子契約に適している理由のほか、電子契約の概要と安全性について紹介します。

NDAが電子契約に適している理由

さまざまな契約書の中でもNDAは、締結頻度が高く、早期に締結する必要がある場合が相応にあります。

例えば、プロジェクトにおける業務委託先の企業を選定する際、業務委託候補先である企業5社とNDAを締結した後に、プロジェクト内容を具体的に説明し、よりパフォーマンスに期待のできる業務委託候補先1社と業務委託契約を締結することがあります。この場合、業務委託契約は1社、NDAは5社と締結することになります。

NDAは、紙の契約書でのやりとりよりも、契約締結業務の簡素化や郵送時間の省略化などの観点から、電子契約に適しているといえます。

電子契約の概要と安全性

電子契約とは、電磁的記録で作成・締結する契約のことです。電磁的記録とは、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、PDF等の電子データに電子署名を行います。インターネットを介して契約を締結する電子契約では、その記録が改ざんされていないという「真実性の確保」が求められる場合があり、電子証明書やタイムスタンプの付与が必要となることがあります。電子証明書やタイムスタンプの付与に対応するために、電子契約システムを通して行うことが一般的です。

なお、電子契約システムは、IPアドレスによるシステムへのアクセス制限や、承認権限の設定といったことも可能です。データの保管についても、システム側で適切なバックアップが行われますので、安全性は高いといえるでしょう。

電子契約の特徴などについては、「こちら」の記事もご参考ください。

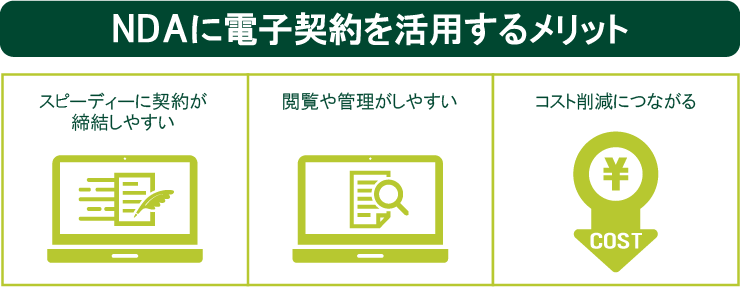

NDAに電子契約を活用するメリット

NDAを電子契約で行うと、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。続いては、NDAに電子契約を活用するメリットをご紹介します。

スピーディーに契約が締結しやすい

NDAには、商談、業務提携などに際し、早期締結が求められるシーンが多くあります。その場合、書面での締結に比べ、捺印等のやり取りが不要である電子契約を利用するほうがスピーディーに契約の締結ができるでしょう。他にも、契約に関わる当事者が多い場合、書面で契約を実施すると非常に時間がかかります。また、印刷・製本も大きな手間です。しかし、電子契約なら、こうした時間的コストの圧縮が可能です。

閲覧や管理がしやすい

業務が進んでいくと、NDAを確認したいシーンが出てくることもあるでしょう。その際、電子契約は紙の契約書よりも検索性が高く、現物を取り寄せるような手間もありません。欲しい情報を、タイミングを逃さず把握できます。

コスト削減につながる

紙の契約書では、契約内容を決めていく際のやりとりで、契約書の印刷コストや郵送コストがかさむことがあります。一方、電子契約では、書面の印刷にかかる費用や契約書類を郵送する代金、印紙代といったコストが基本的にすべて不要です。

また、電子契約は実物がないため、契約書を保管するためのファイルやキャビネットの費用といった間接費用もかかりません。

NDAの電子化で、より効率的に契約の締結や管理をしよう

契約書の電子化が進む中で、NDAもオンライン上で交付するケースが増えており、今後も電子契約によるNDAの締結は増えていくでしょう。電子契約を活用すれば、契約書を印刷したり郵送したり紙で管理したりといった煩雑な処理が不要になるため、業務効率化やコスト削減などにもつながります。

SMBCグループが提供する「SMBCクラウドサイン」は、日本の法律に特化した弁護士監修の電子契約サービスです。契約業務のプロセスをデジタル化し、オンラインで締結から保管まで完結、業務効率化やコスト削減を実現することができます。

NDAなど契約書の電子化をお考えの方は、ぜひ「SMBCクラウドサイン」をご活用ください。

(※)2022年12月28日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。