- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- THPとは?THPが注目される背景やメリット、具体的な方法を紹介

人事

公開日:2022.12.05

THPとは?THPが注目される背景やメリット、具体的な方法を紹介

労働者の高齢化や業務の複雑化、働き方改革といった勤務環境の変化、さらには食生活の多様化等の影響を受けて、健康にリスクを抱える従業員が増えています。しかし昨今、健康管理を従業員任せにせず、企業として包括的に取り組む動きも見られるようになりました。

厚生労働省が推進する「THP」は、そうした取組の指針となるものです。ここでは、THPの概要や注目される背景のほか、実施するメリット、具体的な方法等について解説します。

THPの目的は、企業が働く人の心身の健康づくりを支援すること

THPは「トータル・ヘルスプロモーション・プラン(Total Health promotion Plan)」の略称で、「企業が働く人の心身の健康づくりを支援する」ことを目的として厚生労働省が推進している取組です。

元々、厚生労働省は、中高年の健康づくりのための「SHP(シルバー・ヘルス・プラン)」を促進してきましたが、法令の改正や事業場及び事業場で働く人々を取り巻く環境の変化を受け、対象を中高年から全従業員に拡大させ、THPを推奨するに至ったものです。

従業員の健康づくりを企業が促進するという点では、THPは健康経営に似ています。しかし、何のために従業員の健康を獲得するのか、その目的には違いがあります。

<健康経営とTHPの目的>

- ・健康経営:働く人の健康づくりを支援することで、生産性を向上させ、企業の利益を上げる

- ・THP:健康に働く人を増やし、一人ひとりのQOL(生活の質)を上げる

このように、健康経営は企業経営の観点からの取組、THPは働く人個人に着目した取組であることがわかるでしょう。

THPが注目される背景

なぜ今、THPは注目されているのでしょうか。THPが注目される背景には、下記の3つがあります。

定期健康診断における有所見率の増加

定年を超えても働く人が増え、事業場における労働者の高齢化が進むにつれて、定期健康診断における有所見率が上昇しています。厚生労働省の「定期健康診断結果報告」によると、2021年の有所見率は58.7%で、6割に迫るまでになりました。

ストレスや不安を抱える人の増加

仕事や職業生活に関することで、強いストレスや不安を抱える人も多くいます。厚生労働省が実施した2021年の「労働安全衛生調査」では、「現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある」労働者の割合は53.3%でした。また、ストレスの要因には、主に「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の質」があるとされています。

生活習慣病患者の増加

加齢とともに顕在化する、生活習慣病の患者も増加しています。生活習慣病は、がん、心臓病、脳卒中のほか、糖尿病、高脂血症、肥満等の原因になることも知られています。

厚生労働省が実施した2019年の「国民生活基礎調査」によれば、人口1,000人あたり404人が医療機関に通院していると回答しました。傷病別にみると、男性は高血圧症が最も多く、2位が糖尿病、女性は高血圧症が最も多く、2位が脂質異常症(高コレステロール血症等)という結果になり、いずれも生活習慣病が上位を占めています。

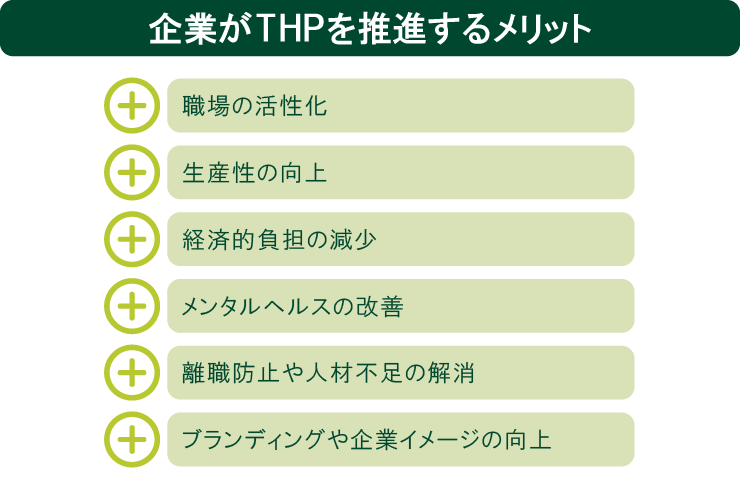

企業がTHPを推進するメリット

企業がTHPを推進すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。企業のメリットには、主に下記の6つがあります。

職場の活性化

心身ともに健康な人は、意欲的に仕事に取り組むことができます。いきいきとやりがいを持って働く人が増えると、職場には活気が生まれるでしょう。

生産性の向上

心身ともに健康な人は、集中力が高くなる傾向があり、企業の期待以上のパフォーマンスを発揮することが期待できます。また、心身の健康を保つことで欠勤や早退する従業員が減少することで、生産性が向上することも期待できます。

経済的負担の減少

労災件数の減少によって労災保険料の増額を防止することなどの効果も期待できますので、THPの実施は企業財政との関係でもメリットが期待できます。また、心身ともに健康で元気な従業員が増えれば、通院や入院が減り、国全体の医療費負担の軽減につながります。

メンタルヘルスの改善

厚生労働省は、労働環境の変化に伴い、日本では長時間にわたりデスクワークをしている従業員が増えていると注意を促しています。座っている時間が長いと、さまざまな病気のリスクが高まる一方で、職場における座位時間が短いほどメンタルヘルスの不調が少ない傾向がみられるとともに、高脂血症、心臓疾患の発症リスクを低減できるとされています。職場での適度な休憩や、デスクワーク以外の業務、適度な運動の促進は、従業員のうつ病や生活習慣病の予防効果が期待できるでしょう。

日本人の座りすぎのリスクについては、厚生労働省「座位行動」をご参照ください。

離職防止や人材不足の解消

健康的に働ける職場は、心身の不調を理由に休職や離職する従業員が少なくなるほか、従業員間のコミュニケーションが活発で、離職者が出にくくなることが期待できます。従業員が働きやすいイメージが世間に広がると、採用活動にも好影響をもたらすでしょう。

ブランディングや企業イメージの向上

自社の利益だけでなく従業員の健康維持・促進に積極的に取り組んでいることが世間に広がれば、企業の対外的なイメージが向上し、ブランディングにもつながるでしょう。

THPを推進する際のポイント

企業がTHPを推進する際には、押さえておきたいポイントがあります。THPの策定と実施のポイントについて、厚生労働省は下記の2つを示しています。

THPを策定する

事業者がTHPを実施することで従業員の健康づくりを支援することを表明し、THPの具体的な内容を設定します。

職場環境は職場ごとに異なりますので、職場や業務の特性を把握した上で対策を講じるなど、適切な健康保持増進対策を模索・確立することが求められます。その際、従業員の意見を聴き、THPに反映させることも重要です。

THPの実施体制を構築する

THPを実施する事業場内のスタッフを選任したり、THPの実施に取り組む委員会を設置するなどの体制を構築します。一定の規模の事業場において選任することが義務付けられている産業医や衛生管理者をTHP担当スタッフとすることが考えられますが、小規模の事業場等、産業医などが配置されていない場合には、健康に意欲・関心のある労働者をスタッフとすることでも問題ないでしょう。

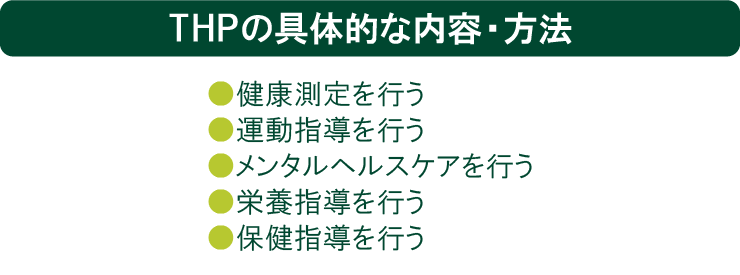

THPの具体的な内容・方法

ここからは、THPの具体的な内容や方法をご紹介します。下記に紹介する5つの方法を、ぜひ実施してみてください。

健康測定を行う

従業員に対して健康指導を行うためには、まず、定期的な健康測定やストレスチェックにより、従業員の心身の状況を把握することが必要です。健康測定の結果がかんばしくなければ、健康指導を行って生活習慣の改善等を図りましょう。

健康に関して不安に思っていることや悩みを聞くためのアンケートも有効です。専用のシステムを活用すれば、効率的に実施することもできます。

運動指導を行う

食習慣の多様化や、在宅ワークが増えたことによる運動不足等を背景に、生活習慣病予備軍ともいえる健康状態の人が増えています。適度な運動を取り入れるよう促し、運動指導を行いましょう。

メンタルヘルスケアを行う

職場や家庭でさまざまな悩みを抱える従業員に対して、「産業医や相談窓口の存在を教える」「心理相談を促す」などのメンタルヘルスケアをしましょう。

栄養指導を行う

栄養指導は、健康診断の有所見者や生活習慣病予備軍に対して、産業栄養管理指導者が食生活や食べ方の指導をするものです。社員食堂や健康志向のお弁当の導入、健康食に対する食事手当の支給等も有効です。

保健指導を行う

産業保健指導担当者がリスク要因を持つ人の生活習慣を聞き取り、改善の指導をする保健指導も有効です。保健指導では、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健といった内容の指導や教育を行いましょう。

THPの企業事例

最後に、THPを導入した企業の事例をご紹介します。THPがどのような背景で実施され、どのような結果が得られたかを見ていきましょう。

電子部品製造販売企業の事例:ウォーキング等の実施により従業員の健康をサポート

ある老舗の電子部品製造販売企業は、従業員に占める中高年層が多く、生活習慣病対策が喫緊の課題と感じていました。そこで、産業医、看護師、産業保健担当指導者、ヘルスケアリーダー等のスタッフと現場の代表者による健康づくり委員会を設置。健康診断、体力診断の結果をもとに改善指導を行うほか、運動不足解消につながるウォーキングキャンペーンも実施しました。その結果、従業員の健康状態の改善などの効果が見られたそうです。

機械部品製造企業の事例:THPの実施が、傷病による欠勤日数や医療費の減少につながった

ある機械部品製造企業では、定年制度の延長で、高齢化に対応する職場環境と仕組みを導入する必要性が高まっていました。定期健康診断で高血圧症や高脂血症といった生活習慣病の診断を受ける労働者も増加していたそうです。そこで、THP推進委員会の設置やヘルスケアリーダーを養成する体制づくりのほか、健康教室やウォークラリー等を実施。すると、従業員の健康意識が高まり、傷病による欠勤日数や医療費が減少したそうです。

THPで従業員の健康を改善し、企業価値向上につなげよう

THPを実施すると、従業員の生活習慣の改善や体力の向上等につながります。副次的な効果として、企業イメージのアップや社会的な評価の向上等も期待できるでしょう。ただし、THPの効果はすぐに発揮されるものではなく、中長期的な視点で取り組んでいくことが大切です。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、THPなど人事・労務に役立つ多様なデジタルサービスや、業界ニュース・レポートなどビジネスに役立つ情報を、ワンストップで利用できるプラットフォームです。

従業員の健康情報を人事情報とともに管理・分析できるだけでなく、健康に関するアンケートまで実施できるクラウドサービスなども提供可能です。サービス導入の相談受付やお客さまの業務実態に合わせた提案も実施しており、DX推進をサポートします。

従業員の健康向上や人事・労務の業務効率化をご検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご活用ください。

(※)2022年12月5日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。