- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- 人材不足はなぜ起こる?中小企業が実践したい採用方法を解説

人事

公開日:2023.10.06

人材不足はなぜ起こる?中小企業が実践したい採用方法を解説

近年、様々な業界で人材不足が深刻化しています。どのようにして人材を確保していくべきか、日々悩まれている事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、人材不足が生じている要因や人材不足が企業活動にもたらす影響、特に中小企業が直面している人材採用の課題について解説します。併せて、中小企業が採用を成功させる方法や、採用を効率化するコツも紹介しますので、是非人材不足解消にお役立てください。

中小企業における採用活動の現状

日本商工会議所と東京商工会議所が全国約6,000社の中小企業を対象に実施した調査によれば、「人手が不足している」と回答した企業の割合は全体の約65%に達していました。

業種別に見た場合、建設業(77.6%)、運輸業(76.6%)、宿泊/飲食業(73.9%)等、7割以上の企業が人手不足に直面しているのが実情です(※1)。

このような人材不足の背景から、新卒採用の競争も激化しつつあります。下記は、2024年3月卒を対象とした求人総数と就職を希望する大学生の動向を、2023年3月卒の動向と比較したものです。

■従業員規模別・求人総数と就職希望者数の推移例

| 求人総数 | 学生の就職希望者数 | |

|---|---|---|

| 従業員300人未満 | +11.6% | −4.3% |

| 従業員300〜999人 | +5.6% | +3.5% |

| 従業員1,000〜4,999人 | +8.2% | +5.7% |

| 従業員5,000人以上 | +5.7% | −4.5% |

※株式会社リクルート「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」

いずれの従業員規模においても、求人総数の増加に対して新卒就職希望者数の伸び幅が追いついていないことがわかります。特に従業員300人未満の企業に関しては、求人総数が前年より大幅に増加しているにも関わらず、学生の就職希望者数は減少しています。

調査結果を見ると、中小企業における人材不足の深刻化と比例して、新卒採用の難度は高まっていると言えるでしょう。人材の確保は、中小企業にとって重要な課題となっています。

(※1)出典:日商ニュース「『人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況』の集計結果について」

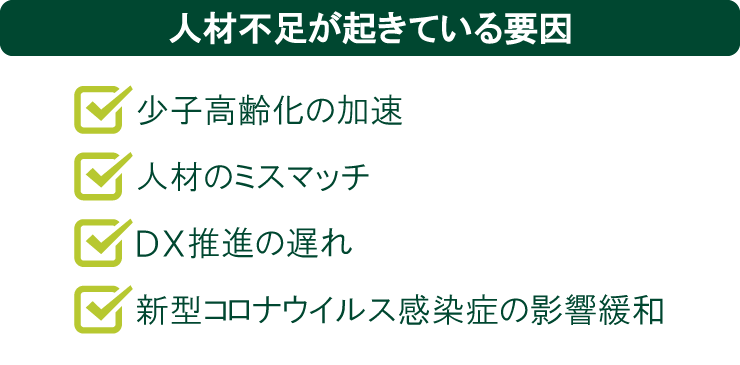

人材不足が起きている要因

昨今の人材不足の深刻化には、複数の要因が関わっています。主な要因として挙げられるのは、下記の4点と言えるでしょう。

少子高齢化の加速

日本は急速に少子高齢化へと向かいつつあります。内閣府が公表しているデータによれば、2021年10月1日時点で日本の総人口の実績値は1億2,550万人です(※2)。以降、国内の人口は減少していき、2055年には1億人を下回ると推計しています(※2)。

人口減少に伴って、生産年齢人口も減っていきます。少子高齢化が加速することによって、働き手が減少していくのは避けられない問題となっているのです。

(※2)出典:内閣府「令和4年版高齢社会白書」

人材のミスマッチ

人材を採用するにあたり、企業が求めているのは「求める能力を発揮できる人材」のはずです。働きたいと考えている人と、働き手が欲しいと考えている企業の双方のニーズがうまくマッチングできていないことも、人材不足に拍車をかけている原因のひとつと考えられます。

下記は、厚生労働省が公表している一般職業紹介状況の内、有効求人倍率が高い職種と低い職種を抜粋したものです。職種によって、人材不足が著しい仕事と人材の余剰が生じている仕事の差が顕著に見られており、人材のミスマッチが発生していることが窺えます。

■職種ごとの有効求人倍率の一例

| 職種 | 有効求人倍率 |

|---|---|

| 建設躯体工事 | 9.56倍 |

| 建築・土木・測量 | 4.86倍 |

| 介護サービス | 3.54倍 |

| 製造技術者(開発を除く) | 0.72倍 |

| 会計事務 | 0.66倍 |

| 一般事務 | 0.33倍 |

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年5月分)について 参考統計表」

DX推進の遅れ

DX推進が遅れているケースがあることも、企業が人材不足に陥っている理由のひとつです。経済産業省が公表している資料では、レガシーシステム(古いプログラムで構築されているシステム)を使い続けている企業は全体の約8割に上っており(※3)、システムの維持管理費の高額化が技術的負債になっていると指摘しています。多くの企業ではレガシーシステムの保守・運用にIT人材が割かれており、人材の浪費につながっているとも言われています。

DX推進の遅れは、生産性や業務効率の低下とも深く関わっており、従業員の不満から始まり、人材流出等に伴う、人材不足にまでつながると懸念されています。

(※3)出典:経済産業省「DXレポート」

新型コロナウイルス感染症の影響緩和

コロナ禍の影響が緩和しつつあることも、人材不足に陥る業界・企業が増えている要因のひとつです。新型コロナウイルス感染症の拡大期には、休業や時短営業を余儀なくされた店舗・事業所は少なくありませんでした。結果として、一時的に人材余剰の問題を抱える企業が増え、人材不足が問題視されにくい期間が生じていたのです。

しかし、外出や移動の規制が緩和されたことによって、現在は店舗や事業所に配置すべき人員が必要とされています。営業再開や通常営業への切替に伴い、人材不足が顕在化している側面もあると言えます。

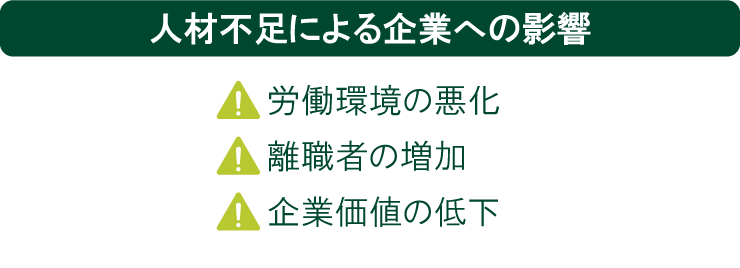

人材不足による企業への影響

人材不足に陥ると、企業はどのような影響を受けるのでしょうか。人材不足が企業に与える3つの影響について見ていきます。

労働環境の悪化

働き手が不足すると従業員ひとり当たりの業務量が自ずと増え、長時間労働が慢性化しやすくなり、残業時間が増大するリスクが高まります。その結果、従業員は新たな知識・スキルの習得に時間を費やす等、業務以外に時間を割く物理的・精神的な余裕がなくなっていき、労働意欲や積極性が低下する恐れもあります。また、従業員が十分な休息時間を確保できなくなれば、心身の不調や生活環境の悪化にもつながりかねません。人材不足は、従業員自身やその労働環境に悪影響を及ぼす直接的な要因ともなり得るのです。

離職者の増加

人材不足が長らく解消されない状態は、従業員の負担が解消されない状況が継続しているということでもあります。そのような職場環境であると、より労働環境の良い職場が見つかれば、退職や転職を決断する従業員が増えていく可能性があります。中小企業の場合、人材不足により業務が属人化されている可能性もあるため、その従業員の離職が経営に及ぼす影響も少なからずあると言えるでしょう。

また、離職者の増加は、企業の評判の悪化を招きかねません。就職・転職希望者の間で「離職率が高い企業」というイメージが定着してしまうと、求人応募数に悪影響を与える恐れもあります。離職者の増加は人材の流出だけでなく、新たな人材の確保も困難にするリスクをはらんでいるのです。

社員が離職する背景について詳しく知りたい方は、こちらも合わせてご参照ください。

企業価値の低下

人材不足が常態化すると、企業が取り組む事業の継続自体も難しくなる場合があります。事業拡大に向けて投じられる人的リソースも不足します。そのような状況が続くと、企業価値の低下を招く恐れもあります。

例えば、企業が新たな事業や新規案件の受注を検討したとしても、その担当者や責任者を社内で確保できなければ、それらを推進することはできません。人材不足は、機会損失につながったり、企業としての競争優位性を失ったりする結果を招きかねないのです。

人材不足となっている中小企業の経営者が見直すべきポイント

企業が人材不足となってしまう背景には、何かしらの原因があります。人材不足に悩んでいる中小企業の経営者はどこを重点的に見直していけば良いのでしょうか。中小企業の経営者が見直すべきポイントを紹介します。

採用率と離職率の確認

自社の採用状況と離職率の確認は、なるべく早くに行っておきましょう。

もし人材の採用ができていないのであれば、採用のターゲット設定や求人広告の掲載媒体、募集内容で訴求すべき魅力等を見直してみてはいかがでしょうか。

離職率が高い場合は、給与や福利厚生、労働時間、職場環境といった点を見直す必要があります。募集内容と人材とのミスマッチが発生していないか、または離職率の高い部署はないかといった、様々な課題を多角的に確認してみましょう。

人手と業務量のバランスの確認

人手が足りていない状態であっても業務量が変わらない、もしくは増加している場合は、自ずと従業員の業務負担は大きくなっています。人員と業務量のバランスは、常に確認を行うことが大切です。

留意すべきポイントとしては、経営陣が考える人手と業務量のバランスと、従業員が考えるバランスの乖離が挙げられます。従業員が長期的には業務を回せなくなる業務量を抱えていないか、よく確認をしておきましょう。従業員の業務負担が過度であり続けると、更なる労働環境の悪化を招き、離職につながる恐れがあります。

ターゲット層に望まれる待遇内容の確認

自社が提供する待遇は、採用したいターゲット層が望むような待遇となっているかの確認も必要です。

例えば、高いスキルを持った人材を採用する場合、自社の待遇が業界における給与水準と見合っていなければ、応募数に期待はできない可能性があります。能力の高い人材はより良い条件の企業を選ぶため、その人のスキルや能力に合った条件を提示する必要があるでしょう。

従業員が抱えている具体的な不満の把握

自社で働いている従業員が具体的にどのような不満を抱えているのかについて、明確に把握することも大切です。

経営側は事業が安定して継続していると思っていても、それは現場の過度な労働量により成り立っているという可能性もゼロではありません。

現場の状況を知るためには、労働環境を可視化する仕組みを作る必要があります。労働環境を可視化した上で、職場環境や業務量の見直しを図っていきましょう。

労働環境整備による変化への覚悟

人材不足の問題点を具体的に把握したら、経営側がそれらを解消する確固たる意思を持つことが重要です。従業員の離職の原因となっていると見られる課題や労働環境を見直さずに採用を続けても、離職率の低下は期待できません。

経営側が労働環境を整備し、時には大きな改革も恐れない覚悟を持っているかどうかも、人材不足解消には必要不可欠と言えるでしょう。

中小企業における人材不足の解消方法

人材不足において中小企業の経営者が見直すべきポイントを押さえたら、人材不足の解消方法も見ていきましょう。人材不足の解消方法を大きく4つに分けて紹介します。

給与や福利厚生を見直す

給与や福利厚生等の労働条件の見直しは、採用した人材がすぐに離職してしまう状況を改善する可能性があります。従業員の能力や労働状況を正しく評価・反映した給与を提示できるよう、見直せるところは積極的に見直していくと良いでしょう。その際、人事評価は客観的に行うことができるよう、細やかな取り決めが必要です。

女性の離職を防ぐ方法としては、産休や育児休暇の内容を充実させるといった、ライフスタイルの変化に合わせた福利厚生の見直しも重要です。

福利厚生の見直しをご検討されている方は、下記の記事もご参照ください。

関連記事:「iDeco+(イデコプラス)とは?経営者が取り組むべきこれからの福利厚生を解説」

職場環境を改善する

職場の人間関係が良好であり、仕事に関する悩みや疑問等も気軽に相談できる職場環境であれば、従業員は安心して働けるでしょう。一方、従業員同士のコミュニケーションが乏しく、悩みを相談できない社風であれば、仕事で何かしらの不満が生まれると、すぐに転職してしまう可能性があります。

また、リモートワークや時短勤務といった働き方の多様性に合わせた環境整備や、キャリアアップに向けた教育制度が充実していること等も、従業員が長く働いてくれるために必要な改善です。

採用のミスマッチを防止する

採用する側と採用される側にミスマッチがあり続けると、人材の流出を防ぐことは困難です。

人材を増やすために自社にとって都合の良い条件を挙げていけば求人への応募数自体は増えるかもしれません。しかし、実際に業務をこなしていく中で、「事前に聞いていた条件や環境とは異なる」と従業員が感じれば、離職を選択してしまう可能性が高まります。採用のミスマッチを防ぐ上でも、求人募集に掲載する情報は現場の実情に即した内容を発信し、その上で自社の魅力を伝えていくと良いでしょう。

人材育成には積極的に投資をする

人材不足の解決には、従業員のスキルアップも重要な鍵となります。多くの従業員がスキルアップをすれば、業務の効率化や労働生産性の向上が期待できます。

業務の効率化や労働生産性の向上には、ITの積極的な導入・活用もおすすめです。ITテクノロジーの活用のために、その取扱に係る社内研修の充実化や、外部講師を招いた講習の定期的な開催といった、教育への投資も積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

とりわけ、近年早期退職が多く人材が流出傾向にある若年層の育成手段について詳しく知りたい方は、こちらも合わせてご参照ください。

業務・職場環境のDX化を推進する

新しい人材の採用が期待できない場合は、ITツールやアウトソーシングも利用して業務の効率化を図ってみてはいかがでしょうか。ITツールを利用すれば、入力作業や書類作成といった単純業務をAIやロボットに任せることができ、従業員の負担を減らすことも期待できます。また、勤怠管理システムを導入することでも、従業員の日々の業務負担は軽減するかもしれません。

業務や職場環境のDX化を推進すると、自社の従業員はコア業務に集中して取り組むことができ、労働生産性の向上や勤務時間の軽減、定着率の向上等が期待できます。

中小企業が採用活動に苦戦する要因

人材不足の問題を抱えている企業にとって、新たな人材の採用は急務と言えます。特に、中小企業は求職者数減少の影響を即座に受ける可能性があります。なぜ昨今、採用活動に苦戦する中小企業が増えているのでしょうか。主な理由としては、下記の3点が挙げられます。

知名度の低さ

中小企業の採用活動が大手企業と比べて不利になる要因として、「知名度」が挙げられます。知名度の高い大手企業であれば、すでに企業名や事業内容を広く知られているケースが少なくありません。一方、中小企業の多くは、企業名そのものを認知されていないことが大半です。

就職・転職希望者にとって「聞いたことがある企業名かどうか」は、応募を決定付ける大きな要因となり得ます。

人手不足

採用活動には、多くの人手が必要です。求人広告の出稿から選考フローに至るまで、採用業務のタスクは多岐にわたります。しかし、中小企業の場合、こうした採用業務を人事担当者ひとりで行わざるを得ないケースもあるでしょう。そのため、人手不足を解消するための採用業務が、かえって人手不足に拍車をかけてしまう恐れもあるのです。

また、求職者へのPR業務に特化した人材が不足しがちな点も、中小企業のウィークポイントとなり得ます。採用専属の担当者が在籍している大手企業であれば、求職者へのPR施策も改善し続けられますが、採用業務に特化した人材を確保しにくい中小企業であると、PR施策の遂行にも限界が生じます。人手不足は、人材採用においても不利になりやすい側面があるのです。

予算不足

採用活動にはコストがかかります。採用予算を潤沢に確保できる大手企業とは異なり、限られた予算内で採用活動を進めなければならないことも、中小企業が採用活動に苦戦する理由のひとつです。人材不足解消に必要な採用コストの具体例は下記の通りです。

<主な採用コストの例>

- ・求人広告費

- ・ウェブサイトの採用ページ制作費

- ・会社案内等の制作費

- ・会社説明会の会場費

- ・合同企業説明会への出展費

- ・応募者・内定者の交通費・宿泊費

求人広告費に関しては、就職・転職サイトの多くが、料金プランに応じて掲載形式に差をつけています。豊富な写真がある求人の掲載や、求人サイト内で目立つ場所への掲載を希望する場合、広告掲載料は高額になるケースが多いのも実情です。予算が潤沢な大手企業と中小企業が採用を競っていくには、独自の創意工夫が求められるでしょう。

中小企業が採用を成功させるポイント

中小企業の採用活動が大手企業と比べて難度が高いのは前述の通りです。それでは、中小企業が採用活動を成功させるには、具体的にどのような対策を講じれば良いのでしょうか。

ここでは、中小企業が採用活動を成功させるためのポイントをご紹介します。

採用エリアを拡大する

応募者をより多く確保する対策としては、まず採用エリアの拡大が挙げられます。近年はコロナ禍の影響もあり、オンライン選考が定着しつつあります。会社説明会や面接をオンラインで実施できれば、求職者は居住地を問わず応募しやすくなります。

オンライン選考を取り入れ、採用エリアの拡大を図ることは、中小企業が採用活動を強化する上で講じておきたい対策のひとつです。

ターゲットと採用計画を明確化する

どのような人材にどういった手段でアプローチするのか、ターゲットと採用計画を明確にしておくことも大切なポイントです。求める人物像を明確化し、採用する条件を絞り込むのは採用における有用な方法です。

例えば、自社に必要な業務知識やスキルを明確にした上で、面接前にウェブテストを受験してもらうといった方法が考えられます。合格点に達した応募者のみ面接選考に進んでもらうことによって、選考に要する時間は最小限に抑えられるはずです。

採用計画を明確にすれば、採用を判断するための選考フローも設計しやすくなり、効率的な採用活動を実現できるでしょう。

内定者のフォローは手厚く行う

内定通知送付後は、入社日まで期間が空くケースも多くなるはずです。その期間に内定を辞退されてしまえば、採用活動は振出に戻ってしまいます。そのため、内定者のフォローは手厚くし、内定辞退を防ぐことが大切です。

例えば、内定者座談会や懇親会を開催したり、社員との面談の機会を設けたりすれば、内定者との交流を深めることができます。また、入社前研修を実施すると、内定者に基本的な知識を習得してもらえるだけでなく、入社意欲の維持・向上にも役立つはずです。

中小企業の採用を効率化する方法

中小企業がより効率的かつ効果的に採用活動を進めるには、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。特に重視しておきたい3つの対策について解説します。

SNSやウェブサイトを活用して知名度を高める

中小企業の採用活動でネックとなる「知名度の低さ」をカバーするには、求職者に対する露出を増やすことが大切です。SNSやウェブサイトを活用し、自社について知ってもらう機会を増やしましょう。

具体的には、自社ウェブサイトに採用特設ページを開設し、求職者向けの情報を発信する方法が考えられます。あるいは、Instagram等視覚に訴えるSNSを活用することも、自社の強みや社内の雰囲気を知ってもらう上で有効な方法です。SNSであればフォロワーとコミュニケーションを図ることもできるため、応募を検討している求職者のニーズをつかむこともできます。

SNS等を活用したオンライン施策をご検討されている方は、こちらもご参照ください。

アプローチ方法を工夫する

求職者への新たなアプローチ方法を開拓していくことも重要なポイントです。就職・転職サイトに求人を掲載するだけでなく、下記のような手法も有効です。

<求職者への新たなアプローチ例>

- ・ダイレクトリクルーティング:自社が求める人物像に合致した人材に対し、企業側から直接アプローチする・人材紹介:人材紹介会社を通して、自社が求める条件に合致する人材を紹介してもらう

- ・中小企業向け合同説明会:中小企業に特化した説明会イベントに出展する

- ・学内就職説明会:大学で開催される就職説明会に出展する

- ・リファラル採用:従業員の知人を紹介してもらう

- ・SNS採用:SNSを活用して候補者を発掘し、応募を呼びかける

- ・インターンシップ:職業体験を通して自社への理解を深めてもらう

求人は応募を待つだけでなく、企業側から積極的に働きかけていくことで、応募者の増加が実現しやすくなります。複数のアプローチ方法を並行して試していくことで、自社に合った採用手法を見つけていきましょう。

人材サービスにご関心のある方は、こちらも合わせてご参照ください。

採用管理や入社手続を効率化する

人事労務システムを導入し、採用業務や入社手続業務の効率化を図るのも有力な方法です。これらの業務を効率化すると、人員の余剰を捻出でき、採用業務へ人員を回しやすくなるでしょう。中小企業は専任の採用部門や採用担当者を配置することが難しいからこそ、既存の業務を効率化していくことが大切です。人事DXの概要・おすすめの人事DX実践アイデア・注意すべき課題と対策ポイント等、人事DXをスムーズに成果につなげるために必須となる基礎知識を解説していますので、下記の記事も併せてご参照ください。

優秀な人材のスピーディーな採用には、「PlariTown」が役立ちます

人材不足は企業にとって、早急に解決を図るべき課題です。中でも、中小企業が採用活動を効果的に進めるには、様々な工夫が求められます。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、お客さまの経営・業務課題抽出や課題解決に役立つサービスの選定等を、専門のDXコンサルタントがお手伝いします。業界ニュース等ビジネスに役立つ情報収集をワンストップで実現できるサービスです。

採用活動においては、企業やヘッドハンターが求職者へ直接アプローチできるプラットフォームを提供し、能動的な採用活動である「ダイレクトリクルーティング」の推進を支援しています。優秀な人材のスピーディーな採用を実現したい事業者や、現状の業務実態に合わせたデジタルソリューションの提案等をお求めの方は、是非「PlariTown」をご活用ください。