- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 温対法の報告義務とは?報告対象者や算定・報告フローについて解説

企画

公開日:2024.08.23

温対法の報告義務とは?報告対象者や算定・報告フローについて解説

温室効果ガスの排出を抑制するためには、まず、各事業者が自らの活動によって排出される温室効果ガスの量を算定して把握することが重要です。各事業者がその事業活動によって排出している温室効果ガスの量を知ることにより、排出を抑制するための対策を立案し、実施することが可能となり、また、その対策による削減効果を測定することにより更なる対策を実施することができるようになるからです。また、各事業者により算定された排出量を国が集計し、公表することにより、事業者は、自らの温室効果ガスの排出状況を、他の事業者と比較して対策の見直しにつなげることが可能となるほか、各事業者や国民の排出抑制に向けた理解を増進することができると考えられます。

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度は、こうした各事業者の取組や温室効果ガス削減に向けた理解を促進することを目指して2005年の温対法改正により導入された制度です。

関連記事:GHGとは?温室効果ガス削減の目標や対応方法を解説

地球温暖化対策の推進を目的とした温対法

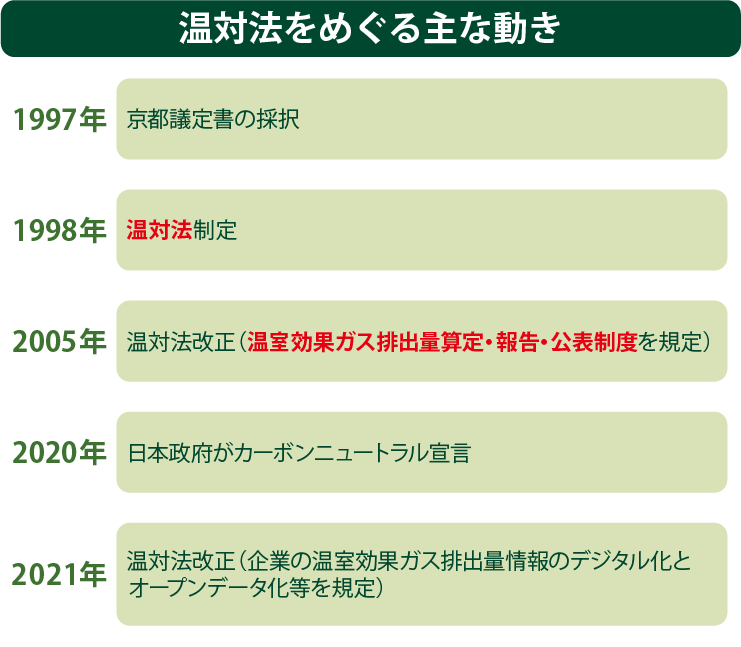

温対法は、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動による温室効果ガスの排出の量の削減を促進するための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とした法律です。気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)における京都議定書の採択などを背景に、日本における地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めるものとして、1998年に制定されました。その後、地球温暖化本部の設置や温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の制定など、計9回の主な改正を経て現在に至っています。

温対法をめぐる主な動きをまとめると、下記のとおりです。

温対法にもとづき、国は、地球温暖化対策の推進のためにさまざまな取組をしています。主なものとして、以下があげられます。

<温対法にもとづく主な取組>

- ・地球温暖化対策計画の策定:

- 地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策の基本的方向や温室効果ガスの削減目標などを定めた政府の総合計画です。2021年10月に閣議決定された同計画は、COP21でパリ協定が採択されたことを受け、2016年5月に閣議決定された同計画を5年ぶりに改訂したもので、新たな削減目標として、日本は2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこと、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていくことを掲げています。

- ・地球温暖化対策推進本部の設置:

- 地球温暖化対策推進本部は、京都議定書の着実な実施に向け、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための機関として内閣に設置されているものです。

- ・政府・地方公共団体実行計画:

- 政府・地方公共団体実行計画は、地球温暖化対策計画に即して、政府および地方自治体が策定する政府および地方公共団体の事務および事業に関する温室効果ガスの排出削減計画をいいます。

- ・温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度:

- 一定以上の温室効果ガスを排出する事業者に自らの温室効果ガスの排出量を算定し、報告することを義務づけ、国が報告された情報を集計して報告する制度です。

これらの取組のうち、民間の企業・団体に直接関わるのが、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度となります。

温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の対象者

温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度では、一定以上の温室効果ガスを排出する者に対し、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。この報告義務の対象となる一定以上の温室効果ガスを排出する事業者を、「特定排出者」といいます。

報告が必要となるのは、温室効果ガスの種類ごとの排出量が一定以上となる場合です。温室効果ガスの種類ごとの対象者は以下のとおりです。

■温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度で報告の対象となる温室効果ガスと事業者

| 温室効果ガスの種類 | 対象者(特定排出者) |

|---|---|

| [1]エネルギー起源二酸化炭素 (燃料の使用または他人から供給された電気もしくは熱の使用に伴い排出されるCO2) |

【特定事業所排出者】 すべての事業所のエネルギー使用量合計が、原油換算1,500kl/年以上の事業者が対象。 具体的には、以下の(1)〜(4)のいずれかに該当する事業者。 (1)省エネ法による特定事業者 (2)省エネ法による特定連鎖化事業者 (3)省エネ法による認定管理統括事業者または管理関係事業者のいずれかであって、かつ、すべての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者 (4)上記以外の事業者であって、かつ、すべての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者 |

|

【特定輸送排出者】 省エネ法で以下のいずれかに指定されている事業者が対象。 (1)特定貨物輸送事業者 (2)特定旅客輸送事業者 (3)特定航空輸送事業者 (4)特定荷主 (5)認定管理統括荷主または管理関係荷主のいずれかであって、かつ、貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が年間3,000万トンキロ(※)以上の荷主 (6)認定管理統括貨客輸送事業者または管理関係貨客輸送事業者のいずれかであって、かつ、輸送能力の合計が300両以上の貨客輸送事業者 |

|

| [2]非エネルギー起源二酸化炭素 ([1]以外で排出されるCO2) |

【特定事業所排出者】 次の(1)および(2)の要件を満たす事業者。 (1)温室効果ガスの種類ごとに定める当該温室効果ガスの排出を伴う活動(排出活動)が行われ、かつ、当該排出活動に伴う排出量の合計量が当該温室効果ガスの種類ごとにCO2換算で3,000t以上 (2)事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上 |

| [3]メタン(CH4) | |

| [4]一酸化二窒素(N2O) | |

| [5]ハイドロフルオロカーボン類(HFC) | |

| [6]パーフルオロカーボン類(PFC) | |

| [7]六ふっ化硫黄(SF6) | |

| [8]三ふっ化窒素(NF3) |

(※)「輸送トン数×輸送距離」で算出される、輸送の質量と距離を表す単位。

(※)出典:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」

温室効果ガス排出量の算定フロー

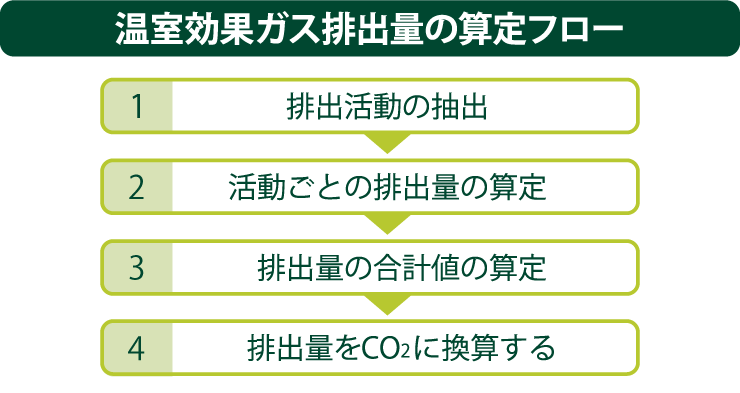

温室効果ガス排出量を報告するには、排出量を正確に算定しなければいけません。ここでは、具体的な算定フローを、4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:排出活動の抽出

はじめに、法令で温室効果ガスごとに定められている温室効果ガス排出量の算定対象となる活動のうち、自社が行っている活動を抽出します。たとえば、エネルギー起源二酸化炭素(CO2)であれば、「都市ガスや燃料の使用」「他人から供給された電気や熱の使用」、非エネルギー起源二酸化炭素(CO2)であれば「セメントの製造」、「廃棄物の焼却」などが温室効果ガス排出量の算定対象となる活動とされています。自社の排出活動を抜け漏れなく抽出しておく必要があります。

ステップ2:活動ごとの排出量の算定

抽出した排出活動ごとに、排出量を算定します。基本的には、以下の計算式に基づき算定します。

<温室効果ガス排出量の計算式>

温室効果ガス排出量=活動量×排出係数

活動量とは、排出活動の規模を表す指標であり、活動により異なりますが、生産量、使用量、焼却量等がこれに該当します。排出係数とは、排出活動別に定められた係数で、活動量当たりの排出量を意味します。これらをもとに、排出活動ごとの排出量を計算します。

ステップ3:排出量の合計値の算定

排出活動ごとに算定した排出量を、温室効果ガスの種類ごとに合算します。CO2については、エネルギー起源か非エネルギー起源かで分けて計算しなければいけません。

ステップ4:排出量をCO2に換算する

温室効果ガスの種類ごとに、排出量をCO2の単位に換算します。換算する際に用いる計算式は、下記のとおりです。

<温室効果ガスの排出量をCO2に換算する計算式>

温室効果ガス排出量(tCO2)=温室効果ガス排出量(tガス)×地球温暖化係数(GWP)

GWP(Global Warming Potential)は、CO2を基準としてほかの温室効果ガスがどのくらい地球温暖化に影響を及ぼす能力があるのかを示した係数です。

環境省が公表する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0)(令和6年2月)」によれば、たとえば、メタンはCO2の28、一酸化二窒素は265、フロン類は数千〜1万ものGWPがあるとされています。

なお、2023年の温対法施行令・報告命令・特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令・調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の改正(2024年4月施行)により、最新の国家インベントリを踏まえて、算定対象活動・排出係数の全面的な見直しが行われ、また、地球温暖化係数(GWP)が変更されています。

(※)詳細については環境省公表の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0)(令和6年2月)」をご参照ください。

温室効果ガス排出量の報告手続き

前述の手順で算定された温室効果ガス排出量は、事業所管大臣へ所定の方法で報告する必要があります。具体的な提出期間と算定対象期間、報告方法は下記の通りです。

温室効果ガス排出量の報告書等の提出期間

温室効果ガス排出量の報告書等の提出期間は、特定事業所排出者か特定輸送排出者かによって異なります。それぞれの提出期間は下記の通りです。

<排出者の種類による温室効果ガス排出量の報告書等の提出期間>

- ・特定事業所排出者:毎年4月1日から7月末日まで

- ・特定輸送排出者:毎年4月1日から6月末日まで

温室効果ガス排出量の算定対象期間

温室効果ガスの算定対象期間は、排出した温室効果ガスの種類ごとに定められています。暦年ごとに算定するものと、年度ごとに算定するものがあるため、注意が必要です。

<温室効果ガス別の温室効果ガス排出量の算定対象期間>

- ・ハイドロフルオロカーボン類(HFC)、パーフルオロカーボン類(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素(NF3):暦年ごとに算定

- ・上記以外の温室効果ガス:年度ごとに算定

温室効果ガス排出量の報告方法

温対法報告書は、2022年度より導入された電子報告システム「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」にて提出するのが原則です。

EEGSの利用には事前申請が必要となるため、報告期限に間に合うように申請しておく必要がある点に注意してください。

温対法と省エネ法の関連性

環境保護と持続可能な発展を目指す法律には、温対法のほかに「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」があります。それぞれの法律の目的と両者の関連性を押さえておきましょう。

温対法と省エネ法の目的の違い

温対法は主に、温室効果ガスの削減を目的とする法律です。国や地方公共団体、企業に対して、具体的な温暖化対策の計画作成と実施を求めるとともに、上記でご説明したように、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度を定めています。

一方、省エネ法はエネルギーの効率的な使用を促進し、エネルギー消費量の削減を図ることを目的とする法律です。省エネ法がエネルギー消費そのものを対象としているのに対して、温対法はエネルギー消費に付随する温室効果ガスの発生量に着目している点が異なります。そして、省エネ法も、一定規模以上の事業者にエネルギーの使用状況等についての定期的な報告を義務付け、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定を求めています。

省エネ法に基づくエネルギー使用状況等の報告義務の適用対象となる事業者は、温対法と同様に原油換算で合計1,500kl/年以上のエネルギーを消費する特定事業者、保有する車両トラックが200台以上等の一定の基準に該当する特定貨物輸送事業者、年間輸送量3000万トンキロ以上の特定荷主などです。これらの報告が義務付けられる一定規模以上の事業者以外の事業者に関しては、報告は努力義務となっています。

省エネ法にもとづく定期報告は温対法にも利用できる

省エネ法に基づきエネルギー使用状況等の報告義務を負う企業は、エネルギー起源CO2について、省エネ法定期報告書を使用して、毎年エネルギー使用状況等を定期報告する必要があります。省エネ法と温対法の両方の適用を受ける事業者も多いことから、事業者の報告に係る負担を抑える観点で、温対法の報告制度ではこの省エネ法の定期報告書を併用することが認められています。つまり、エネルギー起源CO2について、省エネ法定期報告書を使用してエネルギー起源CO2の排出量を報告した場合には、温対法に基づく報告とみなされ、温対法上の報告様式を使用した報告書を改めて提出する必要がなくなります。

サプライチェーン排出量の考え方

温室効果ガス排出量の算定にあたって、意識しておくべき重要な概念として「サプライチェーン排出量」があげられます。サプライチェーン排出量とは、事業者みずからの排出だけでなく、各事業者の購入や販売を通じたサプライチェーン全体の排出を合計した排出量のことを指します。

現在の温対法の温室効果ガス排出量の算定・報告制度では、一定のフランチャイズチェーンについては加盟している全事業所における事業活動をフランチャイズチェーンの事業活動とみなして報告を求められますが、それ以外では、自社のみの排出量を報告すれば良いことになっています。しかし、事業者自らの排出量のみを算定するのでは、省エネルギー型の製品や温室効果ガス排出量の少ない製品の普及による削減貢献が自社の排出量の評価に反映されないという指摘や、サプライチェーン全体を通じた大きな削減ポテンシャルが存在しても、事業者自らの排出量の把握だけでは、そのポテンシャルが明らかとならず、サプライチェーン・マネジメントによる排出削減行動のインセンティブが働かないといった指摘もあります。サプライチェーン排出量の算定・報告を期待するステークホルダーも少なくありません。こうしたことから、排出量の把握・管理に当たっては、自社の排出量だけではなく、サプライチェーン排出量についても把握することが重要と考えられています。

日本国内の財務会計基準機構(FASF)が設置したサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定し、2024年3月に公開草案が公表されたサステナビリティ情報開示の基準であるSSBJ基準においても、サプライチェーン排出量の開示が求められており、サステナビリティ情報開示との関係でもサプライチェーン排出量の算定が重要です。

サプライチェーン排出量は3つの区分で捉える

サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の算定・報告には、「GHG(温室効果ガス)プロトコル」という国際的な基準が使われます。GHGプロトコルは、オープンで包括的なプロセスを通じて、国際的に認められた温室効果ガス排出量の算定と報告の基準を開発し、その利用の促進を図ることを目的に策定され、現在、温室効果ガス排出量の算定と報告の世界共通基準として広く使われています。GHGプロトコルは、事業者から直接排出された温室効果ガス排出量だけではなく、サプライチェーン全体における間接排出も重視している点がひとつの特徴で、サプライチェーン排出量をScope1、Scope2、Scope3の3つに分けています。

<Scope1〜3の区分>

- ・Scope1:事業者みずからによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセスなど)

- ・Scope2:他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出

- ・Scope3:Scope1、2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

たとえば、食品メーカーであれば、Scope3の排出量を把握するためには、取引先である包装材メーカーから納入されるフィルムやトレイの製造過程における温室効果ガスの排出量まで把握する必要があります。こうしてScope3の排出量まで把握することにより、その包装材メーカーに対してフィルムやトレイの軽量化を要請することにより、包装材メーカーの資材投入量を削減するなどしてScope3における排出量の削減に繋がる取組が促進される、といったことが想定できるでしょう。

さらに、調達資材量の減少は、製品の輸送に携わる事業者のScope1の減少にも寄与します。結果として、製品メーカーのScope3の削減も可能です。

このように、温室効果ガス排出量をサプライチェーン全体で捉えることにより、排出削減に関わる事業者が大幅に増えることになります。これは、排出量の削減を図りたい事業者にとって、CO2削減方法の選択肢が広がることにほかなりません。CO2排出削減の実現可能性を大きく高められることに加え、新たなビジネスチャンスの創出にもつながる取組といえます。

(※)2024年8月23日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。