- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 業務改善コンサルとは?改善の進め方や依頼メリット、注意点を解説

企画

公開日:2023.10.06

業務改善コンサルとは?改善の進め方や依頼メリット、注意点を解説

働き方改革の推進や人手不足の深刻化に伴い、業務改善は多くの企業にとって重要な課題のひとつとなっています。業務の内容やプロセスの見直しを図りたいと考えているものの、具体的に何から着手すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、業務改善をサポートする「業務改善コンサルティング」の概要や、その業務改善の進め方、推進する際の注意点を詳しく解説します。

業務改善コンサルティングとは、業務プロセスの構築・実行を最適化するサービス

業務改善コンサルティングとは、業務プロセスの可視化や問題点の抽出を客観的な視点に立って実施し、最適なプロセスの構築・実行をサポートするサービスのことです。

企業に対するコンサルティングの中でも、業務改善に特化したサービスです。

現状の業務プロセスにおいて抱えている課題や問題点は、企業ごとに異なります。業務改善コンサルティングは、始めに企業が抱えている業務プロセスの問題点を特定した上で、抽出した問題点を解決するための改善案を提案します。必要に応じてソフトウェアの導入支援等も行い、業務改善がスムーズに進むようサポートします。

また、業務改善策の提案だけでなく、実際に改善案を実行した後の効果測定を行い、施策の改善に取り組むプロセスも支援します。業務改善コンサルティングは、業務改善に関する総合的な支援を受けられるサービスです。

SMBCグループでは、お客さまの経営・業務課題の抽出や課題解決に役立つサービスの選定等を、専門のDXコンサルタントがお手伝いします。それぞれの事業者様に適したツールの選定や導入支援も対応可能です。

自社で業務改善に取り組む難度と業務改善コンサルティング活用の重要性

業務改善は自社で推進することも不可能ではないものの、いざ実行するとなると決して簡単なものではありません。

現状の業務プロセスの中には、社内で長年にわたり続けられてきた業務も多いはずです。すでに定着し、慣習化している業務プロセスを改めて客観視し、改善点を挙げていくことは、業務への精通度・熟練度が高い従業員程困難に感じられるケースも想定されます。

また、業務改善に向けた取組は本業と同時並行で進めていかなくてはなりません。各従業員が担当業務に充てるべき時間を削られてしまったり、現状の人的リソースでは業務改善に取り組む余力が残されていなかったりすることも想定されます。

社内では業務改善の対応が難しい場合には、外部リソースの活用を検討することが可能です。そこで役立つのが、業務改善コンサルティングです。業務改善コンサルティングを活用すると、効率的かつ効果的に業務改善を進めやすくなるでしょう。

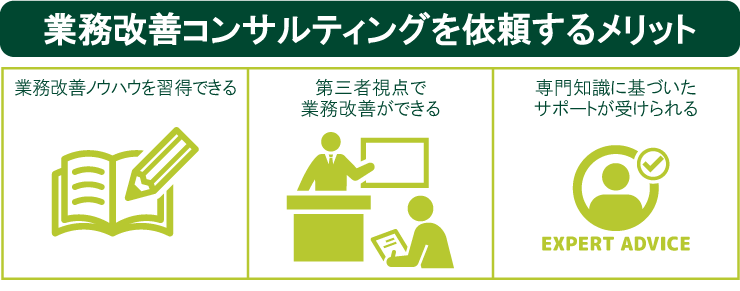

業務改善コンサルティングを依頼するメリット

業務改善コンサルティングを外部に依頼すると、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。3つの主なメリットについて解説します。

業務改善ノウハウを習得できる

業務改善コンサルティングを通じて、業務改善に精通したエキスパートの知見を得ることができます。専門的な知見に基づくアドバイスを得ることは、従業員が業務改善に関するノウハウを習得・吸収する絶好の機会となるでしょう。

社内で業務改善に取り組む場合、活用できる知見やノウハウは社内のリソースに限定される可能性があります。一方、業務改善コンサルタントは他社の事例を豊富に保有しているため、自社と同様の課題を抱えていた企業の問題を解決した成功事例を元に、適切な判断を下すことができるでしょう。

こうしたエキスパートが持つノウハウに触れることにより、業務改善に求められる知識やスキルを習得できることは、業務改善コンサルティングを外部に委託するメリットのひとつと言えます。

第三者視点で業務改善ができる

業務改善コンサルティングを依頼すると、第三者の中立的な立場から自社の課題や問題点を分析してもらうことができます。社内で長年続いてきた慣習やしがらみに囚われることなく、第三者視点で業務改善を進められる点は大きなメリットと言えるでしょう。

専門知識に基づいたサポートが受けられる

業務改善コンサルタントは、取り組むべき課題に対して適切なフレームワークを活用し、効率良く課題を解決することができます。他社の事例等も参考に課題解決に当たるため、効果を得られる可能性の高い改善策を提案できるのです。

社内で業務改善を進めた場合、問題点がわかっていたとしても、具体的にどうすれば解決できるのか模索しなければならないケースも多いでしょう。試行錯誤を繰り返しながら改善を図っていく内に、想定以上の時間やコストを費やしてしまうことも考えられます。

そこで専門知識に基づいたサポートを受けることで、改善に役立つ施策を効率良く見極められ、無駄のないプロセスで効果的な施策を講じられるでしょう。

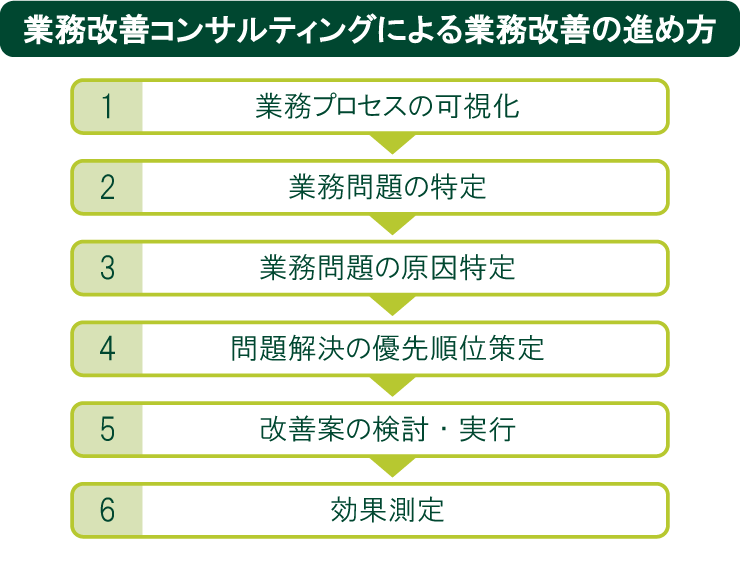

業務改善コンサルティングによる業務改善の進め方

業務改善コンサルティングは、具体的にどのような取組をしているのでしょうか。ここでは、業務改善コンサルティングによる業務改善の進め方を見ていきましょう。

1. 業務プロセスの可視化

業務改善に取り組むには、まず現状の業務プロセスを明らかにしておく必要があります。業務全体の手順やそのプロセスに必要な業務内容、各プロセスの担当者等を可視化することにより、現状の課題を把握しておくことが大切です。

業務プロセスの可視化は、業務改善コンサルタントが業務の全体像を掴むために行うだけでなく、従業員が自身の担当業務や他部門の業務内容を把握する機会にもなります。業務プロセスを可視化する4つのステップについては、下記の記事も併せてご参照ください。

関連記事:「業務プロセスを可視化する4つのステップ│可視化へ取り組むメリットを紹介」

2. 業務問題の特定

現状の業務プロセスで思うように生産性が高められていないとすれば、業務プロセスのどこかに問題が潜んでいるはずです。業務改善コンサルタントは、可視化された業務プロセス内のどの部分に問題があるのかを特定し、改善すべきプロセスを明らかにしていきます。また、過去に業務改善に携わってきた他社の事例等も参考にしながら、現状の業務プロセスが抱えている課題や問題点を見極めていきます。

3. 業務問題の原因特定

問題がある業務プロセスを特定したら、次に業務問題の原因を深掘りしていきます。業務の漏れ・重複や、各プロセスが生み出している付加価値等を総合的に判断し、問題の本質を見極めていくのです。

分析手法としては、業務プロセスを要素ごとに分解し論理構造化する「ロジックツリー」や、業務プロセスを機能別に分類した上で各工程の付加価値を評価する「バリューチェーン分析」等が代表的です。

業務プロセスに問題があるという事実だけでなく、その背景にある原因を特定することによって、解決につながる糸口はより的確に掴みやすくなります。バリューチェーン分析については、下記の記事も併せてご参照ください。

関連記事:「バリューチェーンとは?概要や分析方法、メリット、事例などを解説」

4. 問題解決の優先順位策定

業務問題の分析・抽出を行った結果、問題点は1つだけではなく、複数挙がることが想定されます。全ての問題点を一挙に解決するのは現実的に難しいため、解決していくべき問題には優先順位をつけておくことが大切です。

問題解決の優先順位を策定する際には、それぞれの問題点が業務全体に与えている影響の大きさや、改善を図ることによって得られる効果の大きさを総合的に判断する必要があります。どの業務問題から解決・改善に着手するかを適切に見極めるには、業務改善コンサルティングへの相談が有効的です。

5. 改善案の検討・実行

続いて、具体的にどのような方法で業務改善を進めていくのか、改善計画を検討・策定します。業務改善と併せてコスト削減効果が見込める場合には、コスト削減支援を行う場合もある他、業務改善に伴って新しいソフトウェアを導入する必要がある場合には、ソフトウェアの導入支援を行うこともあります。

なお、業務改善案を実行に移す際には、現場から反発の声が上がることも想定されます。業務の進め方が変わることによって一時的に効率が悪くなったように感じられる場合もあるからです。

そのため、各担当者に対して業務改善の趣旨や目的、改善を図ることによって得られる効果について丁寧に説明することも、業務改善を進める上で欠かせないポイントと言えます。

6. 効果測定

最後に、業務改善策を講じた結果、実際にどれだけの効果が得られたのかを測定・分析します。求めていた効果が達成していれば、業務改善策は成功したと言えるでしょう。一方で、業務改善策を講じた直後には一時的に現場が混乱したり、想定外のトラブルが生じたりすることも考えられます。

そういったハレーションに対しては、効果測定の結果をもとに、ボトルネックとなっている原因を明確化し、改善案を周知させていく必要があります。その上で、改めて効果測定を行い、PDCAサイクルを回していくことが大切です。

業務改善案を提案するだけでなく、改善案の実行や効果測定・施策の改善も含めて依頼できることが、業務改善コンサルティングの特徴と言えます。

これまで解説してきた通り、業務改善の工程は多岐にわたり、自社で推進することも不可能ではないものの、決して容易な工程ではないと言えるでしょう。業務改善コンサルティングを活用すれば、効率的かつ効果的に業務改善を進めることが出来るでしょう。

業務改善を進める上での注意点

最後に、業務改善を進めるに当たっての注意点も紹介します。下記の2点は、業務改善を推進する際に失敗しやすいポイントでもあるため、あらかじめ社内で共通理解を図っておくと安全です。

短期的な効果を重視し過ぎない

業務改善策を講じる際によくある失敗例として、短期的な効果を追い求めてしまうケースが挙げられます。すぐに効果が表れる施策は成果を実感しやすいため、社内の理解も得やすく実行のハードルが低いと思われる傾向があります。

しかし、短期的な効果を重視してしまうと、業務問題の抜本的な解決が図れないケースがあります。

業務改善策は、明確な効果が表れるまでに一定期間を要するケースがほとんどです。短期的な効果を期待してしまうと、効果が表れる前に施策を打ち切ってしまうといった判断ミスを招きやすくなります。業務改善は中長期的に取り組むべき施策と捉え、短期的な効果を過度に期待しないことが大切です。

ツールを導入する場合、現場での定着しやすさを重視する

業務改善に際して新たなツールを導入する場合、導入後に定着させていくことが現実的に可能かどうかは、慎重な考慮が必要です。仮にツールを導入したとしても、実際に活用されなければ無駄なコストとなってしまいます。ツール導入に際しては、トライアル期間を利用して操作性を確認したり、本格的に導入する前に試験導入期間を設けたりすることで、無理なく定着させられるツールかどうかを判断しましょう。

SMBCグループでは、お客さまの経営・業務課題の抽出や課題解決に役立つサービスの選定等を、専門のDXコンサルタントがお手伝いしています。それぞれの事業者様に適したツールの選定や導入支援も対応可能です。ツールを導入したものの定着しない、活用されないといった事態を避けたい事業者様は、SMBCグループにご相談ください。

DXによる業務改善を行うなら、業務改善コンサルティングの利用を検討しよう

業務改善に取り組む際には自社内の問題点を抽出・分析する必要があるため、当事者である従業員にとって想像以上に難度の高い作業となる傾向があります。業務改善コンサルティングを活用し、エキスパートによるサポートを受けた方が、結果的に業務改善の運用コストが低くなることもあります。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、業務効率化に資する多様なデジタルサービスや、ユーザーに合った業界ニュース・レポート等をワンストップで利用できるプラットフォームです。専任のDXコンサルタントがお客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提案し、DX推進をサポートいたします。

バックオフィスの三大業務「勤怠/工数管理」「経費精算」「ワークフロー」が一体化したクラウドサービスや、会計業務を一元管理できる統合型クラウドERP等、業務改善に役立つサービスのご紹介も可能です。

DXによる業務改善を検討されている方は、是非「PlariTown」をご活用ください。