ふるさと納税の申し込み期間

ふるさと納税は年間を通じていつでも開始でき、申し込むことができます。

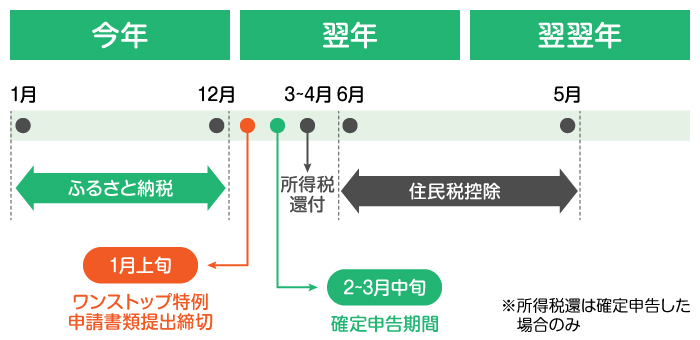

ただし、所得税の還付や住民税の控除を受けたい場合は、控除の対象となる期間を意識する必要があります。基本的には、1月1日〜12月31日の1年間に行ったふるさと納税が、その年の所得税還付および翌年の住民税控除の対象になります。

例として、2025年にふるさと納税を行う場合の税還付や税控除のタイミングをまとめました。

| ふるさと納税申し込み期間 |

2025年1月1日〜12月31日 |

| 確定申告期間 |

2026年2月16日〜3月15日 |

| 所得税の還付 |

2025年分 |

| 住民税の控除 |

2026年分 |

注意点として、ふるさと納税の寄付金が控除対象となるのは、実際に決済が完了した日です。年末にふるさと納税を検討している場合は、「12月31日23時59分」までに決済が完了するよう注意が必要です。締切直前になると、決済エラーや処理の遅延などにより、年内の決済が間に合わず、翌年分の寄付として扱われてしまうケースがありますので、ふるさと納税の手続きは、余裕を持って行うことをおすすめします。

また、これまで一部のふるさと納税ポータルサイトで提供されていた独自のポイント還元サービスは、ふるさと納税のルール改正に伴い、2025年10月から禁止されます。もしポイント還元の恩恵も受けたい場合は2025年9月末月までに寄付を完了させるようにするのがいいでしょう。

2025年10月からのふるさと納税の変更点とは?

2025年10月から適用されるふるさと納税のルール見直しは、「ふるさと納税制度本来の趣旨に沿った運用をより適正に行う」ことを目的としています。

主な変更・厳格化される点は以下の2点です。

- ふるさと納税ポータルサイトによるポイント還元および特典付与の禁止

- 民間事業者(ふるさと納税ポータルサイト運営者、返礼品取扱事業者等)による特定の返礼品等を強調する宣伝広告の禁止

ふるさと納税制度の本来の趣旨は「寄附者が自らの意思でふるさとや、お世話になった自治体に対して寄付を行うもの」です。2025年10月からの変更は、ポイントや特典の提供、または過度な宣伝広告によって、寄附者が特定の寄附先に誘引されるのを防ぐことを目的としています。

今後は寄附者自身も自治体による寄附金の使い道や返礼品の魅力、税控除のメリットなどを確認し、本来のふるさと納税の主旨を理解したうえで活用するとよいでしょう。

ふるさと納税の流れと注意点

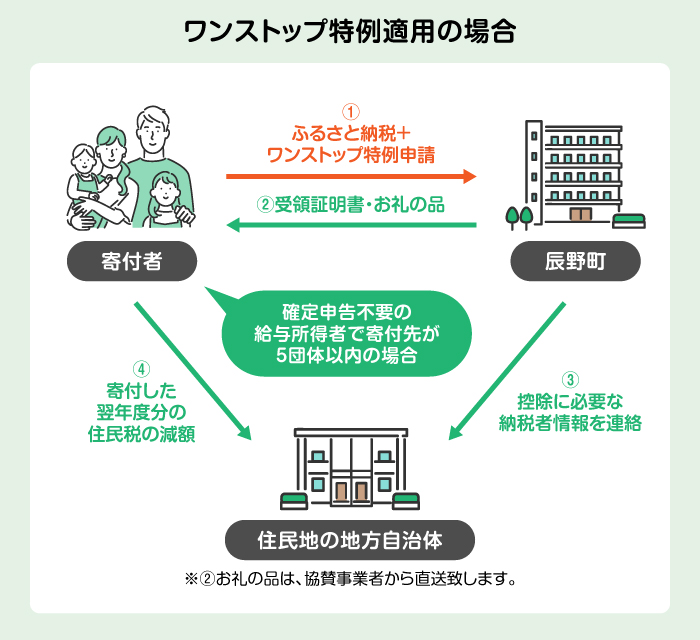

ここからはふるさと納税を行い、税控除を受けるまでの流れを、ワンストップ特例制度を申請する場合と申請しない場合の2つに分けて紹介します。

「ワンストップ特例制度」とは、本来ふるさと納税で税控除を受けるために必要となる確定申告を省略できる便利な制度です。

ワンストップ特例制度を申請する場合

ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以下である場合に利用できます。

自治体と返礼品を選ぶ

まずは、ふるさと納税で寄附する自治体と返礼品を選びましょう。寄附したい自治体が決まっている場合は、その自治体のホームページからふるさと納税の返礼品を検索できます。

寄附先が決まっていない場合や、他にも選びたい場合は、ふるさと納税ポータルサイトを利用すると便利です。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付先は年間5団体までと定められています。

ふるさと納税を申し込む

自治体と返礼品を決めたら、ふるさと納税を申し込みます。申し込みは、自治体のホームページや、ふるさと納税ポータルサイトから可能です。決済方法は自治体によって異なりますが、クレジットカードや銀行振込、郵便振替など、提示されている方法のなかから選んで支払います。

続けて、ふるさと納税ワンストップ特例申請書と本人確認のための書類を、寄附先の自治体に提出しましょう。提出期限は寄付した翌年1月10日までとされていますが、提出を忘れないよう、寄付後すぐに手続きを行うことをおすすめします。近年では、一部の自治体において、マイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請も可能になっています。

翌年度の住民税が控除される

ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分を含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

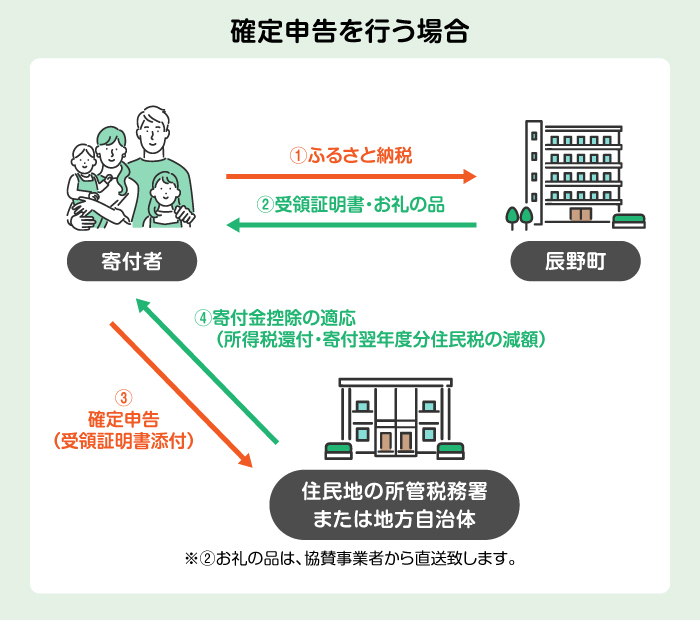

ワンストップ特例制度を申請しない場合(確定申告を行う場合)

ワンストップ特例制度を利用しない場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。以下の流れで手続きを進めましょう。

自治体と返礼品を選ぶ

まずは、応援したい自治体と返礼品を選びましょう。

ふるさと納税を申し込む

続いて、ふるさと納税を申し込みます。申し込みや決済の方法は自治体によって異なるため、各自治体のホームページやふるさと納税ポータルサイトで確認しましょう。

ふるさと納税の決済が完了すると、確定申告の際に必要となる寄附金受領証明書が発行されます。確定申告を行うまで大切に保管しておきましょう。

確定申告を行う

ふるさと納税を行った翌年2月16日〜3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出します。必要書類に加えて、ふるさと納税(寄附)を証明する受領書を添付して提出しましょう。書面ではなく、e-Taxを利用した電子申告も可能です。

なお、ふるさと納税ポータルサイトを利用した場合、そのサイト運営事業者が国税庁の指定を受けている場合は、自治体発行の受領書に代えて、その事業者(特定事業者)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することも可能です。

同年度の所得税が控除される

確定申告をすることで、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除を受けられます。会社員や公務員などで、会社で年末調整を行っている方は、確定申告で所得税額が再計算され、払いすぎた所得税が還付されます。

翌年度の住民税が控除される

所得税からの控除に加え、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。

ふるさと納税に関するよくある質問

最後に、ふるさと納税に関してよくある質問とその回答をまとめて紹介します。

ふるさと納税とはなんですか?

ふるさと納税はご自身のふるさとや、応援したい自治体を選んで寄附ができる制度です。寄付をすることで、その自治体を支援できるだけでなく、自己負担額2,000円を除いた寄付金額に応じて、所得税の還付や住民税の控除が受けられます。

控除上限額はいくらですか?

控除上限額とは、自己負担2,000円を除いた全額が税控除の対象となる寄付金額の上限のことです。この上限額は、ふるさと納税を行う方の年収や家族構成、その他の所得控除などによって異なります。上限額を超えて寄附した分は税控除の対象外となり、全額が自己負担となってしまうため、ご自身の控除上限額を把握したうえで、計画的に寄付を行うことが大切です。

控除上限額に近い金額でふるさと納税を行うことで、自己負担額を最小限に抑えつつ、最大限の節税効果が期待できます。ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除されます。

| |

控除額の計算式 |

控除上限額 |

| 1. 所得税 |

(寄附額-2,000円)×所得税率×1.021(※) |

総所得金額等の40% |

2. 住民税

(基本部分) |

(寄附額-2,000円)×10% |

総所得金額等の30% |

3. 住民税

(特例分) |

(寄附額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)(※) |

住民税所得割額の20% |

- (※)所得税の税率は、2037年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。

控除上限額をオンライン上で計算できるシミュレーションツールもあるため、活用するといいでしょう。

返礼品はどう選べばいいですか?

返礼品を選ぶ際は、自分が欲しいものを選ぶのが基本です。返礼品の価値は寄附金額の3割以下と定められていますが、同じ寄附額でも自治体によって返礼品の内容は異なります。複数の自治体を比較して、普段は入手しにくい品や、よりコストパフォーマンスの高い品を選ぶのもいいでしょう。

寄附できるのは納税者本人のみですか?

ふるさと納税は自治体への寄附であるため、誰でも申し込みは可能です。しかし税控除を受けるためには、控除条件を満たす納税者ご本人の名義で寄付を行い、手続きする必要があります。

ワンストップ特例制度申請後に確定申告するとどうなりますか?

ワンストップ特例制度の申請後に、医療費控除や住宅ローン控除などのためにご自身で確定申告を行うと、ワンストップ特例申請は無効になります。この場合、寄附(特例申請)をした自治体から「ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知」が届きます。まだ確定申告の期間中であれば、再度確定申告を行うことで寄付金控除を受けることが可能です。

一方、確定申告の期限を過ぎてしまった場合、ふるさと納税を行った翌年から5年以内であれば更正の請求手続きを行うことで、寄付金控除の適用を受けられる場合があります。

控除の申請が間に合わなかったらどうなりますか?

ふるさと納税のように、納め過ぎた税金の還付を申請するだけの「還付申告」であれば、ふるさと納税を行った翌年から5年以内であれば、いつでも申告書の提出が可能です。

賢く節税するならiDeCoやNISAも検討

ふるさと納税を検討されている方のなかには、節税効果を意識されている方もいるでしょう。賢く節税したいなら、ふるさと納税だけでなく、iDeCoやNISAといった制度の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税・iDeCo・NISAの比較表

ふるさと納税、iDeCo、NISAは、いずれも税制優遇を受けられる制度ですが、それぞれの特徴やメリットは異なります。

| |

ふるさと納税 |

iDeCo |

NISA |

| 目的 |

自治体への寄附 |

老後資産形成 |

資産形成 |

| 税優遇方法 |

寄附額から2,000円を引いた額が所得税・住民税から控除 |

- 掛金が所得控除

- 運用益が非課税

- 受取時は退職所得控除または公的年金等控除

|

運用益が非課税 |

| 特徴 |

返礼品を受け取れる |

60歳まで払い出しできず、老後資産を貯めやすい |

期限なく資産形成や資産活用として活用できる |

ふるさと納税との併用メリット

これら3つの制度は、それぞれ税制優遇のされ方が異なります。そのため、併用することで税制優遇メリットを最大化できるのが大きなメリットです。

具体的には、

- iDeCo:掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

- ふるさと納税:自己負担額2,000円を除いた寄付金額が所得税の還付、住民税の控除に繋がります。

- NISA:投資で得た運用益が非課税になります。

このように、各制度の強みを活かして組み合わせることで、節税効果を得ながら、ご自身のライフプランに応じた資産形成が可能になるでしょう。

併用時はふるさと納税の控除上限額に注意する

iDeCoとふるさと納税は、どちらも所得税や住民税の軽減に役立つ制度です。しかし、これらの制度を併用すると、ふるさと納税の控除上限額がiDeCoを利用していない場合と比べて低くなる可能性があります。これは、iDeCoの掛金が所得控除の対象となることで、税制上の所得が減り、それに伴いふるさと納税の控除上限額も変動するためです。

そのため、iDeCoとふるさと納税を併用する際は、ご自身の正確な控除上限額を事前にシミュレーションツールなどで確認してから行うようにしましょう。

もし、iDeCoの利用でふるさと納税の控除上限額が下がりそうな場合は、iDeCoへの拠出を検討していた資金をNISAでの積立に回すのも賢い選択でしょう。

これにより、NISAの非課税メリットを最大限に活用しつつ、全体の資産形成を最適化することができます。

まとめ

ふるさと納税は、年間を通じていつでも行うことができます。ふるさと納税を行うと、自己負担額2,000円を除いた寄附金額が、その年の所得税から還付され、翌年の住民税から控除されます。年末ギリギリに申し込むと、決済の遅れなどにより税控除が次年分に繰り越される可能性もあるため、できるだけ余裕を持って行いましょう。また、2025年10月からはふるさと納税ポータルサイトによる独自のポイント還元が禁止されます。もしポイント還元の恩恵を受けたい場合は、9月末までに寄付を完了させるのがおすすめです。

節税や資産形成をより重視したい方は、ふるさと納税に加えてiDeCoやNISAを併用するのもおすすめです。これらの制度を組み合わせることで、税制優遇メリットを最大化しながら、ライフプランに応じた効率的な資産形成ができます。

これからiDeCoやNISAを始めることを検討されている方は、三井住友銀行経由でSBI証券の口座を開設されてみてはいかがでしょうか。SBI証券ならiDeCoの口座開設や運営管理手数料、NISAで投資信託や株式などを購入する際の手数料などが無料になり、より効果的な資産形成に役立つでしょう。

- ※2025年8月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

續恵美子

ファイナンシャルプランナー(CFP®、ファイナンシャル・プランニング技能士)。

生命保険会社にて15年勤務したあと、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。

渡仏後は2年間の自己投資期間を取り、地元の大学で経営学修士号を取得。地元企業で約7年半の会社員生活を送ったあと、フリーランスとして念願のファイナンシャルプランナーに。生きるうえで大切な夢とお金について伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。