日本の物価高の現状

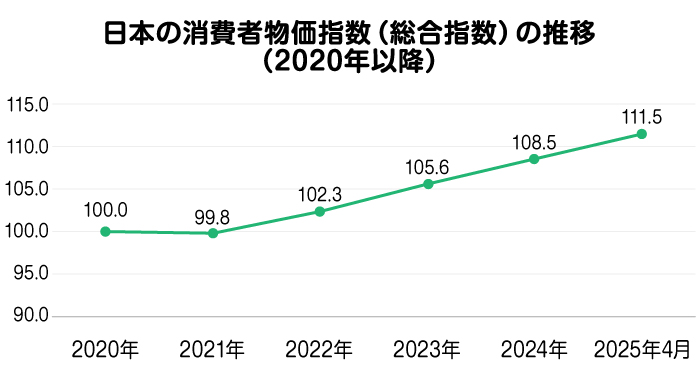

総務省が2025年5月に発表した消費者物価指数(2020年基準)によると、2025年4月の日本の物価(総合)は2020年の物価を100とすると111.5という状況です。これを金額に置き換えて考えると、2020年に1,000円で買えていたものが2025年4月時点では1,115円、1万円だったものなら1万1,150円に物価が上がった計算になります。

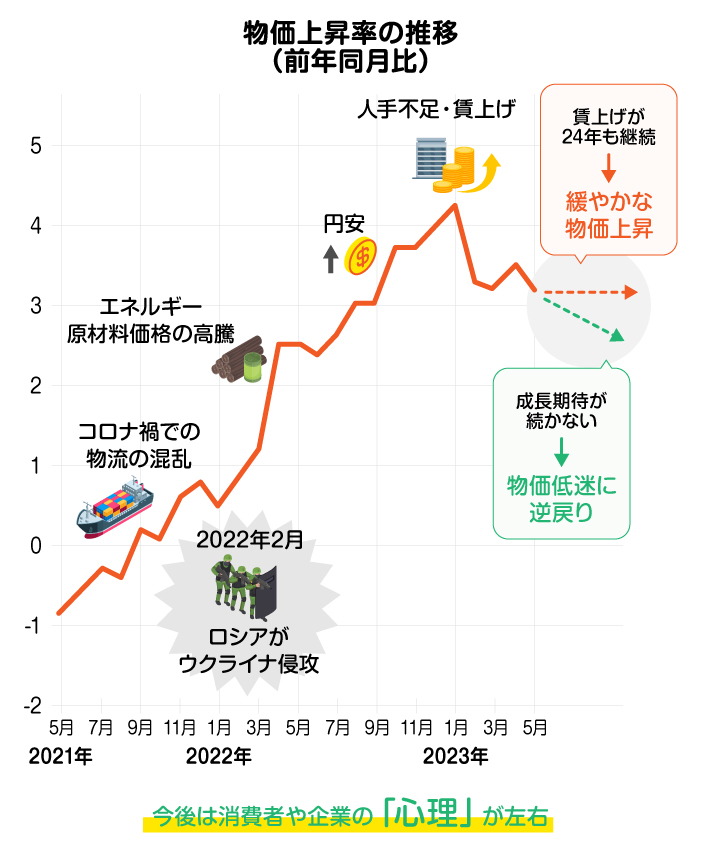

昨今の物価高は、2021年後半頃からの食料品やエネルギーなどの値上げを皮切りに、さまざまなモノやサービスの値上げへと広がりました。現時点でも値上げは継続しており、2025年4月の物価(総合)は前年同月に比べて3.6%上昇しています。

出典:総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)4月分」をもとに筆者作図

注:2020年から2024年までは年平均

物価高が起きている原因

物価は基本的に需要と供給の関係によって決まりますが、昨今の物価高は主に供給側のコスト増加によるものです。その背景として以下の原因が挙げられます。

原材料価格の高騰

物価高の主な要因の1つ目は、原材料価格の高騰です。原油や天然ガス、小麦・大豆といった原材料価格が上昇すると、それらを原料とする食料品や日用品、ガソリン、電気料金なども連動して値上がりします。

例えば、日本銀行が公表している「輸入物価指数(2024年度平均・速報)」を見ると、日本が輸入している原材料のうち「石油・石炭・天然ガス」は、2020年を100とすると175.8(※)となっており、4年前に比べて約1.8倍上昇しています。同じく「飲食料品・食料用農水産物」は133.0(※)と、約1.3倍の上昇です。

(※)契約通貨ベース

円安の影響

これらの輸入品価格の高騰に加え、円安の影響も受けています。円安とは他の通貨に比べて日本円の価値が下がることで、同じ原材料や製品を海外から仕入れる際のコストが上昇します。先に紹介した「石油・石炭・天然ガス」の輸入物価指数(2024年度平均)を例にすると、契約通貨ベースでは175.8でしたが、円ベースでは247.6と、さらに高い水準になっています。日本は食料品やエネルギーの多くを輸入に頼っているため、物価が為替レートの影響を大きく受けてしまうのです。

世界的なインフレ

ロシアによるウクライナ侵攻、新型コロナの影響などを発端として、アメリカやヨーロッパをはじめ多くの国でも原材料の供給不足によるインフレ(物価上昇)が進んでいます。これらの国から輸入する品々の価格が上昇することで、日本の物価も引き上げられています。

物流・人件費の上昇

企業のコストは原材料だけでなく、製品を運ぶための物流費や製造・販売にかかる人件費などもあります。これらのコストの増加分が製品価格に転嫁され、消費者が購入する際の価格が引き上げられています。

天候不順

野菜や果物などの農産物は、天候の影響によって生産量が大きく変わります。それにともない、生鮮食品価格は変動しやすく、天候不順などで生産量が減少すれば、一時的な物価上昇として現れることがあります。

物価高が家計にもたらす影響

物価が上がると家計の支出が増えます。総務省の家計調査報告(2025年3月分)によると、2025年3月の消費支出額(2人以上世帯)は1世帯あたり平均で33万9,232円。1年前の2024年3月が31万8,713円、その前年3月が31万2,758円となっており、継続的に支出額が増えていることがわかります。

| |

消費支出額 |

1年前に比べて |

| 2023年3月 |

31万2,758円 |

|

| 2024年3月 |

31万8,713円 |

+5,955円 |

| 2025年3月 |

33万9,232円 |

+20,519円 |

出典:総務省「家計調査報告(2025年3月分)」をもとに筆者作表

物価高が恒常化する傾向にあるなかで、食費や娯楽費などの節約に努める世帯も多いでしょう。しかし、2025年3月の光熱・水道費は前年同月に比べて7.2%と大きく増加しました。これは2025年2月の厳しい寒さにより暖房の使用が増加したことも一因ですが、その時々の状況によっては節約が難しいケースもあると考えられます。特に、食費や水道光熱費は生活に欠かせない支出なので、家計を直撃しています。

物価高はいつまで続く?

この物価高がいつまで続くのかは非常に気になるところでしょう。家計を守るためにも、政府や日本銀行などによる将来の物価見通しをチェックしておくことはとても大切です。

物価の将来予測

日本銀行は、経済や物価情勢の展望に対する基本的見解をまとめたレポート(経済・物価情勢の展望)を3ヵ月ごとに発表しています。2025年5月1日に発表された最新のレポート「経済・物価情勢の展望(2025年4月)」のなかでは、2025年度・2026年度の物価上昇率の見通しを前回発表分より下方修正しています。この要因を以下にまとめました。

- 米国トランプ大統領による関税措置を発端とした各国の通商政策などの影響で、海外経済が減速

- その影響でこれまでの輸入物価上昇が減速

- このところの米などの食料品価格上昇が物価に与える影響は減衰

- 一方で、人手不足感の強まりもあり、中長期的な予想物価上昇率は上がる

物価が下がる可能性と条件

今後、原材料価格の高騰が落ち着いたり、為替が円高に転じたりする場合には、一時的に物価が下がる可能性も考えられます。しかし、日本銀行の見解にあるように、人手不足など物価上昇の要因は他にもあることを念頭に置いておくのがよいでしょう。

物価高への対策

今後の物価の動向が不透明である以上、物価高が今後も続く可能性を考慮しながら、私たち消費者一人ひとりが工夫を凝らし、お金の使い方や貯蓄方法を見直して対策を講じていくことが大切です。以下に、簡単に取り組める対策法を紹介します。

毎月の支出を見直す

物価高対策の第一歩は、無駄な支出を削ることです。家計支出のなかでも、特に毎月ほぼ決まった額の支出となる固定費の見直しは高い節約効果が期待できます。住宅ローンの借り換えや、電気・通信費の契約見直し、格安SIMへの切替えなども検討してみるとよいでしょう。

ポイント還元を活用する

支出の際には、クレジットカードなどのキャッシュレス決済を活用し、ポイント還元を上手に利用しましょう。貯まったポイントを買い物に充てたり、キャッシュバックを受けたりすることで、実質的な出費を抑えられます。

資産運用を始める

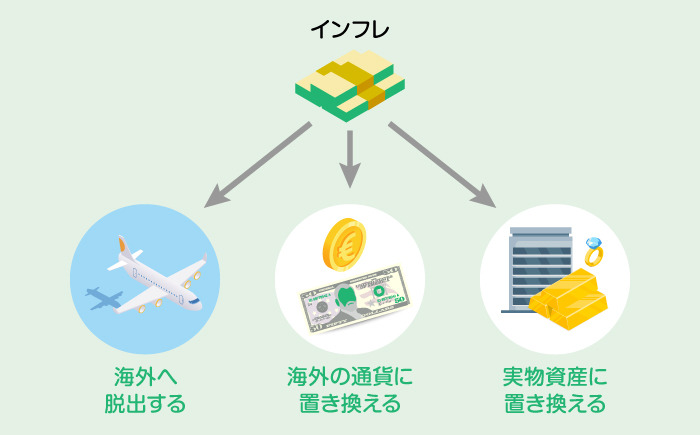

銀行の預金金利が物価上昇率に追いつかない状況では、預貯金の実質的な価値が目減りしてしまいます。資産運用を始め、インフレに強い資産を持っておくことで物価高に備えましょう。

インフレ対策として代表的な資産には、金(ゴールド)などの実物資産や株式、投資信託などの有価証券があります。なかでも金は長期的に価値が安定しているため、先行き不透明な経済状況において注目される投資対象の1つです。また、円安リスクに備えるためには外貨預金も適しています。

資産運用を始める際には、特定の資産に偏らず、リスク分散のために複数の資産に分散投資することも大切です。投資の第一歩として、投資信託の積立の積立が手軽でおすすめです。投資対象と購入タイミングの分散ができ、リスクを抑えた資産運用が可能になります。

三井住友銀行のWEBサイトからSBI証券の口座開設をすると、金投資や投資信託など各種取引でVポイントが貯まりやすくなります。物価高への対策として上手に活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

2021年後半頃から始まった食料品やエネルギーなどの値上げは2025年現在も続いています。世界のあちこちで予期せぬ出来事が起こり、先々の物価見通しも読みにくくなっています。この先も物価高が続く可能性を念頭に置き、私たち自身のお金を守り、増やせるような対策を取っていきましょう。

物価高への対策は、支出の見直しやポイント還元、資産運用など、身近な部分で実現できます。思い立ったら早速取りかかってみてください。

- ※2025年8月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

續恵美子

ファイナンシャルプランナー(CFP®、ファイナンシャル・プランニング技能士)。

生命保険会社にて15年勤務したあと、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。

渡仏後は2年間の自己投資期間を取り、地元の大学で経営学修士号を取得。地元企業で約7年半の会社員生活を送ったあと、フリーランスとして念願のファイナンシャルプランナーに。生きるうえで大切な夢とお金について伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。