- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 経理に関する記事

- 請求書は電子化したほうがいい?電子化のメリット・デメリットを紹介

経理

公開日:2024.03.08

請求書は電子化したほうがいい?電子化のメリット・デメリットを紹介

近年、請求書を電子化する企業が増えつつあります。自社でも請求書の電子化に踏み切るべきかどうか、迷っている事業者の方は多いのではないでしょうか。

今回は、請求書の電子化が注目されている理由や、請求書を発行する側・受領する側のメリットとデメリットについて解説します。併せて、請求書の電子化によって費用削減や業務効率化を実現した事例もご紹介します。

請求書の電子化とは?

請求書の電子化とは、請求書のやりとりを紙から電子データへと移行することです。PDF等の電子データで請求書を作成し、メール添付やクラウド経由で請求書の発行・受領を行います。電子化された請求書は「Web請求書」や「電子インボイス」等と呼ばれることがありますが、いずれも同じ意味と捉えてください。

請求書の電子化が注目される理由

請求書の電子化が進んでいる背景には、主に「電子帳簿保存法への対応」「環境問題への配慮」「経理作業の効率化」の3つの要因が挙げられます。詳しく見ていきましょう。

電子帳簿保存法に対応する

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、電子データとして受領した請求書は電子データのまま保存することが義務付けられました(※)。電子データで受領した請求書をプリントアウトして紙で保存したものは、基本的には証憑書類として認められなくなったのです。

今後、取引先から電子データでの請求書発行を求められることも増えると考えられるため、請求書の発行・受領をいずれも電子化するのが得策と言えます。

(※)2023年12月31日まではプリントアウトした請求書の保存も認める宥恕措置が設けられていたものの、2024年1月1日以降は宥恕措置が廃止され、以降に電子データで発行・受領する請求書はすべて電子データとして保存することが義務化されました。

ペーパーレス化を通じた環境負荷低減(SDGs)

請求書を電子化することにより、請求関連の業務で紙を使用する機会が削減できます。ペーパーレス化が促進されて用紙の使用量が減ることで経費の節減につながるだけでなく、環境負荷の軽減も可能です。

近年はSDGsへの関心が高まっており、持続可能な社会を実現する事業の在り方にも注目が集まっています。請求書の電子化は、SDGsの取組の一環にもなり得るのです。

関連記事:「SDGsとは?DXとの関係性やGX、企業の取組事例を紹介」

経理業務の効率化

電子化された請求書はメールやクラウド経由でやりとりされるため、従来のように紙に印刷したり、封筒を用意した上で郵送したりする必要がありません。

これまで請求書の発行や郵送に要していた手間がなくなり、経理業務の効率化につながります。請求書の電子化は、業務効率化を実現する施策のひとつとして捉えることもできるのです。

電子帳簿保存法に対応する方法

電子帳簿保存法では、対象書類の保存方法を「電子取引」「電子帳簿・電子書類」「スキャナ保存」の3つに区分しています。それぞれに該当する書類および対応方法は次の通りで、請求書はいずれにもあてはまります。

■電子帳簿保存法の区分と該当する書類・対応方法

| 区分 | 該当する書類 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 電子取引 | ・請求書、見積書、契約書、領収書等 | ・電子的に送受信した書類は電子データのまま保存する(2024年1月1日より義務化) |

| 電子帳簿、電子書類 | ・国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳等) ・決算関係書類(貸借対照表、損益計算書等) ・取引関係書類(請求書、見積書、契約書、領収書等) |

・電子的に送受信した情報はデータのまま保存してもよい(任意) |

| スキャナ保存 | ・重要書類(請求書、契約書、領収書、納品書等) ・一般書類(見積書、注文書等) |

・電子的に送受信した情報はデータのまま保存してもよい(任意) |

電子帳簿保存法では、請求書を発行する側・受領する側がそれぞれ満たすべき要件を定めています。電子帳簿保存法の趣旨を理解し、適切に対応していくことが大切です。

請求書を発行する場合の対応

請求書を電子化して発行するには、PDF等の電子データにしてメール添付したり、クラウド経由で送付したりします。このような取引情報の授受を電磁的方法により行う取引は、電子帳簿保存法における「電子取引」に該当します。元の請求データを電子帳簿として作成し、請求書を発行するフローにすれば、電子取引だけでなく電子帳簿・電子書類の区分にも対応できます。また、経理作業の負担軽減にもつながるでしょう。

請求書を受領する場合の対応

請求書を電子取引データとして受領した場合、電子データのまま保存する必要があります。紙で受領した請求書は紙のまま保存しても構いませんが、電子データと紙が混在すると管理が煩雑になることから、スキャナ保存して電子データに統一するのがおすすめです。保存する際の形式と保存要件は次の通りです。

■電子取引・スキャナ保存の保存要件

| 区分 | 保存要件 |

|---|---|

| 電子取引 | ・タイムスタンプの付与等、改ざん防止の措置を施す ・取引年月日・取引金額・取引先の条件を指定して検索できるようにする ・上記2点を満たせない相当の理由があると所轄税務署長が認め(事前申請は不要)、かつ税務調査等の際に電子取引データのダウンロードとプリントアウトに応じられるようにしておけば、保存のみでも対応可能 |

| スキャナ保存 | ・解像度200dpi以上、原則としてカラー画像 ・重要書類については帳簿との相互関連性が確認できるようにしておくこと |

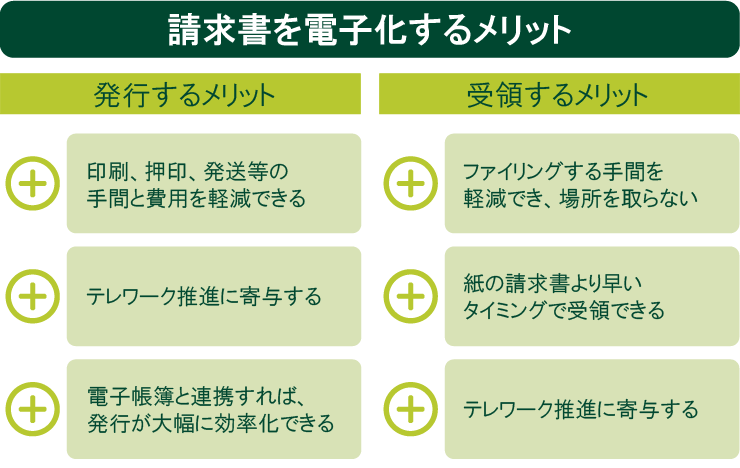

請求書を電子化するメリット

請求書を電子化することによって、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。電子請求書を発行する場合・受領する場合のメリットをそれぞれ解説します。

電子請求書を発行するメリット

電子請求書を発行する側が得られる主なメリットは次の3点です。

・印刷、押印、発送等の手間と費用を軽減できる

電子請求書は印刷や郵送が不要で、データのままメールやクラウド経由で送信可能です。請求書への押印は義務ではありませんが、慣習的に押印する場合には電子印鑑を活用できます。印刷、押印、発送等の手間と費用が削減される効果が期待できます。

・テレワーク推進に寄与する

電子請求書はPCと通信環境さえそろっていれば発行・送信できるため、テレワークでも請求書発行業務が可能となる点が大きなメリットです。就業場所を選ばず請求業務を進められます。

・電子帳簿と連携すれば、発行が大幅に効率化できる

電子帳簿に入力したデータを電子請求書に反映させることにより、発行業務の大幅な効率化が可能です。手作業で入力する場合と比べて、人的ミスを防ぐのにも役立ちます。

電子請求書を受領するメリット

電子請求書は受領する側にもメリットをもたらします。主なメリットは次の3点です。

・ファイリングする手間を軽減でき、場所を取らない

電子請求書は紙の請求書のように、1枚ずつファイリングして保存する必要がありません。保存場所も取らないことから、受領した請求書の管理を大幅に簡素化できます。

・紙の請求書より早いタイミングで受領できる

請求書を紙に印刷して郵送する場合と比べ、郵送の必要がない電子請求書は、発行から受領までの時間が短縮されます。それにより請求書を早いタイミングで受け取ることができるため、請求書処理の円滑化が可能です。

・テレワーク推進に寄与する

電子請求書はデータでのやりとりで完結できるため、場所を選ばず受領できます。特定の場所に郵送される紙の請求書と比べると、テレワークでも対応しやすい点が大きなメリットです。

請求書の電子化をご検討の方はこちらをご参照ください。SMBCグループの「PlariTown」では、専門のDXコンサルタントがお客さまのお悩みを踏まえたうえで、デジタルサービスの選定をお手伝いいたします。ぜひご活用をご検討ください。

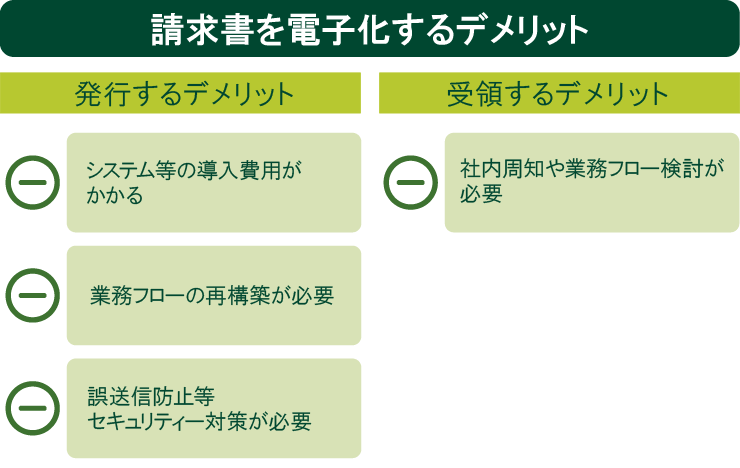

請求書を電子化するデメリット

請求書の電子化には、デメリットとなり得る面もあります。請求書を発行する側・受領する側それぞれのデメリットは次の通りです。

電子請求書を発行するデメリット

電子請求書を発行する側の事業者にとって、デメリットとなり得るのは次の3点です。

・システム等の導入費用がかかる

電子請求書の発行に際してシステム等を導入する場合は、導入費用がかかります。クラウド型のシステムは、オンプレミス型等に比べて初期費用を抑えられることが多いので、比較検討してみましょう。

・業務フローの再構築が必要

請求書を発行するフローが従来とは変わるケースが多いことが想定されるため、業務フローを再構築する必要があります。請求関連業務の担当者に対する周知や、マニュアル策定といった対応も必要です。

・誤送信防止等セキュリティー対策が必要

請求書は取引情報が記載されている機密性の高い書類のため、誤送信を防ぐ仕組みや情報漏洩を防ぐセキュリティー対策は必須です。クラウド経由で電子請求書をやりとりすることにより、あらかじめ取引先ごとに送信先を設定しておくといった対策を講じる必要があります。

電子請求書を受領するデメリット

・社内周知や業務フロー検討が必要

請求書を受領する側の事業者は、電子取引データは電子データのまま保存する必要があります。所定の要件を満たす保存方法を実現できるよう、従業員に対して電子帳簿保存法の周知や研修を行ったり、電子請求書を受領した場合の業務フローを検討したりすることが必要です。

請求書を電子化し、費用削減や業務効率化を実現した事例

続いては、請求書を電子化したことにより、費用削減や業務効率化につながった事例を紹介します。3社の事例から、電子請求書へ移行するメリットをより具体的にイメージしてみてください。

アミューズメント企業A社:電子請求書の導入で、発行業務の時間を86%削減

アミューズメント関連の事業を展開するA社では、紙の請求書を発行する際に1件あたり平均15分間を要していました。電子請求書に移行したことにより、請求書の発行業務にかかる時間が5分の1以下に短縮され、大幅な業務効率化につながりました。発行業務に要する時間が8割以上削減されたことにより、担当者の業務負荷の軽減にも寄与しています。

印刷会社B社:電子請求書の授受に加え、紙の請求書もデータ化して効率化を図る

印刷業を営むB社では、クラウド型の電子請求書システムを導入したことにより、取引先から受領する請求書の確認と処理に要していた期間を3日程短縮することができました。自社が発行する請求書についても、発行に1日以上の時間を要していましたが、30分に大幅に短縮することができました。紙で受領する請求書はAI-OCRでデータ化して集約できるので、管理の効率化も可能になりました。

不動産販売業C社:電子化を機に請求書を統一し、承認フローを脱ハンコ化

全国規模で分譲マンションを供給するC社では、全国の事務所で受領する月2,000通の請求書をほとんどすべて電子化しました。従来は大量の明細がバラバラに届き、請求書が束になるほどでしたが、電子化を機に請求書の統一化を図ったことにより、処理・管理の簡素化が実現しています。受領した請求書の承認フローを脱ハンコ化することにより、テレワークに対応できたことも大きなメリットのひとつです。

請求書を電子化して、電子帳簿保存法への対応や経理作業の効率化を進めよう

請求書を電子化することによって電子帳簿保存法に対応できるほか、ペーパーレス化の実現や経理作業の効率化といった多くのメリットを得られます。請求業務を効率化したい事業者さまや、電子帳簿保存法への対応を検討している事業者さまは、今回紹介したポイントを参考に請求書の電子化を進めてみてはいかがでしょうか。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、ビジネスに役立つ多様なデジタルサービスのほか、ユーザーに合った業界ニュースやレポートを、ワンストップで利用できるプラットフォームです。専門のDXコンサルタントが、お客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提示するといったDX推進のサポートをさせていただきます。

請求書業務の電子化を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご活用ください。