- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 総務に関する記事

- BPRとは?業務改善との違いや導入メリット、導入事例などについて紹介

総務

公開日:2022.12.05

BPRとは?業務改善との違いや導入メリット、導入事例などについて紹介

少子高齢化に伴う労働人口減少や、DX推進において近年再注目されている業務改革の手法として、BPRがあります。この記事では、BPRと業務改善の違い、BPR導入のメリットや具体的な手法、事例などについてくわしく紹介します。

BPRとは?

BPRとは「Business Process Re-engineering」の略で、業務の目的を達成するために、既存の業務体系や制度などを根本から見直し、再構築することです。

BPRと業務改善の違い

BPRは、既存業務の方法を変更するという点では、業務改善と類似しているように思えます。では、BPRと業務改善は、どう違うのでしょうか。

業務改善は、業務の一部について、既存の組織体制の範囲内で部分的に改善を行うことが大半です。例えば、顧客情報を効率的に共有するために、営業部門で使用するシステムの入れ替えを検討する、などが該当します。

一方、BPRは、既存の組織体制に限らない、業務全体を根本的に見直すことを指します。例えば、顧客満足度向上のために、全社的な組織体制やワークフローを見直す、などが該当します。

BPRが注目されている理由

では、なぜBPRが注目されているのでしょうか。

そもそも、BPRは、1993年に、マイケル・ハマー氏(米マサチューセッツ工科大学教授)と、ジェイムズ・チャンピー(経営コンサルタント)による『Reengineering the Corporation(邦題:リエンジニアリング革命)』によって、世界中へ認知されるようになったといわれています。

当時の日本は、バブル崩壊期であったこともあり、既存のビジネスに関する課題を打開する手段として、注目を集めました。

そして、少子高齢化に伴う労働人口減少や、働き方改革・DX推進が話題となっている昨今では、業務を抜本的に見直す必要性が高まり、BPRが再注目されています。また、IT技術等を用いて既存ビジネスを見直すことで新たな顧客ニーズに応えていくDXを進めていくうえでも、BPRは重要な考え方といえます。

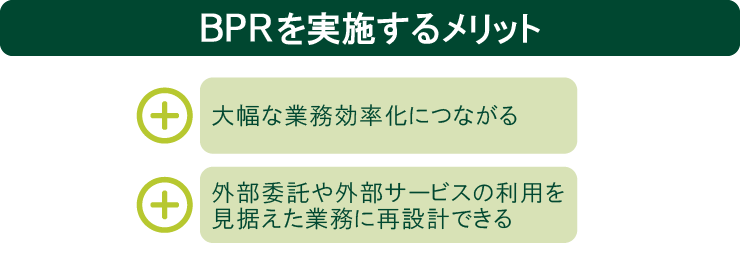

BPRを実施するメリット

BPRを実施すると、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。BPRを実施するメリットについて、大きく2つご紹介します。

大幅な業務効率化に繋がる

BPRを行うと、既存の組織体制や業務フローにおけるムダが排除され、企業全体として大幅に業務を効率化できる可能性があります。例えば、企業内の複数の部署で重複して行っていた必要性の低い業務を集約し効率化する等の全社的な改革を行うことにより、企業全体の労働時間の削減や、それに伴う人件費の削減などの効果が見込めます。

外部委託や外部サービスの利用を見据えた業務に再設計できる

BPRを実施する場合、業務改善と異なり、企業全体の業務を根本的に見直すため、企業全体の業務を「コア業務(企業の直接の利益の源泉となる業務)」と、それ以外の「ノンコア業務」へ分類し可視化することができます。

結果、自社内の限られた経営資源をコア業務へ集中させることができるほか、場合によっては自社で行う必要性の低いノンコア業務を外部委託できるようになります。また、外部サービス・SaaSなどに業務を合わせることで、外部サービス・SaaSの利用・導入が容易になります。

外部委託や外部サービスを調査することで、自社業務を委託・効率化できるサービスに出会うこともあるでしょう。外部委託や外部サービスを知ることは、自社業務を抜本的に見直すきっかけにもなります。

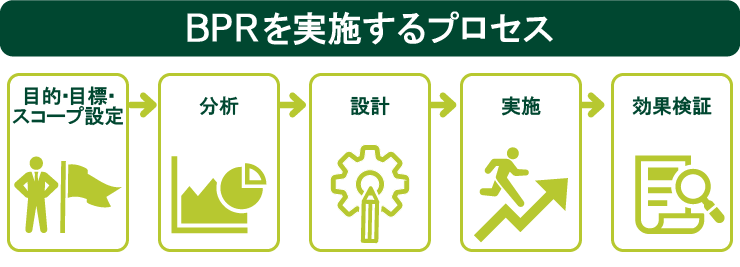

BPRを実施するプロセス

では、実際にBPRを実施するためには、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。主には、以下のような5つのプロセスを行うとよいとされています。

1.目的・目標・スコープ設定

BPRを行う目的・目標を設定します。また、BPRの対象とする業務範囲(スコープ)も、ここで設定します。

具体的には、まず、社員より現状の課題についてヒアリングを行います。この際、特定の層の社員にのみヒアリングを行うのではなく、様々な階層の社員へヒアリングを行い、目的や目標を設定することが望ましいとされています。

2.分析

BPRを行う業務内容や、それに関する業務フロー、組織体制などについて現状を分析し、課題を特定します。この際、分析ツールを用いて課題を洗い出すことで、効率的に課題特定を行うことができます。代表的な分析ツールとしては、「BSC(バランスト・スコアカード)」や「ABC(Activity Based Costing=活動基準原価計算)」などが該当します。

3.設計

【分析】のステップで洗い出した課題を踏まえ、新しい業務フローを設計します。業務フローでは、インプット・アウトプットは何か、どんな業務を実施するか、どの部署が対応するか、利用するシステム・ツールは何かなどを具体化する必要があります。新しい業務フローを設計する際に用いる代表的な手法は、次の章「BPRの手法」にて解説します。

業務フロー設計後には、BPRの期待効果(コスト・スピードなど)の算出に加え、どの領域から着手するか、いつから着手するか、いつ完了させるかなどの実行計画も作成します。

4.実施

【設計】のステップで策定した実行計画に沿って、BPRを実施していきます。対象となる全業務にBPRを適用するケースもありますが、現場の混乱やお客様への影響なども想定されるため、段階的に進めていくのが一般的です。そのため、BPRを完遂するにはある程度時間が必要になります。

BPRを推進する中で、当初の想定と異なる点も出てきますので、適宜、課題把握・対策を実行していくのがよいでしょう。

5.効果検証

BPRを実施した業務について、当初設定した目的が達成できているか、期待した効果が出ているか、検証します。期待した効果が得られていない場合、どこに問題があるか分析し、必要に応じて業務の再設計を行います。場合によっては、最初のステップである【目的・目標・スコープ設定】から見直す必要もあるかもしれません。

BPRの手法

BPRの【実施】ステップにおいて用いられる手法は複数あります。代表的な手法を3つ紹介します。

| BPRの手法 | 対象業務 | 実施内容 |

|---|---|---|

| ERP | 情報管理業務 | システムを導入し情報を一元管理 |

| シェアードサービス | 複数の部署に存在するコーポレート業務 | 社内の一拠点に集約 |

| BPO | 外部委託すべき業務 | 外部業者への委託 |

・ERP

ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)とは、社内における情報管理を効率化する手法を指します。

企業全体で保有している「ヒト」「モノ」「カネ」などの情報を一括で統合して管理し、経営の効率化を図ります。

具体的には、人事、販売管理、会計などの情報を一元管理することができるシステム(一般的に、基幹システムと呼ばれます)を導入することで、企業が保有する情報を有効活用します。

・シェアードサービス

シェアードサービスとは、社内における業務を特定の拠点に集約する手法を指します。

企業内の複数部門ごとに存在するコーポレート機能を1拠点に集中させ、企業全体としての業務効率化を図ります。

具体的には、財務部や人事部、法務部などがその対象となるケースが多くなっています。

・BPO

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは、社内における業務の一部を、まとめて外部の業者に委託する手法を指します。

自社のリソースがひっ迫している為、自社で全ての業務を行うよりも、一部の業務を外部委託した方が業務効率化や業務の質の向上が見込まれるといった場合には、BPOを選択することも有効です。

BPRの活用事例

最後に、実際にBPRを活用して成功した事例について紹介します。

某飲料メーカーの事例

当社は、昨今の労働人口減少という問題に対応するために、生産性向上を目標としてBPRを実施しました。

まず、当社で働く従業員の業務内容について実態を把握し、非効率となっている業務を特定しました。その後、それらの非効率さを解決できるRPAの活用、既存の業務の見直しや廃止を始めた結果、当社の人事部門においては約5000時間もの業務工数を削減することができました。

某地方公共団体の事例

当団体では、業務の生産性を向上させ、職員の労働環境を改善することを目的に、BPRを実施しました。

当団体が保有する160台の公用車の予約管理や利用記録を紙の帳簿を使用して管理していました。そこで効率的な運営方法は何か検討し、公用車管理システムの導入を実施した結果、紙による非効率管理がなくなり、職員の業務時間短縮による労働環境改善につながりました。

適切なBPRの実施により、業務効率化や労働環境改善につながる

BPRは、企業の現状を正しく把握すると同時に、適した手法で実施していくことが大切です。BPRにより全社的な業務効率化や時間外労働削減による労働環境改善などにもつながります。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、BPRの支援ツールをはじめ業務効率化やDX推進に資する多様なデジタルサービス、業界ニュース・レポートなどビジネスに役立つ情報を、ワンストップで利用できるプラットフォームです。サービス導入に関する相談受付やお客さまの業務実態に合わせた提案も実施しており、DX推進をサポートします。

BPRの導入や強化を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。