- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義や事例を紹介

企画

公開日:2022.01.28

更新日:2024.03.08

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?定義や事例を紹介

デジタル化が進む現在、企業が競争力を強化していくためには、DX推進が必要だと言われています。しかし、その必要性を認識してはいるものの、そもそもDXについてしっかり理解できていない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、DXの定義のほか、DXが注目されている理由や日本国内におけるDXの現況、DX推進の課題、導入事例についてご紹介します。

DXとはデジタル技術を活用してビジネスを変革するもの

ビジネスの現場やメディア等で、DXという言葉を耳にする機会が増えています。改めて、DXの定義から確認してみましょう。

DXの定義

DXは、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略です。「DT」ではなく「DX」と表記されるのは、英語圏では交差するという意味を持つ「trans」を「X」と略すことがあるためと言われています。

DXという言葉を最初に用いたのは、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授です。2004年に発表した論文の中で同氏は、DXについて「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と記述しています。

また、経済産業省は、2022年9月に発表した「デジタル・ガバナンスコード2.0」において、DXを下記のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

DXとは、データとデジタル技術によって商品やビジネス、業務、企業文化等の変革を成し遂げるものであり、その目的は競争力の維持・獲得・強化を果たすことにあります。

デジタイゼーションとの違い

これまで、アナログで行ってきたビジネスプロセスのデジタル化を意味する「デジタイゼーション」は、DXそのものを指すものではなく、あくまでDXを実現するためのステップのひとつです。

これまで紙を用いて作成していた書類をデジタル化して共有するようにしたり、連絡手段としてメールやチャットツールを使用したりすることもデジタイゼーションの一種です。デジタル技術を活用して業務効率化やコスト削減を実現することが目的となります。

デジタライゼーションとの違い

デジタイゼーションと同様に、デジタル技術を活用して自社および外部の環境やビジネス戦略面も含め、長期的な視野でプロセス全体を変革する取組である「デジタライゼーション」も、DXそのものを指すものではありません。

デジタライゼーションは、もう少しDXに近いニュアンスを持っていて、デジタル技術を活用して、自社および外部の環境やビジネス戦略面も含め、長期的な視野でプロセス全体を変革する取組です。

デジタイゼーションやデジタライゼーション等のDXを実現するための中核にあるステップの中で、DXは最も総合的・網羅的な概念です。

DXの具体例

DXとデジタイゼーション、デジタライゼーションの違いをイメージしやすいのが「カメラ」の進歩です。

元々カメラは、フィルムに被写体を光学的に転写する技術を用いたアナログ機器でした。デジタルカメラの登場により、カメラ市場がアナログのフィルムカメラからデジタルカメラに置き換わった現象はデジタイゼーションと言えます。さらに、画像データをメール等に添付し、送受信できるようになったことはデジタイゼーションがもたらした変化と捉えてよいでしょう。

一方、デジタライゼーションはデジタル技術によって新たな価値やビジネスモデルを生み出すことです。

現在、スマートフォンやデジタルカメラで撮影された画像データはSNS等で瞬時にシェアされ、世界中の人々が閲覧できるようになっていますが、これはデジタライゼーションの好例と言えます。

なお、DXは個別の業務プロセスやサービスにとどまらず、企業等の組織全体をデジタル化することで、ビジネスモデルそのものを変革させ、社会をも変革させていくことを指します。

個人が撮影したスマートフォンの画像データをまとめてフォトブックを制作するサービスが生まれたりしているのはDXの成功例のひとつです。DXは、写真を活用したサービスやビジネスの仕組みを変革させ、「写真」という概念自体や社会全体に変化をもたらしたのです。

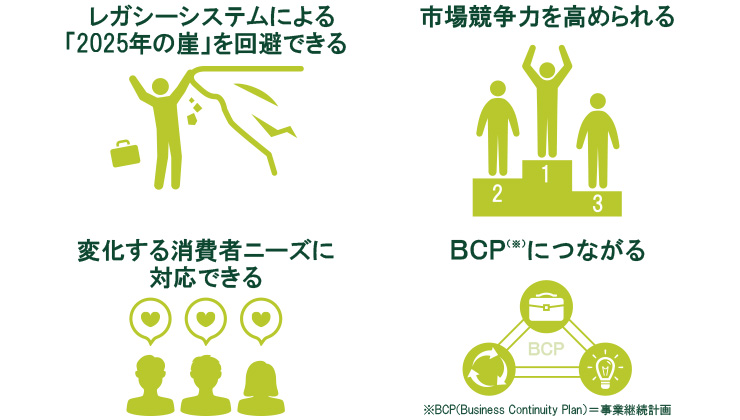

DXが注目されている4つの理由

DXを取り入れた優良な企業戦略・経営をする事業者を認定する「DX認定制度」等、経済産業省は国内企業のDX化を強く推奨し、サポートしています。企業側もまた、それに呼応してDXの導入を始めており、その波は大企業だけではなく中小企業にまで波及しつつあります。

ここからは、DXがこれほどまでに注目されている4つの理由をご紹介します。

1 レガシーシステムによる「2025年の崖」を回避できる

DXが注目されている理由としては、DXによってレガシーシステムによる「2025年の崖」を回避できることが挙げられます。「レガシーシステム」や「2025年の崖」は、初めて聞く方も多いかもしれません。

日本では、1980年代に多くの企業がコンピュータを用いた財務管理や会計処理、在庫管理、給与計算、伝票発行等に用いる基幹システムを導入しました。その後、40年近くが過ぎた現在では、それらのシステムは老朽化し、カスタマイズを重ねた結果、複雑化・ブラックボックス化しています。これが、「レガシーシステム」です。

2018年に経済産業省が公表した「DXレポート 〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜」では、IT人材が不足している昨今、最新の技術に対応することが難しいレガシーシステムの保守・運用に多くの人的リソースが割かれていることが指摘されています。

さらに、同レポートで「DXが進まなければ2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性が高い」という旨の警告をされたのが「2025年の崖」です。

12兆円もの経済損失という数字は、当時の日本社会に大きなインパクトを与え、これを回避するためのDX化が早急の課題であるとの認識を広めました。

SMBCグループでは「DX推進をしたいが、何から始めたらよいかわからない」というお客さま向けに、DX専門コンサルタントが、無料でDX推進をお手伝いします。中小企業におけるDX推進の必要性や具体的なロードマップが紹介されていますので、こちらのページも併せてご参照ください。

関連記事:「2025年の崖とは?経産省レポートが示す問題点や対策方法を解説」

2 市場競争力を高められる

競争力の高い製品やサービスを提供し、市場競争力を高めるためにも、DX推進は欠かせません。なぜなら、AI、IoT(あらゆるモノをインターネットに接続する技術)、クラウド(必要に応じてインターネット上でサービスを利用できる仕組み)、5G等の新しいデジタル技術を駆使した商品を作り出すことが、国内はもちろん海外市場における競争力を確保し、強化することに直結するからです。

また、DXは生産性向上や業務効率向上にも寄与します。例えば、生産現場におけるセンサーとAIによる異常検知や故障予兆検知のほか、クラウドサービスの利用による運用負荷の削減や場所を選ばない業務遂行、ペーパーレス化による利便性の向上といったデジタル技術の活用は、いずれも省人化・省力化の推進につながります。

DXによって従業員は、従来の定型的な作業から解放され、新しい価値を生み出す業務に集中できるようになります。

3 変化する消費者ニーズに対応できる

DXは、変化し多様化する消費者ニーズへの対応や、顧客体験の向上にも役立ちます。ウェブベースのセールスによる優良顧客の確保、顧客データ、販売実績データの分析に基づく、的確で迅速なマーケティング施策の実行等はその代表例です。

そして、IoTが今以上に普及すれば、消費者の行動に関する膨大なデータを収集し、AIや機械学習による分析に基づいて生産を調整したり、商品開発にフィードバックしたりすることも可能になります。消費者の生活に密着した、きめ細かくニーズに寄り添うビジネス展開が行われるようになるでしょう。

4 BCPにつながる

BCP(事業継続計画)の観点から、DXの有用性を捉えることもできます。とりわけ、新型コロナウイルス感染症の拡大は、インターネットとデジタル技術を活用することが事業継続のカギとなることを、強く印象づけました。

テレワーク(リモートワーク)は、働き方改革の側面だけではなく、緊急時に事業や業務を継続する手段としても有効です。図らずも、コロナ禍によりテレワークが普及したことで、DX推進の波は中小企業へも押し寄せる格好となりました。

日本国内におけるDXの現況

日本国内におけるDXは、どのような状況にあるのでしょうか。DXの取組状況や、海外と比較した場合の状況について見ていきましょう。

DXの取組状況

総務省の調査によれば、日本国内の企業におけるDXの取組は、下記のような状況になっています。

<国内におけるDXへの取組状況>

- ・特定の組織のみ、取組や具体的な検討を進めている:48.7%

- ・経営会議等、上層部での重要な経営課題だと認識している:29.4%

- ・話題にはのぼっているが、具体的な取組や検討は行っていない:20.6%

出典:総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室「デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究の請負報告書」|総務省

上記の調査によると、半数以上の企業が具体的な取組については未着手であること、その内検討段階に入っていない企業が約2割存在するという結果が出ています。

また、取組や具体的な検討を進めていると回答した企業においても、特定の組織に限った取組・検討となっており、全社的な取組には至っていないのが実情です。DXという言葉に対する認知度は高まりつつあるものの、まだ国内では具体的な取組には至っていないケースが多いということがわかります。

日本と海外の状況

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表している「DX白書2023」では、日米におけるDXの取組状況の比較が掲載されています。2022年度における両国のDXの状況は、下記の通りです。

■日米におけるDXの取組状況の比較

| 取組状況 | 日本 | アメリカ |

|---|---|---|

| 全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる | 26.9% | 35.5% |

| 全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取り組んでいる | 27.3% | 32.6% |

| 部署ごとに個別でDXに取り組んでいる | 15.1% | 9.8% |

| 取り組んでいない | 29.1% | 10.6% |

| 創業よりデジタル事業をメイン事業としている | 0.4% | 3.9% |

| わからない | 1.3% | 7.5% |

出典:独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」|独立行政法人情報処理推進機構

「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」または「一部の部門においてDXに取り組んでいる」企業は、日本では54.2%であるのに対して、アメリカでは68.1%に達しています。

これに対して、DXに「取り組んでいない」と回答した企業が日本では29.1%にも上るのに対して、アメリカでは10.6%に止まっています。アメリカと比較すると、日本のDXに対する取組が出遅れているのは否めません。

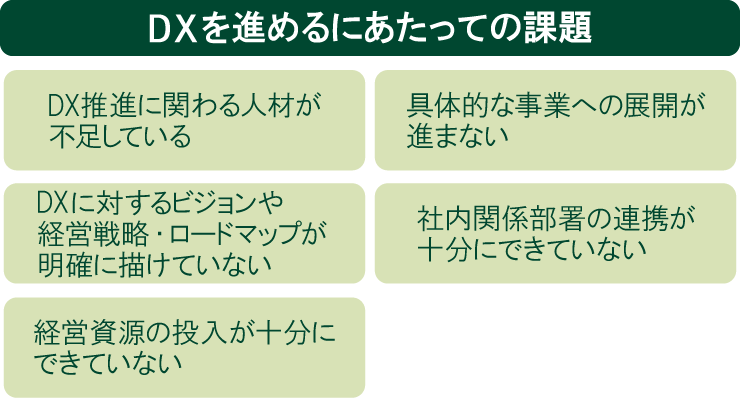

DXを進めるにあたっての課題

多くの企業でDX推進への取組が始まっていますが、一方で乗り越えなければならない課題もあります。続いては、企業にとってハードルとなりやすいDX推進の課題を5つご紹介します。

DX推進に関わる人材が不足している

DX人材の不足は、多くの企業が抱えている課題です。DX人材とは、デジタル技術やデータ活用に精通した人材であり、DXをリードする、あるいはDXの実行を担っていく人材のことを指します。

DX人材を確保するため、各企業は社外からDX人材を獲得する、社内で育成する、外部パートナーにアウトソーシングするといった、様々な方法を模索しています。

具体的な事業への展開が進まない

様々なツールやシステムを導入したものの、それらの具体的な事業への展開が進まないことも懸念されます。DXにおいて目指すべきは「変革」であることから、既存事業の延長線上に位置するビジネスを想定していると事業展開が困難になりがちです。

カメラをアナログからデジタルに置き換えた段階では「SNS上での共有」や「フォトブック制作サービス」といった発想は生まれにくいことからもわかる通り、他分野との掛け合わせや事業の多角化も視野に入れて事業構想を検討していく必要があるでしょう。

DXに対するビジョンや経営戦略・ロードマップが明確に描けていない

DXという言葉が独り歩きしてしまい、DXを通して目指すべきビジョンや経営戦略・ロードマップが明確に描けていないことも日本企業の大きな課題のひとつといえます。デジタル技術の発展に伴い、かつては困難だった事業が実現可能なものとなるケースは少なくありません。

一方で、実現可能な事業の選択肢が増えることと、企業としての目的やミッションが定まることは別の問題です。DXを通して自社が何を実現し、どのような価値を提供したいのか、中長期的な視座に立って計画を策定していくことが求められています。

社内関係部署の連携が十分にできていない

DX推進をデジタイゼーションやデジタライゼーションの段階に止めないためには、DXの本質に対する理解と、社内の関係部署の連携が不可欠です。経営層がその意義や必要性を深く理解し、自社が目指すべきビジョンと戦略を策定しなければなりません。その上で、従業員全体にも理解を求め、協力を得ながらDXを進めていくことが重要です。ただし、DXはあくまで企業が特定の目的を達成するための手段であり、それ自身を目的とするものではない点に留意は必要です。

経営資源の投入が十分にできていない

最初にまとまった投資が必要である点は、DX化を進める際に企業が抱える課題のひとつです。レガシーシステムを抱えている企業は、システムのモダナイゼーション(近代化)に取り組む必要があります。

DXにふさわしいIT基盤については、オンプレミスとクラウドのハイブリッドやオールクラウド等が考えられますが、いずれにせよ新たな投資が必要になるでしょう。

SMBCグループでは「DX推進の課題はわかったが、どのように進めたらよいのかわからない」というお客さま向けに、DX専門コンサルタントが、無料でDX推進をサポートいたします。

DX推進における課題や対処法、具体的な進め方等が紹介されていますので、こちらのページも併せてご参照ください。

DXの導入事例

最後に、DX化に成功した企業の事例を3つご紹介します。DXによって、それぞれの企業がどのように課題を解決したのか、くわしく見ていきましょう。

事例1:紙と電話の企業文化を大変革(A社:木材会社)

建材に使用する集成材等の卸売や、「木拾い」と呼ばれる建築工事で必要な木材の使用量を、図面から割り出す作業を請け負っているA社では、数年前までは紙と電話が中心の文化で出社が必須の勤務スタイルであり、デジタルとは程遠い企業体質でした。営業等のデータが何も残っていない、目標数値やKPIもない、新規開拓営業がほとんどできていないことに加え、平均年齢が40代後半で次世代を担う若手の採用が困難といった問題を抱えていました。

しかし、企業のDX化を支援するグループに参画したことから状況が一変しました。まずは、従業員全員にノートパソコンとiPhoneを配付し、顧客情報、木材の在庫状況等の業務情報をすべてデータ化して、いつでもどこでも個人端末で確認できるようにしました。また、木材一つひとつにバーコードをつけてデータ化し、商談内容もデータ化の上、MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入してDX化を推進しました。

その結果、導入後わずか半年でほかのグループ会社と同レベルのDX化を実現しました。また、テレワーク、ペーパーレス化、MAによる新規顧客確保の仕組みを構築しました。業務効率化も進み、若手採用にも結びつけられるようになっています。

事例2:稼働率1人当たり1.5倍を達成(B社:データリカバリー会社)

データリカバリーや、デジタルデバイス上から不正・犯罪の痕跡を抽出するフォレンジックや、セキュリティを事業の柱とするB社では、DX導入前に自社の課題を抽出しました。業務効率や稼働率が悪い、情報の簡素化・共有化が急務、紙やメールが主体で効率的な情報共有手段が必要、社外にいると現場の状況が全くわからない等の問題をリストアップしました。その結果、現状の問題を改善し、稼働率を1人当たり1.5倍にする必要があることがわかりました。

そこで実施したのは、営業支援と顧客管理機能を中核としたクラウド型ビジネスアプリケーションの導入、社内用ツールの統一、お客さま情報の入力の簡素化等です。

特に効果的だったのは、社内用ツールを統一したことによる業務効率の向上です。ボタンひとつでお客さま情報が閲覧可能になり、問い合わせから商談、売上の状況までを従業員全員がリアルタイムで確認できるようになりました。そして、稼働率1.5倍の目標も達成し、最終的には導入後4年で過去最大の営業利益を出すまでになっています。

事例3:新システム導入で大幅な工数削減に成功(C社:物流支援会社/化粧品製造)

物流センターや運送、人材派遣を展開するC社では、事業のひとつである化粧品の製造において、クライアントからの製造状況確認の連絡が、1日100件以上入っていました。化粧品の製造には様々な法律が絡んでおり、確認が欠かせない工程が多々存在するからです。製造センターでは常に電話の着信音が鳴り、担当者は電話対応に追われている状況でした。

一方で、一般的な生産管理ツールでは化粧品製造特有の複雑なフローに対応しきれない部分が多かったことから、解決策を模索していました。

そこで同社は、カスタマイズ性の高い新システムを導入しました。その新システムによって業務フローの可視化と業務ごとの権限者の設定が可能になりました。また、クライアントからの状況確認に対応するための専用ページを設け、各商品の詳細や製造のチェックポイント、指示書の内容、商品製造の進捗がクライアント自身で確認できるようにしたのです。

結果としてクライアントからの問い合わせ対応に要していた工数が約46%削減されたことに加え、社員の業務進捗確認にかかる工数も約75%削減することに成功しました。同社は削減された工数を製造商品の品質向上に役立てる等、単純な工数削減以上の効果を享受しています。

DX化成功のためには道筋を立て、明確な目標を持つことが重要

多くの企業が着手し、自社にとっての最適解を見つけようとしているDX。しかし、DXは目的ではなく手段です。その本質はデジタル技術を上手に使って、企業を新しい時代に適応できるよう生まれ変わらせることにあります。そのために何から始めて、どのような道筋で何を達成していくのかを考えていくことが重要です。

「DX推進にあたっての課題整理ができていない」「DX推進の課題はわかったが、どのように進めたらよいのかわからない」といったお悩みを持つお客さま向けに、SMBCグループの「PlariTown」に所属する、DXのノウハウと銀行員としての知見を持ったDX専門コンサルタントが、無料でDX推進をお手伝いします。DX推進の必要性や課題、具体的な進め方を知りたい方は、こちらのページも併せてご参照ください。