- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- アライアンスとは?M&Aとの違いやメリット・デメリット、事例も紹介

企画

公開日:2022.11.02

アライアンスとは?M&Aとの違いやメリット・デメリット、事例も紹介

企業同士が手を組み、シナジー効果を生み出すアライアンス。企業がワンランク上のステップに進むにあたって、有効な手法のひとつです。規模拡大を目的として同業種が協力し合うだけでなく、まったく新しい価値を創造するために異業種間でアライアンスを結ぶことも珍しくありません。

ここでは、企業の成長・拡大に欠かせないアライアンスについて、概要やM&Aとの違い、メリット・デメリットを解説。アライアンスを用いたビジネス用語や、アライアンスを結ぶ際の注意点も併せて紹介します。

アライアンスは、業務提携や戦略的同盟を意味する経営手法

アライアンス(alliance)は日本語で、「同盟」「組合」「連携」などと訳されます。ビジネスシーンでは、企業同士が協力し合って事業を行う経営手法を指し、「アライアンスを結ぶ」「アライアンス事業を行う」といった表現で使われることが多いでしょう。

業務提携、戦略的同盟などとも呼ばれ、企業が互いの強みを持ち寄ることで価値を生み出し、競争力を確保する経営手法です。

成長・拡大を図る企業の戦略には、ほかにもM&Aがあります。どちらも自社の利益創出が目的であることは同じですが、M&Aは経営権を移転するのに対して、アライアンスは経営権が移転せず協業関係にあることが大きな違いです。

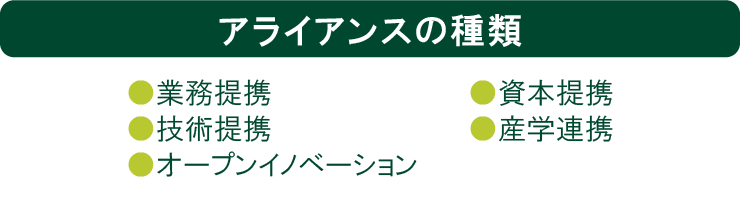

アライアンスの種類

アライアンスは、大きく5つに分けることができます。それぞれどのような提携となるのか、くわしく見ていきましょう。

業務提携

業務提携とは、2社または複数の企業が技術や人材などの経営資源を提供し合い、協力して事業を行う体制を作ることです。共同開発や共同販売といった形で、売上を拡大し成長するために足りない部分を補完したり、技術やノウハウを共有して高め合うことで、市場シェアの拡大や売上アップにつなげます。

資本提携

企業が資金面で協力をするケースとしては、資本提携が挙げられます。株式を持ち合うか、一方が提携先の株式を取得するかのどちらかによって、資金面で協力関係を築きます。

技術提携

技術提携は、必要な技術やノウハウを持ち寄ったり提供を受けたりする共同研究開発契約など、技術面に特化した提携です。自社の新製品に他社の特許技術が必要な場合に結ぶ、ライセンス契約も技術提携に含まれることがあります。

産学連携

産学連携は、大学をはじめとした教育・研究機関と企業が連携する取り組みです。教育・研究機関が培ってきた技術や知見などを企業が活用し、実用化や産業化へと結びつけることがあります。

オープンイノベーション

オープンイノベーションは、自社以外の組織や機関が持つ技術などのリソースを取り入れて、自社のイノベーションを促進するために行われます。企業が提携するのは、異業種企業や大学、地方自治体などさまざまです。

アライアンスを用いたビジネス用語

ここでは、「アライアンス」という言葉を用いた、一般的によく知られているビジネス用語を紹介します。アライアンスのイメージをより具体化させる上で役立ててください。

アライアンス契約

アライアンス契約は、アライアンスの前に取り交わされるケースが多いでしょう。複数の企業が、自社および自社の事業のさらなる成長を目指して、技術や人材などの経営資源を出し合うことを契約します。

アライアンスパートナー

アライアンスパートナーとは、主にアライアンス契約を取り交わした相手企業のことを指します。自社の成長という大きな目的を果たす上で、アライアンスパートナーの選定は非常に重要です。

アライアンス事業

アライアンス事業は、アライアンス契約を結んだアライアンス企業とともに行う事業のことです。既存事業をさらに発展させる際や、新規事業に取り組む際に立ち上がります。

アライアンスとM&Aの目的の違い

アライアンスとの違いがわかりにくく、混同されることが多いビジネス用語に、M&A(Mergers and Acquisitions)があります。それぞれどのような目的があるのか、あらためて確認していきましょう。

アライアンスの主な目的:連携する各企業の利益獲得や企業成長

アライアンスとは企業間で協力し合い、連携していく関係を構築することです。目的は関係する企業それぞれの利益獲得や、企業としての成長にあり、具体的には業務提携、第三者割当増資、合弁企業の設立といったスキームで行われることが多いです。

M&Aの主な目的:買い手はシナジーの創出など、売り手は売却益獲得や事業承継

M&Aは、合併や買収を意味します。企業の買い手はシナジーの創出など、売り手は売却益の獲得や事業承継のために行うのが一般的です。

M&Aは経営の支配権が移転し、同一グループとなることによる強固なシナジー効果の発生により事業を拡大できる可能性が高まります。一方、手続きには手間とコストがかかります。また、支配権の移転によって、売り手の企業は資本(議決権)の観点で独立性を保てなくなることにも注意が必要です。

アライアンスのメリット

アライアンスには、どのようなメリットがあるのでしょうか。企業が期待できる具体的なメリットを紹介します。

企業競争力が向上する

自社にはない技術やノウハウ、人的資源を持った企業とアライアンスを結ぶことで、自社の弱みを補完し、企業競争力を高めることが期待できます。

M&Aに比べると時間・コストを抑えやすい

M&Aは、相手企業の選定や、相手企業の価値とリスクを調査するデューデリジェンスのほか、契約締結などの手続きが煩雑で時間がかかります。一方、協力関係を結ぶアライアンスは、M&Aに比べれば手軽で、かかるコストもM&Aよりは抑えられることが多いでしょう。

アライアンスのデメリット

アライアンスにはデメリットはないのでしょうか。続いては、アライアンスのデメリットを具体的に見ていきます。

アライアンス効果が生じにくい可能性がある

アライアンスを結べば、必ず成果が出るわけではありません。成果が不透明な点はM&Aも同じですが、M&Aの場合、譲渡対象企業に対する事前調査であるデューデリジェンスをしっかり行うことで、アライアンスに比べると失敗のリスクは低減できるはずです。

自社の技術やノウハウが流出するおそれがある

相手企業との関係性の変化によって、自社の機密情報が第三者に流出するおそれはあります。アライアンスにおいて相手企業に開示する情報は、通常の商取引において相手企業に開示する情報よりも機密性が高い情報となります。秘密保持契約を結ぶことで情報漏洩のリスクを低減させることは可能ですが、自社の管理が行き届かない相手企業からの情報漏洩リスクはゼロではないことに注意が必要です。

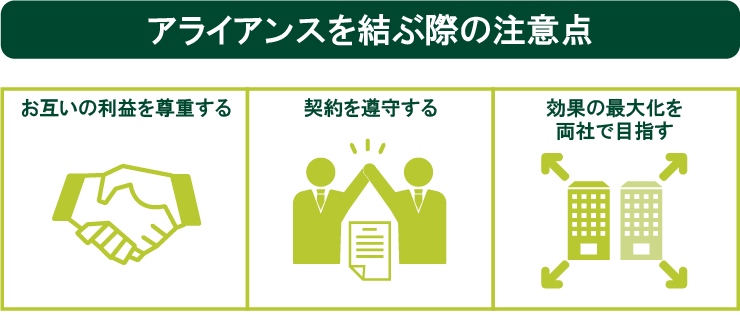

アライアンスを結ぶ際の注意点

アライアンスを結ぶ際には、注意点もあります。具体的に、アライアンスを結ぶ際の注意点を、3つ見ていきましょう。

お互いの利益を尊重する

アライアンスは、関係する企業同士がお互いの利益を尊重することが重要です。自社のことばかり考えている状態でアライアンスを結んでも良い関係性が構築できず、長期的に利益を生み出すことができません。

契約を遵守する

当然のことですが、契約を守ることは必須です。契約違反は、社会的な信用失墜につながります。アライアンスを結ぶ際は経営陣だけでなく、関係者全員が契約内容を把握できるようにし、思わぬ違反行為が起きないような体制を構築しましょう。

効果の最大化を両社で目指す

アライアンスは、効果を最大化できるパートナーを選ぶことが重要です。明確な目的を共有し、利益が相反する部分はうまく調整しながら並走できる企業を探していってください。

アライアンスの成功事例

最後に、アライアンスによって成果が出た成功事例を2つ紹介します。成功事例を押さえれば、アライアンスのイメージがより具体的になるはずです。

コインパーキング大手A社・損害保険会社B社の事例:空きスペースを軸としたアライアンス

コインパーキング大手A社と損害保険会社B社は、駐車場の空きスペースに着目し、アライアンスを結びました。

B社は免許返納などで車の所有主が使用しなくなった駐車場の情報を保有していました。そこでA社は、B社とアライアンスを結び、新たに生まれた駐車場の空きスペース情報を、駐車場シェアサービスに取り入れて有効に活用。両社は将来的に、専用の保険の開発も目指しています。

大手建設業者C社・D社の事例:アライアンスで業界全体の課題解決を目指す

同業種であるC社とD社は、建設市場の縮小に備えるために技術提携のアライアンスを発表しています。

ライバル企業がアライアンスを結ぶ珍しい事例ですが、市場の縮小という業界全体の課題解決に向け、業務効率化などの研究をするための包括的な連携となりました。このアライアンスによって業界全体のレベルアップが期待でき、新たなイノベーションの創出や、世界的な競争力の強化にも期待が持てます。

アライアンスやM&Aは、企業の成長に役立つ重要な手法

ここまで、企業や業界の成長を後押しするアライアンスを中心に、M&Aとの違いにもふれながら解説してきました。アライアンスやM&Aを上手に活用できれば、自社の弱点をカバーしつつ、事業を大きく発展させる効果が期待できます。

アライアンスやM&Aは、新規分野への参入や、既存事業拡大を図る際に有効な手法のひとつとなりえます。

アライアンスを結ぶのに適した協業企業をお探しなら、SMBCグループが提供するビジネスマッチングサイト「Biz-Create」がおすすめです。数多くの協業を望むニーズの中から自社にマッチする企業を探したり、自社のニーズを登録して商談を行ったりすることができます。

また、M&Aを選択肢のひとつとして検討している方は、ぜひSMBCのM&A情報掲載サイト「Alliance Research」をご利用ください。SMBCの法人口座をお持ちのお客さまに対し、匿名化した売手・買手案件の登録や閲覧、チャットによる情報交換などを、無料でご利用いただくことが可能です。お客さまの意志を第一に、企業や事業の新たな可能性を拓く出会いを提供しています。

(※)2022年11月2日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。