- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 企画に関する記事

- 脱炭素経営とは?企業のメリットや取組の流れを解説

企画

公開日:2023.11.14

脱炭素経営とは?企業のメリットや取組の流れを解説

近年、脱炭素に対する世の中の関心が高まっています。企業経営においても、CO2排出量の削減を目指すなど「脱炭素経営」に向けた取組を始める企業が増えてきました。

本記事では、脱炭素経営の概要や、取り組む企業が増えている背景のほか、脱炭素経営に取り組むメリットについて解説します。実際に脱炭素経営に取り組む際の流れと併せて見ていきましょう。

脱炭素経営とは、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のこと

環境省のホームページ(※1)によれば、脱炭素経営とは、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営のことをいいます。気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、全社を挙げて取り組む企業が大企業を中心に増加しています。

(※1)出典:「脱炭素経営とは」|環境省

上記のような脱炭素経営を理解するには、まずは「カーボンニュートラル」「TCFD」「SBT」「RE100」といった関連する用語の意味を押さえておくことが大切です。各用語の意味は、下記のとおりです。

カーボンニュートラル

カーボンニュートラルとは、CO2をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理等による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。日本における温室効果ガス排出量のうち、CO2排出量の約8割は企業や公共事業を発生源としているといわれています。CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減するには、企業においても事業活動における視点を見直していく必要があります。

政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しています。日本がカーボンニュートラルを達成するためには、日本企業において、気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営に向けた取組を推進することが求められています。

国内の法規制としては、地球温暖化対策の推進に関する法律(通称:温対法)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度や、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(通称:省エネ法)に基づく公表制度等が挙げられます。

■カーボンニュートラルに関する国内の法規制

| 法律名 | 概要 |

|---|---|

| 地球温暖化対策の推進に関する法律(通称:温対法) | 2050年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図るもの。一定以上の温室効果ガスを排出する事業者に対し、排出量を報告させ、国がとりまとめて公表する制度があり、開示請求を不要とし、オープンデータ化を進め、企業の脱炭素に向けた前向きな取組が評価されやすい環境を整備している。 |

| エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(通称:省エネ法) | 一定規模以上の(原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する)事業者に対し、エネルギーの使用状況等について定期的に報告させ、省エネや非化石エネルギーへの転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を行わせるもの。令和5年4月から新たに非化石エネルギーが報告対象に加わった。 |

関連記事:「カーボンニュートラルとは?必要な理由やDXとの関係、具体例を紹介」

TCFD・SBT・RE100

脱炭素経営に取り組むに当たって、カーボンニュートラル以外にも押さえておくべき3つの用語をご紹介します。TCFD、SBT、RE100の各用語が表す意味は、下表のとおりです。

■脱炭素経営で押さえておくべき3つの用語

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| TCFD | 投資家等に適切な投資判断を促すための、効率的な気候関連財務情報開示を企業等へ促す民間主導のタスクフォース。「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。主要国の中央銀行、金融監督当局、財務省等の代表からなる金融安定理事会(FSB)の下に設置。 |

| SBT | パリ協定が求める水準と整合した、5年〜10年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のこと。「Science Based Targets」の略称。国際NGO(CDP・WRI・Global Compact・WWF)が運営。 |

| RE100 | 企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブのこと。「Renewable Energy 100%」の略称。国際NGO(The Climate Group・CDP)が運営。 |

脱炭素経営を促進する背景

企業分析・評価を行う上で長期的な視点を重視し、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)情報を考慮した投融資行動を取ることを求める取組を「ESG金融」といいます。ESG金融への取組が国際的に進む中、前述の脱炭素経営で押さえておくべき3つの用語のような枠組みに賛同し、参加する取組を行っている企業かどうかが重視されつつあります。そのような潮流の中で、脱炭素経営を促進する背景には、自らの企業価値の向上につながることが期待できる点が挙げられます。その結果、企業が気候変動に対応した経営戦略の開示の推奨(TCFD)や、脱炭素に向けた目標設定(SBT、RE100)等を通じ、脱炭素経営に取り組む動きが進展しています。

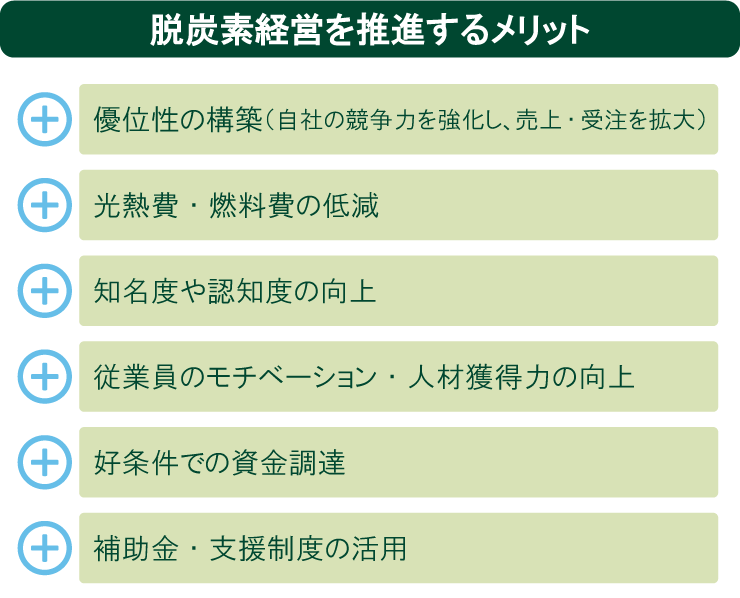

脱炭素経営を推進する企業のメリット

脱炭素経営を推進することにより、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。環境省作成の「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック〜温室効果ガス削減目標を達成するために〜ver.1.1」(※2)に沿って、5つのメリットとそのほかのメリットの1つについて解説します。

(※2)出典:「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック〜温室効果ガス削減目標を達成するために〜ver.1.1」|環境省

優位性の構築(自社の競争力を強化し、売上・受注を拡大)

脱炭素経営の推進は、企業の競争力を強化し、売上・受注を拡大する可能性を秘めているといわれています。近年、グローバルに事業を展開する企業は脱炭素化に向けた社会の流れに敏感です。自社の排出量削減を進めるだけでなく、サプライヤーに対しても排出量削減を求める傾向が強まりつつあります。例えば、SBTを策定している企業においては、自らの事業活動に伴う排出(Scope1/2)だけではなく、原材料・部品調達や製品の使用段階も含めた排出量(Scope3)の削減が求められているため、Scope3に該当するサプライヤーの削減努力がグローバル企業から評価される仕組みになっているといえます。

脱炭素経営の推進は、同じく脱炭素経営を推進する企業から選ばれやすくなるという意味で、優位性の構築に繋がる可能性があるでしょう。

関連記事:「販路拡大・開拓の方法とは?必要な理由と手順を解説」

光熱費・燃料費の低減

脱炭素経営の推進では、省エネに向けた工程の改善や設備導入により、消費エネルギーが抑制されていきます。結果として光熱費や燃料費の低減に繋がり、エネルギーコストを抑えられます。

脱炭素経営の推進は、コスト削減の観点からもメリットがあるのです。

知名度や認知度の向上

脱炭素経営にいち早く着手し、積極的な取組を推進している企業は、他社にとって参考になる取組事例として、メディアに取り上げられることを通じて、自社の知名度・認知度の向上に繋げることができます。

脱炭素経営の推進が結果として自社のPRに繋がり、企業としての知名度・認知度の向上が期待できます。

従業員のモチベーション・人材獲得力の向上

勤務先が脱炭素という社会貢献に積極的であるという事実は、従業員の共感や信頼を獲得し、従業員のモチベーションの向上に繋がるとされています。

また、サステナブルな企業で働きたいと考える人材から選ばれることも、大きなメリットといえます。大学生のうち、55%以上が「環境問題や社会課題に取り組んでいる企業で働きたい」と考えているとの調査結果(※3)もあり、脱炭素経営に向けた取組は、従業員のモチベーションおよび人材獲得力の向上へと繋がるといえるでしょう。

(※3)出典:「若者の意識調査―ESGおよびSDGs、キャリア等に対する意識―」|株式会社日本総合研究所

好条件での資金調達

前述のとおり、近年、脱炭素経営の推進は、金融機関による投資判断における重要な指標のひとつとなりつつあります。脱炭素経営の推進により、従来よりも好条件での資金調達が実現する可能性があります。

補助金・支援制度の活用

以上の環境省の上げる脱炭素経営を推進する5つのメリットとは別に、政府は脱炭素経営を推進する企業を対象に様々な補助金や支援制度を用意しています。

脱炭素経営の推進により、補助金や支援制度を活用できることはメリットのひとつといえます。

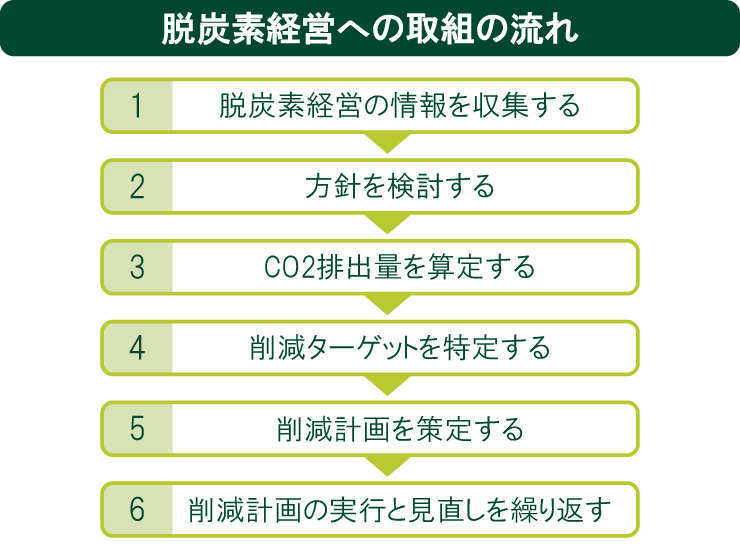

脱炭素経営への取組の流れ

脱炭素経営を実現するには、具体的にどのように取り組んでいけばいいのでしょうか。環境省作成の「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック〜これから脱炭素化へ取り組む事業者の皆様へ〜ver.1.0」(※4)に沿って、脱炭素経営への取組の流れについて解説します。

(※4)出典:「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック〜これから脱炭素化へ取り組む事業者の皆様へ〜ver.1.0」|環境省

1. 脱炭素経営の情報を収集する

まず取り組むべきこととして、カーボンニュートラルに向けた動きに関する情報収集が挙げられます。自社の事業を取り巻くカーボンニュートラルに向けた潮流を知り、自分事として捉えることが大切とされています。

情報収集を行う観点としては、以下のものが挙げられています。

<脱炭素経営の情報収集の観点>

- ・世の中の動き:政府等の政策や補助金制度等

- ・地域の動き:自治体の政策や補助制度、支援機関主催のセミナー情報等

- ・消費者の動き:脱炭素化した商品やサービスに対するニーズ等

- ・バリューチェーンの動き:バリューチェーン全体における脱炭素に向けた取組事例や要請等

2. 方針を検討する

収集した情報をもとに、自社が対応できることや解決に向けて取り組んでいくべき課題について検討します。

3. CO2排出量を算定する

脱炭素経営の方針に則り、具体的な施策へと落としていくためには、まずは自社のCO2排出量の把握が必要です。CO2排出量を算定するには、下記の数式を用います。

<CO2排出量の計算式>

CO2排出量=活動量(使用量・焼却量等、排出活動の規模を表す指標のこと)×係数(活動量当たりのCO2排出量)

算定対象となるエネルギーには、電力やガスのほか、灯油やガソリン、液化天然ガス等が挙げられます。日本商工会議所が公開している「CO2チェックシート」を活用すれば、エネルギー種別に毎月使用量・料金を入力することで、CO2排出量が自動的に計算されます。

参考:日本商工会議所「CO2チェックシート」

4. 削減ターゲットを特定する

算出したCO2排出量の内訳をもとに、自社の主要なCO2排出源となる事業活動や設備等を把握します。その上で、例えば、事業所別・設備別で分析するなどして、CO2の削減ターゲットを特定していきましょう。また、事業活動単位で分析して、CO2の削減ターゲットを特定していくことも考えられます。

5. 削減計画を策定する

削減ターゲットを特定したら、具体的な削減計画の策定へと移ります。まず、削減計画の策定にあたっては、時系列、事業所・設備間等の観点で比較し、自社のCO2排出量の特徴を分析しましょう。検討事例としては次の3つが挙げられます。

<主な確認の観点の例>

- ・時系列での比較:CO2排出量の突出したエネルギー使用や不規則な変動等がないかを確認します。例えば、年別では、長期的なトレンドや業績・事業活動との相関は妥当か、月別では、季節や繁忙期・閑散期との相関が妥当か、時刻別では、就業時間等との相関は妥当かという観点から確認することがあります。

- ・事業所・設備間での比較:事業内容や規模が類似する事業所や設備同士で比較し、CO2排出量が多くなっている箇所がないかを確認します。例えば、事業所では、排出原単位の差がある事業所間では、生産効率等、何が要因か、設備間では、使用エネルギー量に差がある設備では、劣化状況に差がないかという観点から確認することがあります。

- ・適正値との比較:目的や利用用途と照らし、台数や能力、設定値が過剰ではないかを確認します。

その後、定量的な目標を定め、対策を洗い出し、削減対策のリストアップを進めていきます。

詳細については、環境省作成の「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック〜これから脱炭素化へ取り組む事業者の皆様へ〜ver.1.0」(※5)をご参照ください。

(※5)出典:「中小規模事業者向けの脱炭素経営導入ハンドブック〜これから脱炭素化へ取り組む事業者の皆様へ〜ver.1.0」|環境省

6. 削減計画の実行と見直しを繰り返す

策定した実施計画に沿って削減対策を実行します。実行した対策の効果を検証し、目標と実際の削減量とのギャップを確認することが重要です。必要に応じて削減計画や対策の見直しを図ります。

(※)2023年11月14日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。