- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 総務に関する記事

- カーボンニュートラルとは?実現のための取組方法や具体例を紹介

総務

公開日:2022.10.03

更新日:2024.07.31

カーボンニュートラルとは?実現のための取組方法や具体例を紹介

温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」は、あらゆる人に求められる取組であり、世界的に注目されています。温室効果ガスとは、大気中の赤外線を吸収する性質を持つCO2(二酸化炭素)やメタン、一酸化二窒素、フロンガスの総称です。

カーボンニュートラルを実現するには、国や自治体、一部の大企業だけでなく、すべての事業者や生活者がその趣旨を理解し、事業や日常生活において対策を講じていかなくてはなりません。

この記事では、カーボンニュートラルが企業に求められている理由や、温室効果ガスの削減目標を達成する上で不可欠なCO2排出量の算定についてわかりやすく解説します。

カーボンニュートラルの実現に向けた取組を支援するサービスについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの総排出量をプラスマイナスゼロにすること

カーボンニュートラルとは、事業活動や日常生活における温室効果ガスの総排出量から、植物によって吸収される量を差し引いて、プラスマイナスゼロにすることです。

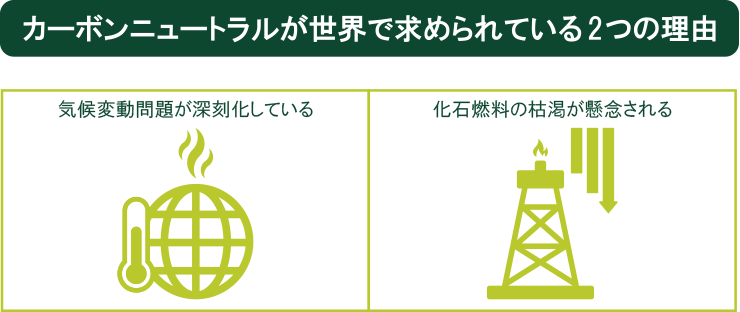

なぜ、カーボンニュートラルは世界で求められているのでしょうか。まずは、2つの理由をご紹介します。

気候変動問題が深刻化している

産業革命以降、人類は石炭や石油等の化石燃料を燃やすことによって発展してきました。その結果、生活が飛躍的に便利になる一方で、温室効果ガスによる地球温暖化が進み、気候に多大な影響を及ぼすようになったのです。

人々の生活を脅かす気候変動問題の多くは、人間が排出するCO2や温室効果ガス等による人為的要因にあるといわれています。人為的なCO2や温室効果ガスの排出抑制は、人類の未来のために必要な取組であるといえるでしょう。

化石燃料の枯渇が懸念される

車や発電所の燃料、プラスチックの原料として使われる化石燃料がなくなれば、エネルギー源が失われ、経済活動や市民活動はストップします。重要な資源を守るためにも、カーボンニュートラルは喫緊の課題です。

2015年の温室効果ガス削減に関する国際的な会議「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)」で合意された「パリ協定」では、今世紀後半のカーボンニュートラル実現に向け、世界共通の長期目標として「世界の平均気温上昇を、産業革命前と比較して2℃より低く保ち、1.5℃に抑えること」を掲げました。

そのほかにもパリ協定には、下記のような取り決めがあります。

<パリ協定の主な取り決め>

- ・各国がそれぞれ削減目標を設定し、適応計画プロセスや行動を策定する

- ・自国の削減目標を5年ごとに更新・提出する

- ・削減状況は、世界共通の指標を用いて第三者が公正に評価する

- ・5年ごとに、世界全体での実施状況を検討する(グローバル・ストックテイク)

- ・先進国は途上国に対して資金支援を行う(新興国等支援能力のある国も積極的に支援する)

- ・低炭素技術やシステムを途上国に提供して成果を分け合う二国間クレジット制度、および削減を行わなかった場合と行った場合の排出削減量を比較して取引するベースライン&クレジット方式を活用する

国内では、2020年10月26日の第203回臨時国会において菅義偉総理(当時)が所信表明演説で「2050年までに、国内の温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする」との方針を打ち出して注目を集めました。

その後、2021年11月には、COP26世界リーダーズ・サミットにおいて、岸田文雄総理がスピーチし、2050年カーボンニュートラルの実現を改めて宣言しています。また、当該スピーチでは、2030年度に2013年度比で46%の温室効果ガス削減を目指し、50%の高みに向け挑戦を続けていくとする削減目標を掲げました。

菅義偉総理(当時)の所信表明演説については、首相官邸「第二百三回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説」をご参照ください。

岸田文雄総理のスピーチについては、首相官邸「COP26世界リーダーズ・サミット 岸田総理スピーチ」をご参照ください。

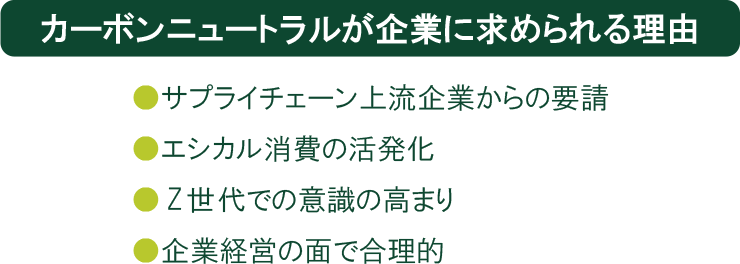

カーボンニュートラルが企業に求められる理由

国がカーボンニュートラルに対する積極的な取組を表明して以降、事業活動を行う企業にもカーボンニュートラルの取組を求める機運が高まっています。

機関投資家や金融機関においても、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)に配慮したESG投資への注目が集まっているほか、気候関連財務情報開示タスクフォース(※)の提言に基づいて脱炭素への移行計画や進捗状況の開示を求める動きが顕著になっています。

カーボンニュートラルが企業に求められる理由は様々ありますので、ひとつずつ見ていきましょう。

(※)TCFD(Task force on Climate-related Financial Disclosures)。企業が気候変動に対してどのような取組を行っているか、情報の開示を推奨する国際組織。

サプライチェーン上流企業からの要請

率先して気候変動問題に取り組むサプライチェーン上流企業の多くは、サプライチェーン全体での排出抑制に乗り出しています。これに伴い、協力依頼を受けたサプライヤーや協力企業も、我が事として少しずつ取組を活発化させるようになりました。

エシカル消費の活発化

消費者自身が社会課題の解決を意識したり、社会課題の解決に尽力する企業を応援したりしながら消費活動をすることをエシカル消費と言います。昨今はエシカル消費の活発化によって、カーボンニュートラルを含めたより倫理的な事業姿勢が企業に求められるようになりました。

Z世代での意識の高まり

先に挙げたエシカル消費は、SDGsの目標のひとつである「つくる責任 つかう責任」と密接に関連しています。学校教育でSDGsを学び、グローバルな価値観を身につけたZ世代の消費傾向の変化に対しても、企業はカーボンニュートラルへの取組で応える必要性があります。

企業経営の面で合理的

カーボンニュートラルに取り組む中小企業に向けて、経済産業省は補助金や税制面の優遇等、様々な支援策を打ち出しています。従来通り石油等に頼り続けるよりも、国からの支援策を活用できるカーボンニュートラルにシフトしたほうが、企業経営の面において合理的であるといえます。

カーボンニュートラルにはCO2排出量の算定が必要

2022年度に日本が排出した温室効果ガスのうち、CO2は9割以上を占めています(※)。したがって、温室効果ガスの削減目標到達のために必要なのは、CO2排出量を算定することです。

ここでは、CO2排出量を算定する方法を、具体的に見ていきましょう。

(※)出典:環境省「2022年度の温室効果ガス排出・吸収量(概要)」

CO2排出量はサプライチェーン全体で算定

CO2排出量は企業単体で算定するのではなく、サプライチェーン排出量を算定する必要があります。サプライチェーン排出量とは、事業者みずからによるCO2排出量だけでなく、事業活動に関係するあらゆるCO2排出を合計したもののことです。

サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の算定・報告には、国際的な基準である「GHG(温室効果ガス)プロトコル」が定められています。GHGプロトコルの区分方法を把握した上で、サプライチェーン排出量を算定していくことが重要です。

サプライチェーン排出量=Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量

GHGプロトコルでは、CO2のサプライチェーン排出量をScope1、Scope2、Scope3に区分しています。それぞれの区分に該当するCO2排出は下記の通りです。

■Scope1〜3の区分

| 区分 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| Scope1 | 自社が直接排出するGHG | 燃料の燃焼や製品の製造などを通じて排出される温室効果ガス。 例:メーカーが製品を製造する際に石油を加工する工程で排出されるCO2など |

| Scope2 | 自社が間接排出するGHG | 他社から供給された電気や熱・蒸気などを使用することにより、間接的に排出される温室効果ガス。 例:オフィスや工場に供給される電気を発電するために、電力会社が化石燃料を燃焼させた際に排出されるCO2など |

| Scope3 | 原材料仕入れや販売後に排出されるGHG | 事業者の活動に関連する他社が排出する温室効果ガス。 例:原材料や完成した製品の輸送・配送、製品を廃棄する際などに排出されるCO2など |

さらに、Scope3は上流と下流のカテゴリに分けられます。具体的なカテゴリは下記の15項目です。

■Scope3の15カテゴリ

| 上流・下流 | Scope3カテゴリ | 該当する活動の例 | |

|---|---|---|---|

| 上流 | 1 | 購入した製品・サービス | 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 |

| 2 | 資本財 | 生産設備の増設(複数年にわたり建設・製造されている場合には、建設・製造が終了した最終年に計上) | |

| 3 | Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー活動 | 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等) 調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等) |

|

| 4 | 輸送、配送(上流) | 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主) | |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 廃業物(有価のものは除く)の自社以外での輸送(※1)、処理 | |

| 6 | 出張 | 従業員の出張 | |

| 7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤 | |

| 8 | リース資産(上流) | 自社が貸借しているリース資産の稼働(算定・報告・公表制度では、Scope1、2に計上するため、該当なしのケースが大半) | |

| 下流 | 9 | 輸送、配送(下流) | 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工 | |

| 11 | 販売した製品の使用 | 使用者による製品の使用 | |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 使用者による製品の廃棄時の輸送(※2)、処理 | |

| 13 | リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働 | |

| 14 | フランチャイズ | 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope1、2に該当する活動 | |

| 15 | 投資 | 株式投資、債券投資、ブロジェクトファイナンスなどの運用 | |

| その他(任意) | 従業員や消費者の日常生活 | ||

(※)出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」

(※1)Scope3基準及び基本ガイドラインでは、輸送は任意算定対象。

(※2)Scope3基準及び基本ガイドラインでは輸送を算定対象外としているものの、算定しても良い。

Scope3の算定方法の具体例

CO2排出量の基本的な算定方法は「活動量×排出原単位」です。排出原単位には、環境省が公表しているデータを用います。Scope3の具体的な算定方法を見ていきましょう。

<カテゴリ1にかかる算定方法>

- ・食肉:仕入量4,000t×排出原単位6.042t-CO2/t=24,168t-CO2

- ・魚介類:仕入量1,500t×排出原単位3.127t-CO2/t=4,690t-CO2

- ・野菜:仕入金額2,000百万円×排出原単位4.478t-CO2/百万円=8,956t-CO2

<カテゴリ7にかかる算定方法>

- ・マイカー通勤者:使用ガソリン量2,500kl×排出原単位2.321t-CO2/kl=5,803t-CO2

- ・鉄道通勤者:鉄道交通費支給額300百万円×排出原単位1.853t-CO2/百万円=556t-CO2

<カテゴリ9にかかる算定方法>

- ・顧客の移動(マイカー):活動量300,000,000人km×排出原単位0.000132t-CO2/人km=39,600t-CO2

- ・顧客の移動(鉄道):活動量150,000,000人km×排出原単位0.000025t-CO2/人km=3,750t-CO2

<カテゴリ12にかかる算定方法>

- ・廃プラスチック(廃棄):活動量500t×排出原単位0.821t-CO2/t=411t-CO2

- ・廃プラスチック(リサイクル):500t×排出原単位0.149t-CO2/t=74t-CO2

※単位t=トン(重さの単位)。

※人km=何人を何km運んだかという、輸送量の単位。

※排出原単位=活動量あたりのCO2排出量のこと。活動ごとに違い、原則として既存のデータベースから選択して使用する。

カーボンニュートラルとDXの関係

経済産業省は、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「グリーンとデジタルは、車の両輪である」と明記しています。企業はこうした方針に対して、IoT技術等を活用した業界全体のDXによって対応していく必要があります。

ここでは、DXによるカーボンニュートラル推進の具体例を見ていきましょう。

<DXによるカーボンニュートラル推進の具体例>

・テレワーク

テレワークの導入は、自動車通勤の場合、CO2削減に繋がります。また、企業の電気使用量の高さが課題となっている場合、テレワークを導入し、オフィス勤務の需要を縮小させれば、オフィスの電力使用量を削減できる可能性もあります。

・AIによる需要予測

AIを用いて仕入と生産を最適化すれば、製品の無駄を減らすことが期待できます。過剰な在庫を防ぎ、廃棄のリスクを低減させることは、カーボンニュートラル推進のひとつとなります。

・電力の最適化

省エネ発電や需要の予測、さらには工場等複数の拠点間で電力を融通するような電力の最適化を構築すれば、拠点単位の脱炭素化も可能になります。

・工場設備、人員配置

電気や熱の使用量が多い工場の設備について、CO2削減に繋がる燃料への転換を実現する設備を新たに導入する方法もあります。また、合理的な最小人員での稼働の推進も効果的です。

・運送、配送ルートの効率化と最適化

車両からのCO2排出量を削減するため、DXによって運送・配送ルートの最適化を図ることも有効です。運送・配送ルートの最適化は、トラックの運転時間の減少のみならず、積載率の向上も期待できるため、無駄な運行本数の削減にも役立ちます。

・ペーパーレス化

企業で使用される多くの紙資源の削減は、温室効果ガス削減に繋がります。契約書の締結等をクラウド上で完結させるシステムの導入はカーボンニュートラルに有効です。

関連記事:「ペーパーレス化とは?メリットや推進のポイント、成功事例を解説」

関連記事:「ペーパーレス化の成功事例を紹介!成功させるコツも詳しく解説」