- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 営業に関する記事

- カスタマージャーニーとは?目的やメリット、マップの作り方を解説

営業

公開日:2023.08.08

カスタマージャーニーとは?目的やメリット、マップの作り方を解説

顧客が商品に興味を持ち、購買に至るまでには、さまざまな感情や思考の流れがあります。企業はその流れをつかみ、顧客とのタッチポイント(接点)において適切なマーケティング施策を展開することで、潜在顧客を見込み顧客に変え、さらには自社のファンへと育てていくことができます。

顧客の感情、思考、行動の流れを可視化する上で有効なのが「カスタマージャーニー」です。本記事では、カスタマージャーニーの概要やカスタマージャーニー作成の目的、作成するメリットをわかりやすく紹介します。また、カスタマージャーニーマップの作り方や注意点についても詳しく解説します。

カスタマージャーニーとは、顧客が優良顧客へと成長する流れのこと

カスタマージャーニーは、直訳すると「顧客の旅」です。これは、顧客が何らかの商品やサービスを認知して興味を持ち、実際に購買・利用した上で第三者にすすめたり、継続的に購入・使用する優良顧客になったりするまでの流れを示す概念のことです。

そのカスタマージャーニーを可視化した図を、「カスタマージャーニーマップ」と言います。企業は、カスタマージャーニーマップを作ることで自社と顧客とのタッチポイントを見極めることができ、タッチポイントごとに適切なマーケティング施策を検討することが可能となります。

カスタマージャーニーの歴史

カスタマージャーニーは、デジタル上での顧客との接点が多くなった現代のマーケティングにおいて注目されるようになりましたが、実際には1998年頃から使われていたフレームワークです。

元々のカスタマージャーニーは、認知から購買行動へと進む過程が直線的で、次第に対象となる顧客数が少なくなっていく漏斗状のモデルでした。そのモデルは、「AIDMAカスタマージャーニー」と呼ばれています。

<AIDMAカスタマージャーニー>

- ・注目(Attention):顧客の注目を引く

- ・興味(Interest):顧客に関心を持ってもらう

- ・欲求(Desire):顧客の購買欲求を高める

- ・記憶(Memory):購入の意思決定まで製品・サービスを覚えていてもらう

- ・行動(Action):顧客が購買や利用を決める

上記の考え方に「再行動(Act again:契約を更新する、再購入する)」を加えたのが「4Aカスタマージャーニー」です。4つのプロセスの頭文字がすべて「A」であるため「4A」と名付けられています。

<4Aカスタマージャーニー>

- ・認知(Aware):顧客に製品・サービスの存在を知ってもらう

- ・態度(Attitude):顧客がそれに関心を持ち、購買欲求が高まる

- ・行動(Action):顧客が製品・サービスの購入や、申込をする

- ・再行動(Act again):顧客が契約の更新や、リピート購入する

さらに、近年では、カスタマージャーニーは一方通行の漏斗状ではなく、さまざまな形をとるとして、「5Aカスタマージャーニー」が用いられています。

<5Aカスタマージャーニー>

- ・認知(Aware):顧客に製品・サービスの存在を知ってもらう

- ・訴求(Appeal):顧客は自分が「好ましい」と思う少数のブランドに惹き付けられる

- ・調査(Ask):顧客は好ましいと思ったブランドの中から、そのブランドを調査する

- ・行動(Act):顧客は、消費や使用、アフターサービスでのコミュニケーションなどを行う

- ・推奨(Advocate):熱心な推奨者となった顧客は、大好きなブランドを自発的に他者に推奨する

5Aカスタマージャーニーには、SNSや口コミサイトなどで商品レビューを検索し、追加情報を探す「調査」や、ロイヤルティが生まれて顧客がファン化し、他者に商品やサービスを勧める「推奨」が加わっている点が大きな特徴です。

また、調査から行動に進む人もいれば、調査から推奨に移る人もいると考え、必ずしも順番通りにカスタマージャーニーが進むとは限らないとされています。

カスタマージャーニーが必要な理由

なぜ企業は、カスタマージャーニーの必要に迫られているのでしょうか。

大きな理由は、商品やサービスへのタッチポイントの変化です。顧客が情報を得る対象が新聞や雑誌、ラジオといったメディアに限られていた時代と比べて、インターネットが普及した現在のタッチポイントは多様化・複雑化しました。企業がメディアや営業を通じて顧客の購買意欲をコントロールしていく時代は終わりつつあり、購買の主導権は顧客に移っています。

また、比較サイトや口コミサイトの発展により、商品に対する評価はインターネット上で即時に形成されるようになりました。企業は、増加するタッチポイントのいずれか一つでも疎かにすれば、潜在顧客はもちろん、既存顧客すら失うことになりかねません。

膨大な競合の中から顧客に選ばれ、好意的な評価を受けるには、一連のタッチポイントで一貫性のある顧客体験を提供し、自社の商品やサービスを「価値あるブランド」として顧客に認知してもらう必要があります。

カスタマージャーニーは、多様化する顧客が辿る購買プロセスを設計し、シームレスな顧客体験を設計する上で欠かせないものであると言えるでしょう。

カスタマージャーニーの目的

潜在顧客や見込み顧客へのアプローチを考える時、ペルソナを作るのは一般的な方法です。

しかし、それだけでは全ての顧客へのアプローチが画一的になり、購買プロセスの途中で離脱する顧客が増えるでしょう。そこで、カスタマージャーニーを考えると、顧客と自社の接点がどこにあるのかを洗い出すことができ、接点ごと、フェーズごとにアプローチを考えることができます。

また、営業、広報、SEO、CRMと言ったように、顧客へのアプローチを行う担当者が分かれている場合、全ての担当者でカスタマージャーニーを共有しておくと、一貫性のある施策を行うことが可能です。目標とのずれや、施策の抜け漏れを発見することも容易になり、本来の目的である商品やサービスの購入へと繋げることができます。

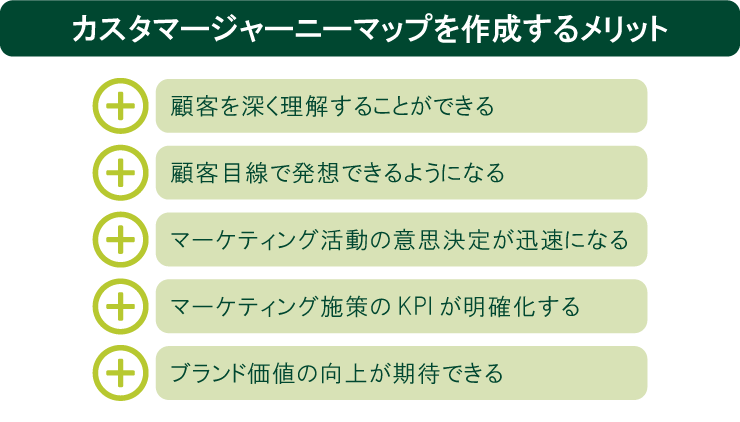

カスタマージャーニーマップを作成するメリット

続いては、カスタマージャーニーマップを作成するメリットを紹介します。メリットは大きく、下記の6つに分けられます。

顧客を深く理解することができる

顧客の行動を分析する場合、一般的にはアンケート調査や、ウェブサイトのログなどが使われます。しかし、こうした情報は顧客の行動の一部に過ぎません。これらを繋ぎ合わせても、顧客が何を考え、どう動いたかを理解するのは困難でしょう。

そこで、カスタマージャーニーマップを作成すると、顧客が自社の製品・サービスと接点を持ってから、「何を考え、どう動いたのか」が時系列で可視化されます。顧客を深く理解した上で施策を実行できるようになるのは大きなメリットです。

顧客目線で発想できるようになる

目標を持つ企業の担当者が、「少しでも多く売りたい」「一人でも多く流入させたい」と考えるのは当然のことです。しかし、結果ばかり優先すると一人よがりの施策になり、かえって顧客の行動を阻害する施策を展開してしまう恐れがあります。

そこで、カスタマージャーニーマップを作れば、全体を俯瞰して施策を最適化していくことが可能となります。顧客の心を動かすアプローチが見えてくるのは大きなメリットと言えるでしょう。

マーケティング活動の意思決定が迅速になる

カスタマージャーニーマップの作成には、営業を始めマーケター、カスタマーサポート担当者など、顧客と何らかの接点を持つ担当者全員が関わるでしょう。そこで、ターゲットの心理や行動の流れを全員が認識し、自らの持ち場における役割を認識すると、打つべき施策は見えやすくなるはずです。

マーケティング活動の精度と、意思決定のスピードが上がることもメリットの一つです。

マーケティング施策のKPIが明確化する

カスタマージャーニーマップに基づいて施策を立てると、施策の目的と達成すべき成果が明確になり、KPIが定まります。潜在顧客を見込み顧客化する段階なら、メールマガジンの開封率やウェブサイトの閲覧数などがKPIになるでしょう。

マーケティング施策が目的に向かって正しく実行されているか、客観的に測れるようになるのもカスタマージャーニーのメリットです。

ブランド価値の向上が期待できる

カスタマージャーニーマップに沿ってマーケティング施策を展開するということは、顧客がタッチポイントで得る経験の質が高まるということです。

顧客は上質な体験を通して企業への信頼と商品、サービスへの好感度を高めていきます。結果として、自社のブランド価値の確立や向上が見込める点もメリットです。

カスタマージャーニーマップ作成の手順

ここからは、カスタマージャーニーマップの作成手順について解説します。具体的にどのような手順で作成していくのか見ていきましょう。

1. ペルソナの設定

まずは、ペルソナを設定しましょう。ペルソナは、自社の商品やサービスのターゲット層の典型と思われる人物像のことです。属性や趣味嗜好、家族構成、年齢、情報収集方法などを言語化します。

その際、営業やカスタマーサポートなどにヒアリングをし、現実に即したターゲット像を具体的に形成することが大切です。

2. ゴールとフェーズを定義する

続いては、「ゴール」と、そこに至る「フェーズ」を定義します。

ゴールは企業によって異なりますが、「サービスの申込」「商品の購入」「リピート購入」などが考えられます。

フェーズは、ゴールまでの間に顧客が辿る道筋のことです。道筋は、ビジネスモデルや競合の有無によって異なるため、代表的なフレームワークを自社に合わせてカスタマイズするといいでしょう。

フレームワークには、前述した「4Aカスタマージャーニー」「5Aカスタマージャーニー」などの他、「AISAS」などがあります。AISASは、インターネット上で消費者が商品を認知してから購買に至るプロセスです。

<AISAS>

- ・Attention(注意):顧客に商品やサービスを知ってもらう

- ・Interest(関心):商品やサービスを認知した見込み客が、それらに興味や関心を持つ

- ・Search(検索):商品やサービスに興味、関心を抱いた見込み客が、自ら情報を集める

- ・Action(購買):商品やサービスを検索、比較した見込み客が購買をする

- ・Share(情報共有):顧客がSNSなどで口コミやレビューを書き込み、情報を共有する

3. 顧客に関する情報を収集する

ペルソナとゴール、フェーズが決まり、カスタマージャーニーの大枠が見えてきたら、実際の顧客の感情や行動についての情報を収集します。下記は、情報収集先の一例です。

<顧客に関する情報収集先の一例>

- ・ユーザーインタビューの結果

- ・オフラインのイベントで収集したアンケート

- ・過去の受注情報

- ・カスタマーサポートの対応履歴

- ・市場調査

4. カスタマージャーニーマップを図表化する

続いては、カスタマージャーニーマップを図表化します。図表の横軸は、顧客の心理や行動の変遷を示す「フェーズ(プロセス)」を設定します。縦軸は自由ですが、主に下記のような内容が入ります。

<カスタマージャーニーマップの縦軸例>

- ・実際にユーザーがとるであろう「行動」

- ・顧客の心理や背景を検討する「感情・心理」

- ・顧客との「タッチポイント」

- ・顧客の流入元である「接触コンテンツ」

- ・自社がこれから行う「施策」

縦横の設定ができたら、関係者間で話し合いながらカスタマージャーニーマップを埋めていきます。

5. 不足施策の把握とTODOリスト作成

カスタマージャーニーマップを埋めたら、施策の抜け漏れがないか検討します。コンテンツや施策に不備・不足があれば、それを補う対策を講じましょう。

6. 改善・追記

カスタマージャーニーマップは、一度作ったら終わりではありません。施策を行ってから見えてくる部分も多いため、必ずPDCAを回して改善を続けていきましょう。

改善案で実行すべきものは速やかに反映して、カスタマージャーニーマップをブラッシュアップします。

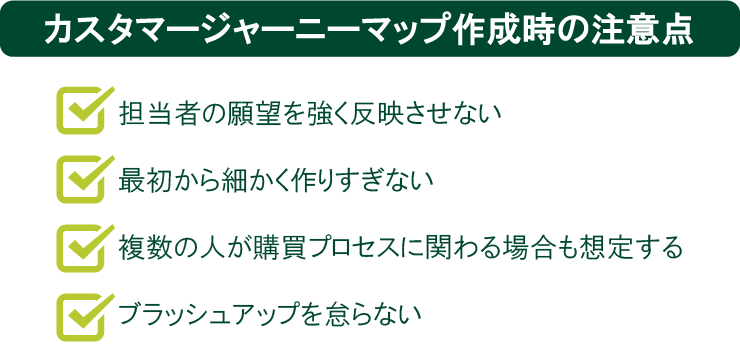

カスタマージャーニーマップ作成時の注意点

カスタマージャーニーマップを作成する際には、いくつか注意点もあります。作成時は、下記の4点を念頭に置いて取り組みましょう。

担当者の願望を強く反映させない

カスタマージャーニーマップは、想像や願望で埋めようと思えば情報を埋められます。しかし、それでは本来の目的を果たせず、意味を成しません。現実に即したデータを基に、現実的な内容にすることが大切です。

最初から細かく作りすぎない

カスタマージャーニーマップを作成していると、顧客の心理や行動には様々なパターンがあり得ることに気づきます。しかし、それら全てを最初からカスタマージャーニーマップに反映させようとすると、作成に時間がかかりすぎる上、施策の方向性があやふやになります。

最初はわかる範囲で大枠から作成し、実際に使っていく中でブラッシュアップしていくことをおすすめします。

複数の人が購買プロセスに関わる場合も想定する

BtoCの場合は、購入の検討をする人と意思決定をする人がほぼ同一人物ですが、BtoBの場合は複数の人が購買プロセスに存在します。各フェーズでどのような人物が行動を起こすかを想定しておきましょう。

ブラッシュアップを怠らない

顧客の行動パターンは、年々多様化しています。一度作ったカスタマージャーニーマップも、次第に現実にそぐわない部分が出てくるかもしれません。

カスタマージャーニーマップは定期的に見直し、時代やニーズに合うようにブラッシュアップを図りましょう。

カスタマージャーニーマップを作成する際は、CRMの活用もご検討ください

顧客ニーズが多様化する今、パーソナライズされた情報提供で顧客の心をつかむOne to Oneマーケティングが重視されています。カスタマージャーニーマップの作成は、現代社会に即したOne to Oneマーケティングにおいて欠かせない手法だと言えるでしょう。

なお、自社のファンを増やしていくために導入すべき手法やツールとして注目されているのが「CRM」です。Business Naviでは、カスタマージャーニーマップと共に導入したい、顧客との良好な関係を構築・促進するCRMについても解説していますので、併せて是非ご覧ください。

関連記事:CRMとは?機能やメリット、購入時の選び方などを解説

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、顧客一人ひとりの情報を一元管理できるCRMツールなど、DX推進に資する多様なデジタルサービスをワンストップで利用できるプラットフォームです。また、「PlariTown」では、お客さまの経営・業務課題抽出や課題解決に役立つサービスの選定などを、専門のDXコンサルタントがお手伝いします。お客さまに合った業界ニュースやレポート、CRMツールの導入事例なども提供していますので、カスタマージャーニーの作成を検討されている方はぜひ「PlariTown」をご利用ください。

(※)2023年8月8日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。

(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。