退職金はいつもらえる?

退職金制度とは、長年の勤労に対する報償的給与として、会社が従業員に支給する退職金についての取り決めのことです。

厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、退職金を用意している企業の割合は74.9%と、おおよそ7割以上の企業が退職金制度を用意しています。

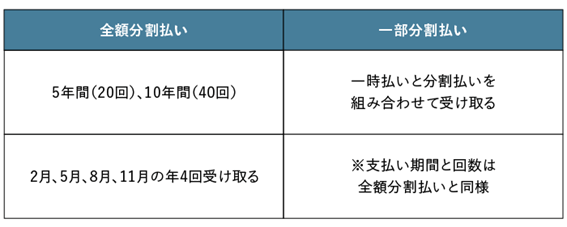

退職金がいつ、どういった形で支払われるのかについては、採用している退職金制度が企業によって異なるため、一概にはいえません。所属している企業によって「一度にまとめて支払われるタイプ」や「分割して年金形式で支払われるタイプ」があります。

退職金をいつ受け取れるのかわからないという場合は、自分の勤めている会社の退職金制度について事前に知っておきましょう。

一般企業の従業員

一般企業の退職金は、退職後1〜2ヵ月後に支払われることが多い傾向です。しかし、会社によっては個別の規定が定められている場合や、退職者が請求しなければならないケースもあります。

公務員

公務員の退職金は、国家公務員退職手当法に基づき、原則として退職後1ヵ月以内に支給されます。なお、地方公務員の退職金も国家公務員の制度等に準じることとなっているため、基本的に退職後1ヵ月以内に支給されます。