- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 経理に関する記事

- 在庫管理における棚卸とは?棚卸の手順、注意するポイントについて解説

経理

公開日:2023.04.07

在庫管理における棚卸とは?棚卸の手順、注意するポイントについて解説

在庫管理を適切に行うことは生産性向上や利益の増加に繋がります。そして、適切な在庫管理を行うためには正確な棚卸を行うことが重要です。ここでは、在庫管理において重要な棚卸について、目的、手順、注意するポイントを解説します。

棚卸とは

棚卸とは、企業の店舗や倉庫内にある商品や材料などの在庫が、どれくらい残っているかを確認する作業です。商品や材料などの品質も評価し、在庫価値を算出する作業も棚卸に含まれます。

棚卸を行い、帳簿や会計システム上の理論上の在庫数との差異がないか確認し、差異があれば原因を調査する必要があります。棚卸は保有している在庫の全てを確認する必要があり、どの企業でも多大な時間や労力が必要となる業務といえます。

棚卸には以下の4種類の方法があります。それぞれの方法を見ていきましょう。

リスト方式

リスト方式は、店舗や倉庫内にある商品などの在庫を数えながら、自社で作成した在庫管理表などのリスト上の数量と在庫の数に差異がないか比較する方法です。リストに記載されている数量を確認してから実際の数量を調べることで、作業時間を短縮することが可能です。

注意点として、あらかじめ作成した在庫管理表が誤っているとカウント漏れにつながる可能性があります。また、在庫が存在しているにも関わらず、在庫管理表にその在庫項目の表記が無いといったミスが起こる可能性もあるので、チェックしていない在庫がないか、在庫管理表に記載が漏れている在庫項目がないか、確認する必要があります。

タグ方式

タグ方式は、店舗や倉庫にある商品の名前と数量を担当者が一つずつ確認し情報を記載したタグ(荷札)を商品に貼り付けることで数量を把握する方法です。

先に実際の数量を数えてから在庫管理表などのリストに記載されている理論値と比較するので、リストへの記載が漏れていたなどの理由による計上漏れをある程度防止することができます。

実地棚卸

実地棚卸は企業が保有している在庫を目視により確認の上、数量と品質のチェックを行う方法です。帳簿や在庫管理表などで在庫数にカウントされていても、破損・汚損等により、実際に使用できない可能性もあるため、実地棚卸による品質チェックが必要となります。

帳簿棚卸

帳簿棚卸は在庫の出し入れの度に種類や数量を在庫管理表に記入し、帳簿上で在庫数をチェックするものです。帳簿棚卸では在庫の数量を常に把握することができます。一方で、品質のチェックは行わないため、破損・汚損の確認ができないという注意点があります。

棚卸の目的

企業が棚卸を行う目的は以下の3点が挙げられます。

適切な在庫管理

棚卸では帳簿に記載されている在庫と実際の在庫にどれくらいの差異が生じているのかを確認し、差異が生じていれば修正を行います。在庫管理が手書きや表計算ソフトなどを利用して、人の手で行われているケースでは、入力ミスや記入漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。適切な在庫管理を行うためには、定期的に棚卸を実施して正確な在庫数を確認し、ヒューマンエラー等により帳簿に誤りがあれば、帳簿を修正します。

正確な利益計算

企業は財務経理の管理において売上高や売上総利益、当期純利益など取引上の成果を正確に計算する必要があります。棚卸を行うことで自社の現在の在庫状況を確認することができ、売上高に対する売上原価を計算することができます。正確な利益計算を行うには、在庫状況によって決算書に記載される売上総利益が変動するため、適切な棚卸を行う必要があります。

リスク回避

企業は様々な要因により滞留在庫や不良在庫を抱える可能性があります。例えば滞留在庫が多くなることで、商品が売れるまでの時間が長くなる為、仕入れのために支払った資金をすぐに回収できず、資金繰りが悪化する可能性があります。

また、不良在庫を抱えてしまうと、注文を受けた後に「帳簿上は在庫があったのに、不良在庫のため、販売できない」という事象が発生する可能性があります。これにより、販売機会の逸失や顧客からの信用損失に繋がる可能性があります。棚卸を適正に行い、滞留在庫や不良在庫を把握することで、事業に関わるリスクを回避できます。

棚卸在庫の評価方法

棚卸在庫の評価方法には「原価法」と「低価法」の2種類があります。ここではそれぞれの方法について紹介します。

原価法

原価法は、在庫を仕入れた際にいくら支払ったのか(取得原価)を基に在庫金額を評価する方法です。原価法には、先入先出法、移動平均法、最終仕入原価法など様々なパターンがあります。取得原価に基づき在庫金額を算出するため、計算がしやすい面でメリットがありますが、在庫の経年劣化や時価下落等による評価損を見逃しやすいデメリットがあります。

低価法

低価法は原価法で算出した評価額と、期末における時価のどちらか低い方を在庫金額として評価する方法です。取得原価より期末の時価が下回っていた場合、評価損を計上することが可能となります。そのため、在庫品の経年劣化による変質などにも対応できる評価方法です。

棚卸の手順

棚卸はどのような手順で行われるのでしょうか。ここでは実地棚卸と帳簿棚卸の手順について解説してきます。

実地棚卸

実地棚卸の主な手順は以下の通りです。

1.棚卸計画書の作成

実地棚卸の実施方法や部署ごとの責任分担をまとめ、棚卸計画書を作成します。在庫の入力ミス等による時間のロスを防止するため、計画書を事前に関係者に周知徹底しておきましょう。

2.在庫の現物を確認

実際に在庫の現物確認を行います。在庫の品目・保管場所・数量などの情報を担当者が現場を確認し、取りまとめます。

3.帳簿や管理システムと照合

現物確認を行った後は、数量などを帳簿や在庫管理システムに入力し、帳簿や在庫管理システム上の在庫数と棚卸で明らかになった在庫数との差異を確認します。

4.差異原因の把握と帳簿修正

差異が発見された場合は原因を追究し、帳簿や在庫管理システムを修正します。

帳簿棚卸

帳簿棚卸の手順は以下の通りです。

1.在庫の入出庫の都度、在庫管理表に記入

在庫の仕入れや出荷があった場合、その数量を都度、在庫管理表に入力します。在庫管理表は現場が使いやすいフォーマットを作成しましょう。

2.在庫管理表を用いて在庫数や在庫金額を計算

在庫管理表に記載されている在庫数をもとに、在庫金額を算出します。在庫管理表の入力にミスがあると在庫数や在庫金額の計算結果が大きくずれてしまうため、在庫管理表が正しく記載されているか、正確に確認しましょう。

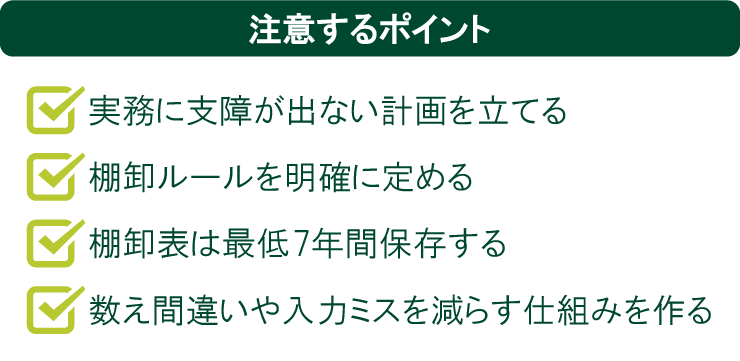

注意するポイント

棚卸を行う際、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは棚卸を正確かつスムーズに行うために注意するポイントを紹介します。

実務に支障が出ない計画を立てる

棚卸は、通常業務の合間に日程を設け、集中的に行うケースが多いです。通常業務に関わっている人員が行うため、実務に支障が出ない計画を立てる必要があります。無理な計画を立てると、実務運営に支障をきたしたり、帳簿上の在庫数と実際の在庫数に差異が生じた際の原因追及に十分に時間をかけることができない可能性があります。時間と人員を踏まえたうえで、余裕のある計画を立てるようにしましょう。

棚卸ルールを明確に定める

正確な棚卸を行うために事前にルールの策定を行い、在庫の数え方や記録方法を統一するようにしておきましょう。棚卸ルールに曖昧な点があると、伝達ミス・入力ミスや、自己の基準で在庫数をカウントしてしまうケースが発生する可能性があり、結果的に、棚卸作業がやり直しになるなど時間とコストを大きく浪費してしまう可能性があります。これらを防止するために、棚卸ルールをまとめた業務マニュアルを作成することも有効です。

棚卸表は最低7年保存する

企業は棚卸の結果を「棚卸表」に記載し、棚卸の実施日から最低7年間保存しなければならない(国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」)と国税庁により定められています。誤って紛失・破棄を行わないように1か所にまとめて保管しておくと尚良いでしょう。

数え間違いや入力ミスを減らす仕組みを作る

棚卸は実際の在庫数を人の目と手で数えて実際の決算に反映させる作業です。手作業が多いと、入力ミスなどのヒューマンエラーを完全に防止することは難しいでしょう。そのため、システム化等により、棚卸を実施しやすい環境を整えておきましょう。バーコードやQRコードを利用した在庫管理システムを利用することでヒューマンエラーをある程度防止することもできます。自社に合った在庫管理システムの利用を検討すると良いでしょう。

適切な在庫管理を実施し、効率的な棚卸を行いましょう

棚卸を行うことによって企業が抱えている在庫の価値を正確に把握でき、健全な経営に繋げることができます。また、効率的な棚卸を行うためには適切な在庫管理が必要です。在庫管理でお悩みの方は販売から在庫の管理まで対応可能なデジタルサービスの活用をおすすめします。

SMBCグループが提供する「assetforce for stera」では、売上と在庫の一元管理が可能です。キャッシュレス決済に加え、商品の入出庫・在庫の管理、商品別の販売データ、棚卸資産、在庫回転率等のデータ分析までをワンストップで実現します。

また、SMBCグループが提供する「PlariTown」は、DX推進に資する多様なデジタルサービスのほか、ユーザーに合った業界ニュースやレポートを、ワンストップで提供できるプラットフォームです。担当者がお客さまの業務実態に合わせたデジタルソリューションをご提示するなど、DX推進をサポートします。

在庫管理サービスの導入などDX推進を検討されている方は、ぜひ「assetforce for stera」や「PlariTown」をご活用ください。