- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- 人的資本経営とは?企業に求められる取り組みや情報開示の事例を解説

人事

公開日:2023.11.14

更新日:2024.11.12

人的資本経営とは?企業に求められる取り組みや情報開示の事例を解説

人的資本経営は、ここ数年でさらに注目を集めています。2023年3月期決算より、有価証券報告書において人的資本に関する情報開示が求められるようになったこともその一因です。

一方で、人的資本経営という言葉は知っているものの、具体的に何から着手すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、人的資本経営において企業に求められる情報開示や、企業にとって人的資本経営を実践するメリット、人的資本経営に関する開示情報においてステークホルダーから期待されていることについて解説します。人的資本経営の実現に向けた取組の流れや具体的な事例についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

人的資本経営は、人材を資本と捉えて企業価値の向上につなげる経営手法

人的資本経営とは人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことにより、中長期的な企業価値の向上につなげる経営の在り方を指す言葉です。

人的資本経営が注目されるきっかけとなった「人材版伊藤レポート」の概要と、これまでの人材戦略との違いを押さえておきましょう。

(※)出典:経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書〜人材版伊藤レポート2.0〜」

人的資本経営の重要性を示した経済産業省の人材版伊藤レポート

人材版伊藤レポートは2020年に経済産業省が公表した報告書で、人的資本経営の重要性を示した資料として知られています。会計学者の伊藤邦雄氏が座長を務める「人的資本経営の実現に向けた検討会」が取りまとめた報告書であり、人的資本経営に必要な3つの視点(Perspective)と5つの共通要素(Common Factors)を取り上げている点が特徴です。

同レポートは、世界的な潮流となりつつあった人的資本経営への注目が日本国内で高まる契機になったと言われています。

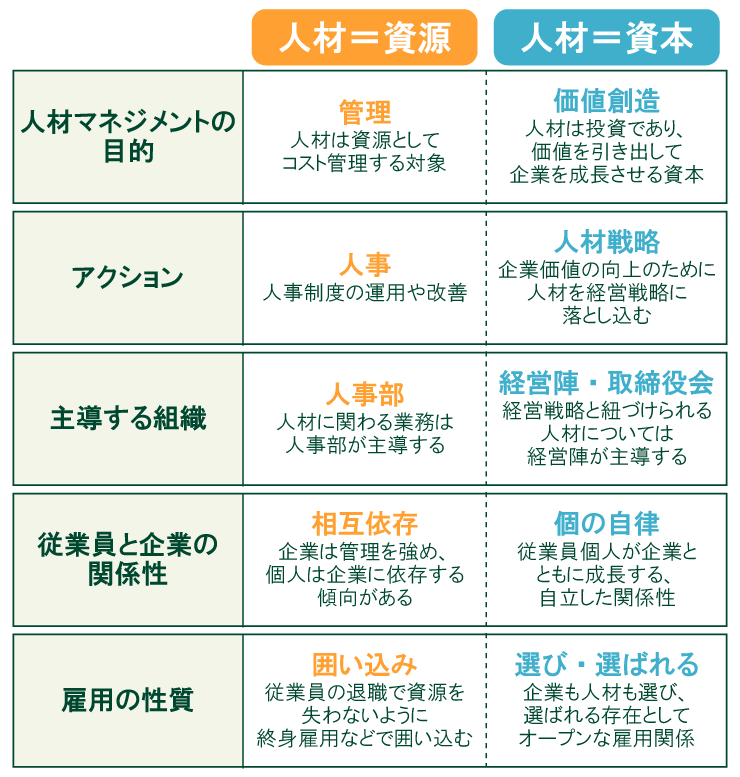

人的資本経営とこれまでの人材戦略の違い

人的資本経営と従来の人材戦略の大きな違いとして、人材を「資源」と捉えるか「資本」と捉えるかが挙げられます。これまでの人材戦略では、人的資源の管理をコストと見なし、終身雇用によって人材をいかに囲い込むかが重視されていました。

一方、人的資本経営においては人的資本を価値創造に向けた投資と考え、積極的な人材戦略を志向するのが特徴です。人的資本経営では、勘や経験に頼るのではなく、データを効率的に活用し、客観的な指標にもとづく意思決定を行うことにより、企業と人材の双方が共に成長していける関係を築くことを目指します。

人的資本経営が注目されている背景

なぜ今、人的資本経営が注目されているのでしょうか。その背景として、主に5つの要素が挙げられます。

多様な人材、多様な働き方の浸透

非正規雇用従業員や外国人従業員の増加などに伴い、日本の企業においても人材の多様化・働き方の多様化が進んでいます。画一的な人材管理が通用しないケースも増えており、人材の価値を最大限に引き出す経営の在り方が求められているのです。企業が多様性を受け入れていく上で、人材の自立・活性化を志向する人的資本経営の考え方は不可欠な要素のひとつです。

投資家による情報開示の要請

投資家が投資判断を行う際、人的資本をはじめとする無形資産を投資判断に活用する動きが見られるようになりました。直近の業績や有形資産のみでなく、無形資産も含めて企業価値を見極めたいと考える投資家が増えています。

こうした投資家の考えを背景として、企業は人的資本経営に関する取組状況を開示するよう求められているのです。

経営への評価の世界的な潮流

持続可能な社会を目指す取組は、世界的に注目を集めています。SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」で、すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用、働きがいのある人間らしい仕事を推進することが掲げられているように、人材への投資は企業の成長性・将来性を評価するための重要な指標のひとつとなっているのです。

こうした経営への評価における世界的な潮流の一端に、人的資本経営が位置付けられていると考えていいでしょう。

関連記事:SDGsとは?DXとの関係性やGX、企業の取組事例を紹介

DX時代における経営戦略

DX時代においては、定型業務の自動化がより加速していくことが想定されます。定型業務を機械やRPA、AIなどに任せられるようになれば、人が担うべき役割は「作業」から「価値創造」へと移り変わっていきます。

企業がイノベーションを生み出し、付加価値の創造を持続させていくには、従業員一人ひとりの「個」を最大限に活かすことが必要です。人的資本経営は、DX時代における重要な経営戦略となりうるのです。

日本における人的資本経営に関する動き

2022年8月に内閣官房の非財務情報可視化研究会から「人的資本可視化指針」が公表され、人的資本に関する情報開示のガイドラインが示されました。具体的には、「人材育成(研修の時間・費用・参加率など)」「流動性(離職率、定着率、採用・離職コストなど)」「ダイバーシティ(男女間の給与差、育児休業等からの復帰率・定着率など)」といった開示事項の例が記載されています。

また、2023年3月期以降に作成される有価証券報告書より、上場企業約4,000社に対し、人的資本に関する「戦略」と「指標および目標」の開示が求められるようになりました。日本においても人的資本経営の実現に向けた動きが活発になりつつあります。

(※)出典:「人的資本可視化指針」|非財務情報可視化研究会

人的資本経営で企業に求められる開示情報

人的資本経営で企業に求められる開示情報には、明確な統一基準が設けられているわけではありません。一方で、投資家やアナリスト、有識者のあいだでは、人的資本経営に関する開示情報について下記のような点が期待されています。

<人的資本経営に関する開示情報に期待されている開示のポイント>

・経営戦略と人材戦略の関係性や、どのような取組で双方が関連しているのかを開示すること

・自社にとって重要な要素をKPIに設定し、定量的に開示すること

・人的資本が価値創造とどのように関連するのか具体的に開示すること

・従業員のキャリア形成に会社がどのように関わろうとしているのか、現状や考え方を開示すること

・経営戦略と人材戦略の関係性を踏まえた、人材ポートフォリオについての考え方を開示すること

(※)出典:金融庁『記述情報の開示の好事例集2023 有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例』3.「人的資本、多様性等」の開示例

人的資本経営の開示に際しては、ステークホルダーがこうした期待を潜在的に抱いていることを念頭におくことが大切です。

なお、2023年1月31日公布の「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」では、対象となる上場企業約4,000社が有価証券報告書に記載すべき事項として下記の3つを挙げています。

サステナビリティに関する考え方および取組

サステナビリティに関して企業としてどのような考え方を掲げているのか、具体的にどのような取組をしているのかは、有価証券報告書の必須事項です。具体的には、「ガバナンス」と「リスク管理」に関する記載は必須とされている一方で、「戦略」「指標および目標」は重要性に応じて各企業が判断していいというスタンスです。

関連記事:サステナビリティとは?企業が取り組むメリットや指標、事例等を紹介

人的資本、多様性に関する情報

有価証券報告書への記載事項として、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」など、人的資本や多様性に関する情報は必須事項となっています。

コーポレートガバナンスに関する情報

取締役会・指名委員会・報酬委員会などの活動状況、内部監査の実効性、政策保有株式の発行企業と業務提携などを行っている場合の説明といった、コーポレートガバナンスに関する情報も有価証券報告書への記載必須事項です。

(※)出典:金融庁『「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について』

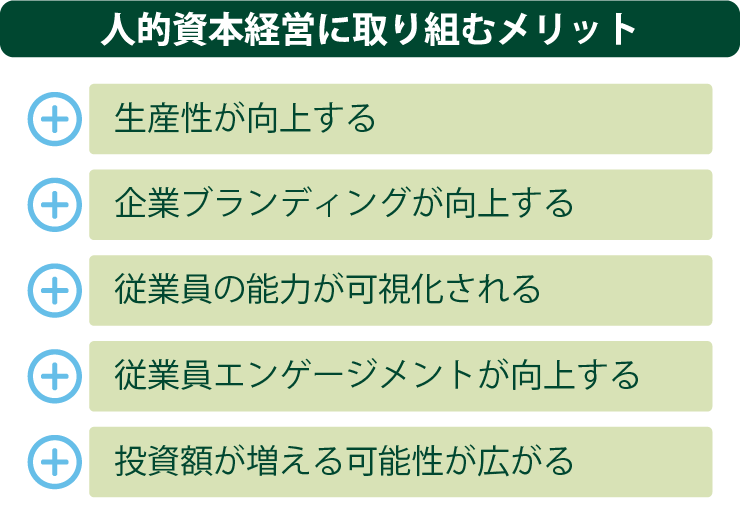

人的資本経営に取り組むメリット

上場会社には人的資本に関する情報開示義務があるため、現在、人的資本経営に注目しているのは上場企業が中心です。しかし、人的資本経営にはメリットが多くあり、非上場企業であっても取り組むべきでしょう。人的資本経営を推進することは企業にどのような恩恵をもたらすのか、主な5つのメリットについて解説します。

生産性が向上する

人的資本経営の推進により人材への投資が加速すると、従業員の成長やスキルアップが促進され、結果として業務の生産性が向上していくと考えられます。

従業員一人ひとりのパフォーマンス向上は、組織全体の持続的な成長に欠かせない要素です。従業員の成長が企業全体の成長につながり、企業全体の成長が従業員のさらなる成長を促すといった好循環を生み出します。

企業ブランディングが向上する

人材に積極的に投資する企業には、優秀な人材が集まる傾向があります。多くの人から「働いてみたい」と思われる企業になることは、企業としてのブランディング向上にもつながるでしょう。

企業としての競争力が向上するだけでなく、社会的信頼を高める効果も期待できます。

従業員の能力が可視化される

人材育成に注力していくと、従業員の成長過程において従業員一人ひとりの能力やスキルが可視化されていくこともあります。従業員一人ひとりの能力やスキルを存分に活かせる業務が見えてくれば、それらの情報を一元管理することで戦略的な人事配置や人材開発を行うタレントマネジメントの貴重な情報資産となり、自ずと適材適所の人員配置も実現しやすくなるはずです。各従業員が得意なことや能力を発揮できるフィールドで活躍できれば、業績向上・利益拡大にも結び付くでしょう。

タレントマネジメントサービスにご関心のある方は、こちらも合わせてご参照ください。

従業員エンゲージメントが向上する

人材への投資に注力することによって、従業員に成長機会を提供しやすくなります。従業員のモチベーションが高まり、企業への帰属意識の向上が期待できます。

結果として従業員エンゲージメントが向上し、定着率の向上や離職率の低減が実現しやすくなるのです。

ワークエンゲージメントとは?従業員エンゲージメントのビジネス上の意味と違いも解説

エンゲージメントの定義から、ワークエンゲージメントの重要性、そしてそれを高める方法まで、詳しく解説していきます。

詳しく見る

投資額が増える可能性が広がる

人的資本経営の推進に積極的に取り組む企業は、社会的価値の高い企業として投資家から高く評価される可能性があります。多くの投資家から投資対象として認識されれば、投資額が増えることも十分に考えられます。投資額が増えれば、人材への投資をさらに充実できるはずです。人的資本経営がいっそう充実し、企業価値が高まる好循環を生み出すことができます。

企業価値向上へ向けた人的資本経営に関する情報をお探しの方は、こちらもご参照ください。

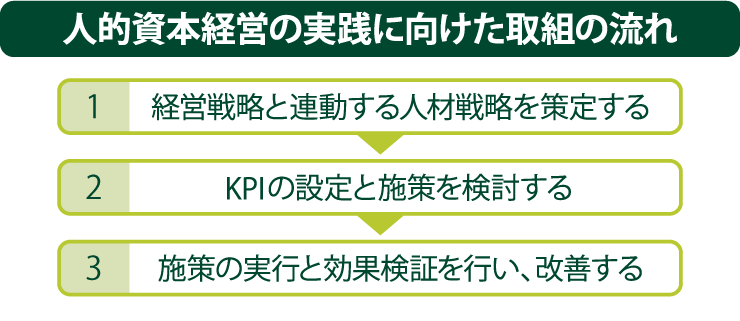

人的資本経営の実践に向けた取組の流れ

人的資本経営を実践するには、具体的にどのような手順で取り組めばいいのでしょうか。人的資本経営の実現に向けた取組の流れについて解説します。

1. 経営戦略と連動する人材戦略を策定する

人材戦略は独立して検討すべきものではなく、経営戦略と連動して策定する必要があります。自社が抱えている現状の課題と、今後目指していくべき方向性とのあいだにあるギャップを踏まえ、人材戦略によってどのように課題解決を図るべきかを検討することが大切です。

そのためには、まず経営戦略に対する共通認識を形成した上で人材戦略を策定しなければなりません。人材戦略ありきで議論を始めることのないよう注意してください。

2. KPIの設定と施策を検討する

人的資本経営の実現に向けた取組は、中長期にわたることが想定されます。自社が目指すべき組織と現状とのギャップを可視化しつつ、いつまでに何を実現すべきかを明確化し、KPIとして設定しておくことが大切です。

ただし、人材戦略に関する成果や進捗状況は数値化できないケースも多々あるでしょう。実現したい組織像に近づくための施策を定め、施策の進捗状況をKPIに設定するのもひとつの考え方です。

3. 施策の実行と効果検証を行い、改善する

決定した施策を実行に移し、定期的に効果検証を行います。KPIの達成状況や、従業員と企業とのつながりを測るエンゲージメントサーベイなどを活用し、理想とする組織像と現状とのギャップを注視していく必要があります。施策が効果を発揮している面とそうでない面を整理し、改善へとつなげることでPDCAサイクルを回していくことが大切です。

戦略人事とは?経営戦略と人材戦略を連動させた人事施策について解説

戦略人事の重要性と実践方法を解説します。人材ポートフォリオ構築やタレントマネジメント導入などの具体的施策、組織連携の強化法や障壁の克服策を紹介します。

詳しく見る

人的資本経営を実践する上での重要ポイント

人的資本経営を実践していくにあたり、いくつか注意が必要なポイントがあります。人材戦略の方向性を見誤らないためにも、下記の3つのポイントは必ず押さえておきましょう。

情報開示を目的化しない

人的資本経営に関する情報開示は、上場企業の場合、果たすべき重要な責任のひとつですが、開示そのものが目的化しないよう注意してください。情報開示のためだけに集計や情報収集を行うようでは、人的資本経営を推進する目的から離れてしまいかねません。従業員にとって働きやすい環境を整え、人材という資本の価値を最大限に引き出せるよう、施策を実行します。その上で、開示すべき情報を選定するのが本来の手順です。

人材戦略と経営戦略を紐付ける

人材戦略は当面の研修や従業員教育のために定めるのではなく、経営戦略と紐付けて策定していくことが重要です。中長期的な経営戦略を定めた上で、経営戦略を実現するために必要な人材戦略を策定していく必要があります。

まずは経営戦略が社内で十分に共有されているか確認し、人材戦略を検討するための下地を固めておくことが大切です。

全社的に目標へ向かう

人的資本経営に関する施策は、人事部など一部の部門だけが策定や実行を担うべきものではありません。人材を無形資産として捉えるには、財務や広報といったあらゆる部門が目標を共有し、達成に向けて足並みをそろえて施策を実行する必要があります。「従業員に関する施策=人事部の仕事」といった認識から脱却し、全社的な課題として人的資本経営に対する共通認識を形成していきましょう。

人的資本経営の取組事例

人的資本経営は、あらゆる企業にとって必要なことです。ここからは、取組事例をいくつかご紹介します。

医薬品メーカーA社:経営戦略(成長戦略)と人材戦略との連動

医薬品メーカーのA社は、4点の成長戦略を定めるとともに、成長戦略と連動した4つの人材要件を定めました。

また、すべての成長戦略に対して部門横断的に活躍する横断人材と、各成長戦略を推進するためのスキルと専門性を持つ専門人材の育成もしくは採用を実施しています。これにより、多様な人材が連携して組織やプロジェクトのメンバーを牽引し、持続的な成長を実現できる仕組みの構築を目指している点が、A社の取組の大きな特徴です。経営戦略と人材戦略との連動を、効果的に図っている好事例といえます。

電子部品メーカーB社:人材戦略ごとのKPIの設定

電子部品メーカーB社では、人材戦略は今後の経営の要という認識のもと、企業理念の浸透や企業文化の醸成、リーダー育成と登用を推進するためにCHRO(最高人事責任者)を設置しました。CHROのリードにより、人的資本経営によりいっそう積極的に取り組む方針を掲げています。

人的資本を有効に活用して企業価値の向上に繋げているかを定量的に測る指標として、「人的創造性(いわば労働生産性)」をKGIに設定。KGI実現のための8つの施策を設定した上で、施策ごとにKPIを設定しています。

企業理念の浸透を例に挙げると、経営トップみずからがグローバル各拠点を訪問して経営幹部や現場従業員と対話する取組や、エンゲージメントサーベイ(従業員満足度調査)による従業員の生の声を集計する取組などを実施しています。人材戦略ごとのKPIを明示しつつ、各戦略が企業理念と有機的に結び付いていることを開示している好事例です。

総合商社C社:人材戦略を軸とした経営戦略・人材戦略の連動

総合商社C社では人材を重要な経営資源として位置付け、中期経営計画において「事業や人材を創造し続ける総合商社」を目標に掲げた上で、持続的な企業価値向上に取り組んでいます。人材戦略に関するKPIを設定し、半期ごとに経営会議と取締役会への報告を行うとともに、取締役および執行役員の報酬決定プロセスに組み込んでいることは、こうした取組の一環です。

同社では、3つの方針に従って人材戦略を進めるほか、健康経営の推進にも取り組むことにより、従業員の健康維持と活躍を支える環境を整備しました。従業員持株会や株式の付与など、従業員のモチベーションを高め、会社への帰属意識の強化を図ることにより、企業価値の向上を目指す取組にも注力しています。人材戦略を軸に、経営戦略と人材戦略の連動を図っている好事例です。

人的資本経営のメリットを踏まえ、実践に向けて動き出しましょう

人材や働き方の多様化、世界的な潮流によって、人的資本経営の重要性は高まっています。人的資本経営を推進するには、従業員にとって働きやすい環境を整備することが重要です。環境整備のために事業のDXも視野に入れて、人材の活躍の後押しを図ってはいかがでしょうか。

SMBCグループでは、人的資本投資に積極的にお取組いただいている法人のお客さまに対し、「人的資本経営推進分析融資」を行っております。本商品は、SMBCグループのシンクタンクである株式会社日本総合研究所と弊行が作成した基準に基づき、貴社の人的資本経営の取組や情報開示の状況について分析をさせていただき、今後の更なる取組の推進を支援することが可能です。

また、「SMBC ヒューマン・キャリア」では、お客さまの経営戦略や事業戦略に寄り添い、企業価値向上に向けた求人ニーズのサポートを行っております。SMBCグループならではの豊富な情報と盤石の信頼に基づき、お客さまの「ヒト」に関するお悩みもご支援させていただきます。

人的資本経営への取組推進を検討されている方は、ぜひ「人的資本経営推進分析融資」や「SMBC ヒューマン・キャリア」をご活用ください。