- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 経理に関する記事

- 請求書とは?記載すべき内容やチェックポイント、送り方などを解説

経理

公開日:2022.03.18

更新日:2023.04.07

請求書とは?記載すべき内容やチェックポイント、送り方などを解説

請求書は、自社の商品やサービスの対価の支払いを請求するための大事な書類です。法律で「発行しなければいけない」とされているわけではありませんが、取引先とのトラブルを避けるためにも、発行するのが一般的といわれています。

では、請求書を作成する際には、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。ここでは、請求書の概要や正しい書き方のほか、チェックポイントと送付方法などについて解説します。

請求書とは、取引先に対価を請求するときに提示する書類のこと

請求書は、取引先に納品した商品やサービスの対価を請求するときに提示する書類です。請求書の形式に法律上の決まりはなく、手書きやExcelでの作成、専門ソフトでの作成など、その形式は問われないことが一般的です。

しかし、対価を正確に受け取る上で、請求書には記載するべき必要事項があります。見積書や納品書、領収書の違いと併せて、請求書への理解を深めていきましょう。

見積書と請求書の違い

見積書とは、業務を請け負った受注者が、その業務の発注者に対して金額や数量、工程、期間といった取引内容を、業務が始まる前に提示する書類です。発注者は、受注者から提示された見積書の内容を検討し、発注可否の判断や価格交渉を行います。

見積書は取引の契約前に発行する書類であり、その時点で金額は確定していません。一方、取引の完了後に発行する書類である請求書は、金額が確定しています。

納品書と請求書の違い

納品書は、商品やサービスなどを納品するときに発行される書類であり、納品者がその取引先に対し納品内容を証明する目的で作成されます。

一方、請求書は商品やサービスなどを引き渡し後、取引先と合意している締め日に発行をし、入金をお願いする書類です。

領収書と請求書の違い

領収書は、受注者が支払いを受けた後に、代金を領収したことを示す書類です。金額や支払い内容は明記されますが、支払期日や振込先の記入は必須ではありません。

一方、請求書は商品やサービスに対する代金の支払いを請求する書類であり、金額や支払い内容、支払期日、振込先などが記入されます。

請求書に記載する項目

請求書は、取引相手に請求内容を伝えるために発行するものです。その書き方に明確なルールはなく、法律上決まった形式やフォーマットも存在しないため、自由な書き方で作成して構いません。

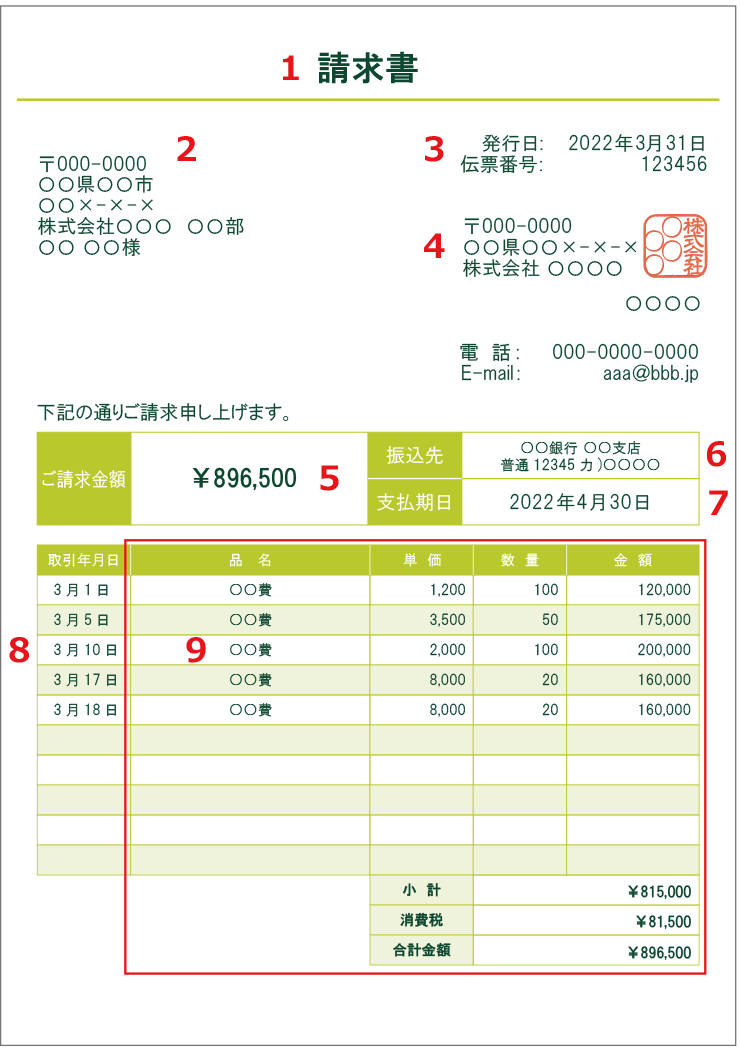

とはいえ、請求内容を正しく伝えるためには、絶対に記載しなければいけない項目がいくつかあります。また、正しい書き方を押さえておいたほうが、トラブルを防ぐ意味でも安心です。最低限記載が必要となるのは、下記の9つの項目です。

1 請求書の題目

用紙の上部中央、または上部左上の部分に、大きめの文字で「請求書」または「ご請求書」と記載します。

何の書類であるかをひと目でわかるようにするため、題目は非常に大切です。

2 宛名

宛名は、用紙の左上に記載します。会社名は必須ですが、それ以外の情報をどこまで記載するかは、取引先の都合などによって調整しましょう。住所や部署名、担当者名まで記載する場合もあります。

3 発行年月日

発行年月日は、用紙の上部右上に記載するのが一般的です。ここには、請求書を発行した日付を記載します。受取側の経理の処理月に影響するので、実際に書類を作成した日ではなく、取引先に確認した上で、取引先の会計締め日に合わせた日付を記載するのが基本です。

また、自社で発行した請求書を管理するために、発行年月日と並べて、請求書番号を入れる場合もあります。

4 発行者の氏名または名称

発行者の氏名または名称は、題目の下、日付の下あたりに記載するのが一般的です。自社名、部署名、担当者名、連絡先を記載します。社判または担当者印は必要ではありませんが、ビジネスの慣習上、押印することがほとんどです。

5 請求金額

取引額をすべて合わせた小計に消費税を加えた額を、請求金額として大きく記載します。

請求金額を表記する上で押さえておきたいポイントは下記のとおりです。

<請求金額を表記する上でのポイント>

- ・読みやすいように3桁ごとにカンマを記載

- ・金額の単位は、「円」か「¥」のどちらを使用しても良い

- ・金額は、内税(消費税込)か外税(消費税別)かを記載

- ・単価は税抜きで記入し、小計の後に消費税を記すのが一般的

- ・前月請求金額や入金額、繰越金額、当月請求金額、合計請求金額などは分けて記載

6 振込先

代金を振り込んでもらう金融機関の口座情報を記載します。銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義のほか、銀行コードと支店コードも併せて書いておくと親切です。口座名義は、カタカナで記載します。

7 支払期日

請求金額を支払ってもらう期日を記載します。通常は、契約を交わした時点で取り決めているはずなので、その内容にもとづいて記載します。

8 取引年月日

取引年月日は「取引が実際に行われた日」のことですが、掛売方式で請求書を発行する場合、実際の取引が終わって少し時間が経過してから請求書を発行することになります。そのため、それぞれの取引を実際に行った年月日は、忘れずに記載するようにしましょう。

9 取引内容

請求金額の内容を、品名、単価、数量、金額に分けて記載します。下段には、取引額の合計をすべて合わせた小計と、消費税、小計に消費税を加えた合計の額も記載しておきます。

請求書を作成する際のチェックポイント

請求書に記載する項目以外にも、請求書にはチェックすべきポイントがあります。下記で紹介する3つのポイントは、忘れずにチェックをしておきましょう。

請求書は電子か紙か?

これまで請求書は、紙の原本を郵送して送付・受領されることが一般的でした。しかし、テレワークの普及やDX(デジタル・トランスフォーメーション)が一般的になるにつれ、請求書もペーパーレス化が浸透してきました。

なお、2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法によって、電子取引におけるデータは、保存が義務化されています。紙の請求書は、コストや保存の面で負担となりますので、これからの請求書はなるべく電子で扱っていきましょう。

請求書業務のデジタル化にご関心のある方は、こちらも合わせてご参照ください。

掛売方式で1ヵ月単位の発行か?もしくは取引都度の発行か?

請求書の発行タイミングは、取引先との取り決めによって決められます。しかし、発行サイクルの多くは、下記の2パターンであることが多いでしょう。

どちらのサイクルで発行するかは、取引先と相談・確認のうえ、決めてください。

・掛売方式

一定期間の取引の請求を纏めて行う方式です。決まった期間に何度か取引がある場合や、毎月定常的な取引がある場合によく用いられ、1ヵ月単位で請求するのが一般的です。

企業間の取引で採用されることが多く、都度方式に比べ請求書発行の手間を削減できますが、資金繰りや取引相手の信用力に注意を払う必要があります。

・都度方式

都度方式は、商品やサービスの提供の都度請求書を発行する方式です。新規取引の場合や個人向けの取引を行う場合に、都度方式が選ばれることが多いです。

掛売方式に比べ請求書の作成・発行回数が増えるため手間がかかりますが、代金を早く回収できるメリットもあります。

消費税の1円未満の端数はどのようにするか?

消費税を乗じて計算する消費税額によって、請求書には1円未満の端数が生まれることもあります。財務省の「総額表示に関する主な質問」によると、端数処理は「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」など任意の方法で行うことになり、企業の判断で端数処理の方法を決めて構いません。

しかし、請求書発行の際は、取引先とのあいだで端数処理の方法に関する認識をすり合わせ、さらに社内でも対応を統一するべきでしょう。

請求書の送り方

請求書を相手方に送る方法としては、郵便、メール、電子契約システム、FAXの4つがあります。それぞれの場合の手順や注意点などについて解説します。

郵便で送る場合

紙に印刷した請求書は、郵便で送ります。業界問わず、請求書だけを送るのではなく、送付状も添えて送るのが、一般的なビジネスマナーです。送付状には、実際に送付した日付と宛先、差出人の情報のほか、挨拶文と請求書を送付する旨を伝える本文、同封する書類の内容を記載します。

なお、請求書は、「特定の受取人に対して差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする書類」としての信書にあたるので、メール便や宅配便で送ることはできません。紙の請求書を送る際は、普通郵便を利用するようにしましょう。

メールで送る場合

パソコンで作成した請求書をPDFで保存したものや、紙の請求書をスキャンしてPDFで保存したものであれば、メールに添付して送ることができます。しかし、セキュリティ対策を考慮すると、各社が運営しているデータ転送サービスを用いて請求書データを送るのが安全です。

郵送に比べると、印刷代や切手代がかからず、発送の手間もかからないというメリットがあります。ただし、PDFではなく紙の請求書が欲しいという企業や、PDFのほかに紙の請求書も送ってほしいという企業もありますので、メールで請求書を送る際には、事前に取引先に確認をとるのがおすすめです。

電子契約システムで送る場合

電子契約システムとは、インターネット上でPDFファイルに押印・署名し、契約の締結や書類のやりとりができるシステムのことです。このシステムを使って、PDF化した請求書を電子契約システムにアップし、相手先に送る方法があります。

印刷代や切手代、発送の手間もかからないのに加え、請求管理を一元化できることによって、さらなる効率化とコスト削減が可能というメリットがあります。

FAXで送る場合

FAXで請求書を送ることも可能ではありますが、あまり一般的な方法ではないといえます。理由としては、請求先が社印を押印した原本を必要とすることが挙げられます。そのため、FAXによる請求書の送付は、あくまで特別な場合に限られるでしょう。例えば、請求書の発行が遅れてしまい、郵送では先方の締め日までに間に合わない場合や、FAXで請求書を送付して事前に先方に支払い処理を依頼した上で原本は追って郵送するといった場合の利用となります。

請求書業務の電子化で、コスト削減と効率化の実現を

請求書の作成・送付、入金確認を紙ベースで進めていくと手間も時間もかかる作業です。請求書業務のデジタル化により、それらを一元管理することができると、請求管理にかかるコスト・時間の大幅な削減につながります。

請求書業務のデジタル化にご関心のある方は、こちらも合わせてご参照ください。

また、業務効率化や法令対応をDXにより推進するには、自社や業界に適したDXツールの選定が必要です。SMBCグループが提供する「PlariTown」では、業務効率化やDX推進に資する多様なデジタルサービスや、業界ニュース・レポート等、ビジネスに役立つ情報をワンストップで利用できるプラットフォームです。自社の業務実態に沿ったDXツールやサービスの導入に関わるご相談は、SMBCグループのPlariTown(プラリタウン)にお任せください。

請求書業務の電子化など、コスト削減や業務効率化を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご活用ください。