- ホーム

- 法人のお客さま

- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜

- 人事に関する記事

- リテンションとは?注目される背景やメリット、効果的な施策について紹介

人事

公開日:2023.04.07

リテンションとは?注目される背景やメリット、効果的な施策について紹介

リテンションは人事用語とマーケティング用語で使われる言葉ですがそれぞれの領域によって意味が異なります。ここでは人事用語としてのリテンションについて注目される背景やメリット、効果的な施策について紹介します。

リテンションとは

リテンション(Retention)とは直訳すると「維持」、「保持」という意味であり、マーケティング用語としてのリテンションの意味は「既存顧客と継続的な関係を維持(既存顧客の流出防止)していくためのマーケティング施策」を指します。

一方、人事用語としてのリテンションの意味は、「優秀な人材の離職を防ぎ(人材流出防止)、継続して活躍してもらうための施策」のことを指し、「リテンションマネジメント」「リテンション戦略」とも呼ばれます。

リテンションが注目される背景と離職リスク

近年、人事領域におけるリテンションが注目を集めるようになりました。ここではリテンションが注目される背景について見ていきます。

リテンションが注目されるようになった背景は以下の2点だと考えられています。

慢性的な人材不足

現在のわが国では少子高齢化、団塊の世代の大量退職により労働人口は減少傾向にあり、企業は必要な働き手を確保できず、「慢性的な人材不足」に悩まされています。このような状況下でも企業は生産性向上を目指していくことが必要なため、社員が長く働き続けてもらうためのリテンションへの取組みが企業の重要な経営課題になっていると考えられます。

人材の流動化

もう一つの背景としては「人材の流動化」が挙げられます。現在の労働市場では定年まで一つの企業で働き続ける終身雇用の概念が弱まりつつあり、転職市場の活発化が見受けられます。また、令和4年10月28日に発表された厚生労働省の「学歴別就職後3年以内離職率の推移」によると、新規高卒就職者のうち35.9%、新規大卒就職者のうち31.5%が離職しており、新入社員のおよそ3人に1人が3年以内に離職しています。若年層の早期退職が多くなっていることもリテンションが注目される背景の一つであるといえます。

また、人材が流出することは社員の採用・育成コストのサンクコスト化や業務の停滞、ノウハウの流出などのリスクが伴い、企業にとってマイナスに働くと考えられます。コア人材・優秀な人材・若手社員をとどまらせるためにも、リテンション施策は重要です。

社員が離職する背景について詳しく知りたい方は、こちらも合わせてご参照ください。

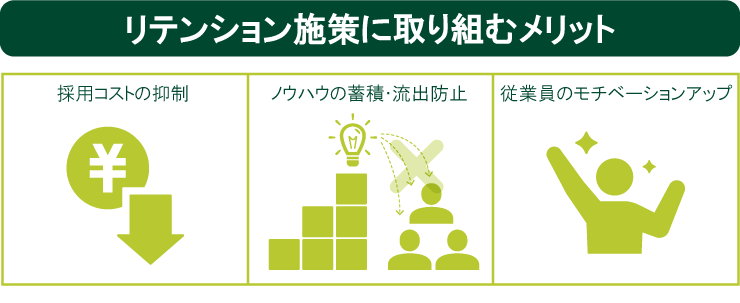

リテンション施策に取り組むメリット

企業がリテンション施策に取組むことはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは企業がリテンション施策に取組むメリットについて見ていきます。

採用コストの抑制

企業が人材を採用する際には、「採用に関わる事務的コスト」、「人材紹介会社などへの手数料」などの様々な採用コストが必要になります。リテンション施策に取組み、離職を防ぐことができれば、新たに採用する人数が減るため、採用コストの抑制が可能になると考えられます。

ノウハウの蓄積・流出防止

従業員の退職が発生した場合、これまで従業員が会社で蓄積したスキルやノウハウが流出してしまう可能性があります。情報流出リスクは、企業が退職する従業員と秘密保持誓約書を締結することで、ある程度低減できますが、リテンション施策を通して従業員の定着を図る方が好ましいでしょう。また、従業員が定着すれば、個人のスキル・ノウハウ蓄積のみならず、他の従業員への共有を通じ、会社全体としてスキル・ノウハウを蓄積していくことにつながります。

従業員のモチベーションアップ

リテンション施策に取組むことで、従業員のエンゲージメント向上、モチベーションアップにつなげることができます。従業員のモチベーションアップは、生産性向上や職場の活性化にもつながり、会社全体で更に離職率を低下させる効果も期待できるでしょう。

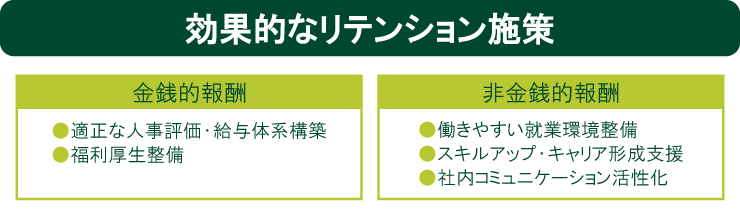

効果的なリテンション施策

人材の流出を防ぐリテンション施策については大きく「金銭的報酬」、「非金銭的報酬」に分けることができます。それぞれの面で効果的なリテンション施策を見ていきましょう。

金銭的報酬

●適正な人事評価・給与体系構築

適正な人事評価の導入や給与体系の構築はリテンション施策に取組む上で重要です。特に給与は従業員にとって労働の対価であり、企業からの評価が見える重要な指標であるといえます。適正な人事評価や給与体系は従業員に対して、評価に対する高い納得感や会社への信頼を生むことができ、離職防止につながります。

●福利厚生整備

福利厚生を整備・充実させることは働きやすさと従業員満足度を高めることにつながるリテンション施策といえます。従業員が望む福利厚生があれば、離職防止に役立つことができるでしょう。

非金銭的報酬

●働きやすい就業環境整備

従業員にとって働きやすい就業環境を整備することもリテンション施策の一つであるといえます。近年では「働き方改革」の広がりによって柔軟な働き方を求める従業員も増えてきています。具体的には「テレワーク」や「裁量労働制」、「フレックスタイム制」、「時短勤務」などが、リテンション施策として挙げられます。社員のワークライフバランスを実現できるように、自社に適した就業環境を整備していきましょう。

●スキルアップ・キャリア形成支援

従業員のスキルアップ・キャリア形成支援を行うことも効果的なリテンション施策です。企業と従業員のパフォーマンスを最大化するためにはタレントマネジメントが不可欠であるといえます。特に従業員に長期的に活躍してもらうためには、新しい知識や能力を開発するための機会・教育を提供したり、「社内公募制」や「キャリアカウンセリング制度」などキャリアアップを全面的に支援したりするなど、従業員の能力を高める環境を整えると良いでしょう。

●社内コミュニケーション活性化

「職場での人間関係」の悪化は離職の要因になりやすいものです。従業員間、上司・部下間での不満を少しでも減らすために「1on1ミーティング」や「アンケート」などで従業員の意見を吸い上げたり、社内イベントを開催したりすることで社内コミュニケーションの活性化に努めると良いでしょう。

これらのリテンション施策の中で金銭的報酬のみに取組むのは限界があるため、非金銭的報酬と合わせて実施することで施策の効果を高めることをお勧めします。また、リテンション施策を立案していくためには従業員の所属部署や職務、人事評価など人材のデータや従業員のコンディションをチェック・分析することも必要です。立案の際には、人材管理システムの活用も検討すると良いでしょう。

リテンション施策を実施した企業の事例

ここでは実際のリテンション施策事例について見ていきます。

ソフトウェア開発会社A社の事例

A社は日常的に社内コミュニケーションが取りにくい部署間のつながりを形成することを目的に、社内に「部活動」を導入することで社内コミュニケーションの活性化を図りました。「部活動」の設立条件については「複数の部署の5人以上の部員で構成すること」、「活動報告書を提出すること」など容易な条件であり、条件をクリアすれば補助を受けることができる環境を設定しました。この取組みにより社内コミュニケーションが活性化し、離職率の低下に繋がっています。

教育サービス提供会社B社の事例

B社では従業員が新たなキャリア形成の機会を求めることができる「キャリアチャレンジ制度」を導入しています。この制度は2年間同じ部署に在籍していた従業員が他部署への異動を申請できる制度であり、従業員のキャリア形成支援に繋がっています。更に、従業員が企業に対して、年1回、新規事業の発案や業務改善の提言ができる制度を設けており、この制度から若手従業員の提案で新規教育サービス事業が立ち上がっています。自発的なキャリア形成や発案・提言の機会を提供することで、従業員のモチベーション向上に繋がっています。

適切なリテンション施策を立案・実施し、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下を図りましょう

リテンション施策に取り組むことは、人材の定着や企業経営を円滑に行っていくために必要不可欠といえます。昨今の労働人口の減少や人材の流動化が激しい状況下、リテンション施策を立案し取り組むことで従業員のエンゲージメント向上や、離職率の低下を図ることができるでしょう。また、リテンション施策を立案するためには人材データや従業員のコンディションをチェックし分析することも重要です。これらを管理することができる人材管理システムの利用も検討すると良いでしょう。

人材データサービスにご関心のある方は、こちらも合わせてご参照ください。

SMBCグループが提供する「PlariTown」は、人事・労務業務をはじめ、業務効率化やDX推進に資する多様なデジタルサービス、業界ニュース・レポートなどビジネスに役立つ情報を、ワンストップで提供しているプラットフォームです。

リテンション施策を立案・実施するうえで、人材管理システムの利用を検討されている方は、ぜひ「PlariTown」をご活用ください。